Константин Михайлов - Маленький плохой заяц, или Взаимосвязь религии и окружающей среды

- Название:Маленький плохой заяц, или Взаимосвязь религии и окружающей среды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9164-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Михайлов - Маленький плохой заяц, или Взаимосвязь религии и окружающей среды краткое содержание

Через мифы и истории Константин Михайлов рассказывает о том, почему мы верим в то, во что верим, как окружающая среда на нас влияет, а мы – на нее. Австралийские мифы и южноафриканские ритуалы, плавания полинезийцев и войны индейцев с колонизаторами – глава за главой автор показывает, как формирование религии и ход истории оказываются зависимы от растений и животных, ландшафта и климата и как большие религии преобразуют и изменяют природу, помогая нам выжить, в то же время подчас разрушая окружающую среду.

Маленький плохой заяц, или Взаимосвязь религии и окружающей среды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

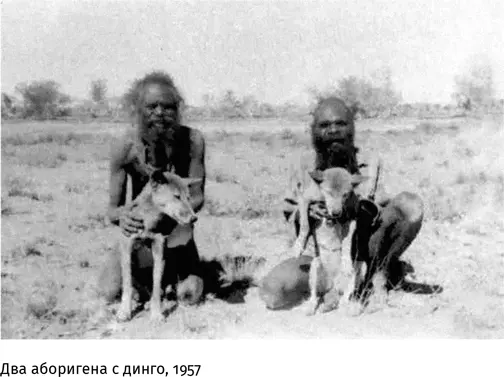

И все же с внешним миром до прихода европейцев контактировали в основном северные австралийцы. Остальные же имели дело только с другими аборигенами. Культурного обмена это не отменяло: Австралия – большой континент, и в разных его регионах сформировались хотя и связанные друг с другом, но во многом самостоятельные традиции. Современные лингвисты насчитывают на континенте 27 разных языковых семей и гораздо большее число отдельных языков и наречий, входящих в них. Однако мифы, песни и ритуалы преодолевали языковые границы и огромные расстояния. Это позволяет нам рассматривать австралийскую религию и ее связь с экологией в совокупности.

Неудачный континент

Да, австралийцам не повезло с Австралией.

В современной науке ведется большая дискуссия о том, насколько экологические условия влияют на развитие культуры. Одни исследователи, так называемые «географические детерминисты», рассматривают культуру как производную географии. В некоторых случаях оспорить эту позицию сложно: у ацтеков не было лошадей, а у конкистадоров были, и тут влияние географии бесспорно – лошади водились в Евразии, но не в Америке. С географическими детерминистами спорят те, кто рассматривает культуру как нечто вовсе отдельное от географии, и занимающие умеренную позицию «географические поссибилисты», допускающие косвенное и умеренное влияние природных условий на культуру. Да, говорят они, у ацтеков действительно не было лошадей. Но какие объективные географические обстоятельства помешали им использовать, скажем, колесо? Лошадь для него не требуется [11] Географический детерминизм, довольно долго бывший не в моде, в последнее время снова стал популярен – в значительной степени благодаря замечательной книге Д. Даймонда «Ружья, микробы, сталь» (М.: Corpus, 2010). Хорошие контраргументы против даймондовского детерминизма на русском изложил К. Еськов: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431067/Karandashnye_pometki_biologa_na_polyakh_knigi_Dzhareda_Daymonda_Ruzhya_mikroby_i_stal_Sudby_chelovecheskikh_obshchestv . На более серьезном уровне эта дискуссия ведется учеными уже много десятилетий.

. Что помешало китайцам колонизировать Австралию, когда европейцы завоевывали Америку? Географически это было ничуть не сложнее. Как вы уже поняли, книга, которую вы сейчас читаете, написана с поссибилистских позиций: не отрицая влияния географических условий, мы не будем и абсолютизировать их.

Но как бы ни спорили ученые, в отношении Австралии сходятся все: менее благоприятные условия для жизни найти на планете непросто. Большую часть континента занимают пустынные и полупустынные зоны, где занятия сельским хозяйством совершенно невозможны. В тех немногих областях, где теоретически оно могло быть продуктивным, – на севере, востоке, на юге в районе реки Муррей – на практике его существование все равно оказалось невозможным, потому что просто нечего было разводить. Местные животные и растения мало подходили для сельского хозяйства. Правда, во времена, когда люди только пришли в Австралию, там водились и другие животные, в том числе знаменитая местная «мегафауна», крупные млекопитающие. Но они вымерли (весьма вероятно, не без помощи первобытных охотников) за тысячи лет до того, как в Евразии произошла неолитическая революция, то есть возникло земледелие и скотоводство.

То же касается и растений: по-видимому, на континенте в момент появления человека росли дождевые леса, сохранившиеся еще со времен, когда Австралия была частью Гондваны. Как ни сложно сейчас в это поверить, все здесь было покрыто растительностью [12] Сжатое, но точное изложение этих процессов см.: Жирков И. А. Био-география общая и частная: суши, моря и континентальных водоемов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017.

. Но в наши дни дождевые леса составляют пару процентов от территории континента, сохранившись только на восточном побережье, а центральную часть Австралии занимают пустыни и заросли кустарников. В чем причина? Вероятно, сыграло роль и изменение климата [13] Подробнее см.: Mooney S. D., Harrison S. P., Bartlein P. J. et al. Late Quaternary fire regimes of Australasia // Quaternary Science Reviews 30 (2011), 28–46.

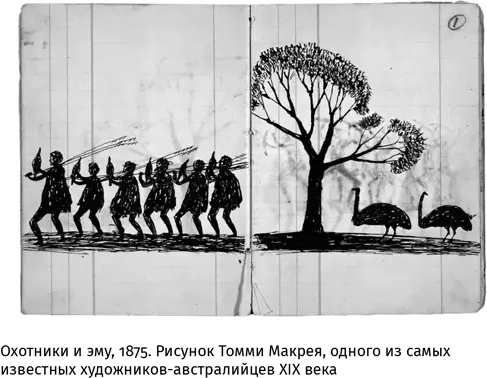

, но все же дело не обошлось без поджогов: первобытные охотники сжигали лес, чтоб выгнать из него дичь – ту самую мегафауну, о которой шла речь выше. Правда, последние исследования показывают, что, возможно, виноваты были не только люди.

В мифологии австралийцев образ сокола часто связан с огнем. В одном из мифов, записанных в штате Виктория (его приводит еще Дж. Фрэзер, классик религиоведения), рассказывается, что огонь был похищен птицами у его первоначального хозяина, бандикута – маленького сумчатого зверька, отдаленно напоминающего кролика. Когда голубь отвлек внимание бандикута, тот вынужден был бросить тлеющую головешку, а сокол сумел подхватить ее, но затем уронил вниз. Трава загорелась, и люди узнали, что такое огонь [14] Подробнее об этом и других мифах австралийцев о происхождении огня см. главу 3 Frazer J. G. Myths of the Origin of Fire.

.

Религиоведам эта и аналогичные истории известны давно, а вот биологи заинтересовались ей совсем недавно. И обнаружилось, что за мифом скрываются реальные наблюдения: австралийские соколы действительно выхватывают из пожаров, а иногда и из разожженных людьми костров веточки, которые после этого сбрасывают в ближайших лесах. И потом охотятся на убегающую от пожара добычу [15] Bonta M., Gosford R., Eussen D. et al. Intentional Fire-Spreading by “Firehawk” Raptors in Northern Australia. // Journal of Ethnobiology 37 (bkb. 4), 2017.

. В том числе и на бандикутов. Вряд ли, конечно, первые австралийцы научились пользоваться огнем у птиц; освоение огня произошло куда раньше, чем самые древние миграции в Австралию. Но мифы об «огненных соколах» тоже едва ли возникли случайно: подглядеть у птиц идею выжигания лесов ради добычи люди вполне могли.

Так или иначе, последние несколько тысячелетий у жителей континента не было ни животных, пригодных для животноводства, ни сельскохозяйственных культур для земледелия [16] Ситуация начала меняться только в последние два столетия, когда в Австралию были привезены картофель, кукуруза, рис и другие сельскохозяйственные растения – уже в начале XIX века часть аборигенов освоила их разведение. См. Kerwin D. Aboriginal Dreaming Paths & Trading Routes: The Colonisation of the Australian Economic Landscape. – Sussex Academic Press, 2012.

. Единственной попыткой перехода к своего рода сельскому хозяйству, которую они смогли сделать до эпохи колонизации, было создание загонов для рыбы: гениальная идея, показывающая, что земледелие и скотоводство не единственные возможные пути развития неолитической революции [17] См. например, https://www.theguardian.com/australia-news/2015/jul/10/fish-traps-brewarrina-extraordinary-ancient-structures-protection .

. В одной из следующих глав мы узнаем, что по этому же пути шли и полинезийцы. Но в отличие от полинезийцев, живших на островах, большинство австралийцев строить загоны для рыбы все же не могли, поскольку не имели доступа ни к морю, ни даже к рекам.

Интервал:

Закладка: