Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы

- Название:Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-91802-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы краткое содержание

Поэтому тема «Толстой и Церковь» вернулась в нашу литературу. Новая книга проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Георгия Ореханова безусловно привлечет внимание тех, кому небезразличны пути как общественного, так и личного духовного возрастания.

Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2. Секулярные процессы имеют очень сложную природу, они неодинаково протекают на различных уровнях. Специалисты говорят о макроуровне (большие культуры и социальные структуры – государство, власть, общество), мезоуровне (социальные или религиозные учреждения, институты, организации, группы) и микроуровне (личная религиозность). На каждом из этих уровней существуют свои законы секуляризации и своя историческая динамика протекающих процессов, которая тесно связана с ментальностью, этно-конфессиональными особенностями, тем, что можно назвать «религиозным бэкграундом» данного общества и данного народа. В какой-то момент эти процессы могут ускоряться, в какой-то – замедляться, причем происходить это может и внезапно, и постепенно, и – на каждом уровне – со своими особенностями.

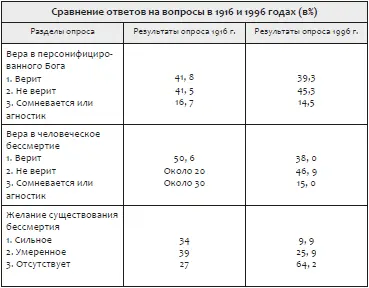

Я хотел бы проиллюстрировать тезисы 1 и 2 результатами очень интересного опроса, который был проведен в 1996 г. в США. Авторы использованной при этом методики опроса постарались продублировать исследование, проведенное социологом религии Джеймсом Луба в 1916 г.

Методика Луба заключалась в следующем. Случайным образом из справочника «Американские ученые» за 1910 г. он выбрал группу из тысячи респондентов, каждому из которых послал по почте анкету с просьбой ответить на ее вопросы и прислать свой ответ обратно. Анкета состояла из трех блоков вопросов: первый был связан с верой в персонифицированного Бога, второй – с верой в бессмертие, третий – с желанием существования бессмертия. Ответ прислали 70 % респондентов. Через 80 лет, в 1996 г., исследователи Э. Дж. Ларсон и Л. Витам повторили эту процедуру. Из справочника «Американские ученые. Мужчины и женщины» за 1995 год они также случайным образом выбрали группу из тысячи респондентов, которым задали примерно те же самые вопросы. Ответили 60 %.

Сравнительные результаты этих исследований сведены в таблице:

Авторы опроса 1996 г. так комментируют его итоги. Вывод, который сделал в 1916 г. Дж. Луба: в связи с развитием образования неверующих будет становится все больше и будет иметь место «широко распространенный отказ от двух основополагающих догм» – не подтверждается; по-прежнему около 40 % ученых верят в персонифицированного Бога и загробную жизнь. Кроме того, не изменилось сильно в рамках первого блока вопросов количество неверующих и агностиков (сомневающихся). Правда, показательно, что в рамках третьего блока сильно сократилось количество желающих существования бессмертия: 73 % в 1916 г. и 35 % через 80 лет.

Очень интересны некоторые качественные показатели двух опросов. По-прежнему более всего склонны верить в Бога математики, в 1916 г. самыми неверующими были биологи (70 %), а через 80 лет – физики и астрономы (78 %).

Но самое интересное и важное в контексте тематики моей книги заключалось в следующих двух пунктах анализа Э. Дж. Ларсона и Л. Витама.

а) В опросе 1916 г. 20 % ученых, не верящих в Бога, сообщили, что верят в личное бессмертие; опрос 1996 г. показал практически полную корреляцию этих двух признаков религиозности;

б) Опросы, проводившиеся в 1990-е годы, показали большое усиление «лоскутной» составляющей. 93 % американцев указали, что остаются религиозными. Но эта религиозность уже все меньше походит на традиционную: 11 % видят «Бога» как высшее сознание, 8 % – как реализацию личностного потенциала, 3 % – как многих богов, наконец, 3 % утверждают, что каждый сам себе бог [26].

Приведенные результаты подталкивают нас к необходимости рассмотреть еще один аспект корректировки теории секуляризации.

3. Существует большая проблема с мерой секуляризации. Как измерять степень отступления членов определенного общества от веры и традиционных церковных институтов? Если сегодня, в первой четверти XXI века, мы могли бы воспользоваться результатами социологических опросов и получить (достаточно спорные и относительные!) цифры регулярности посещения Церкви, участия в таинствах и т. д., то в XIX веке, который нас будет в первую очередь интересовать, и особенно в России, такая статистика не велась или велась методологически разнообразно. Кроме того, даже когда у нас есть надежные метрические показатели, мы далеко не всегда можем их правильно интерпретировать. Например, что означает рост посещаемости Церкви в данной стране в данный момент времени? Однозначно ли он свидетельствует об усилении религиозного чувства или это фактор культурной преемственности, политического протеста (Польша в конце 1980-х годов) или что-то еще?

Подведем некоторый итог.

Секуляризация как многосторонний и сложный исторический процесс была одной из главных сил, сформировавших современное европейское общество. Именно она утверждала тот светский дух, который характерен для европейской культуры модерна и постмодерна, дух, который коренным образом изменил положение веры, религии, традиционных церквей и конфессиональных сообществ в общем контексте европейской жизни.

Исторически серьезно раздвинуло границы и углубило процесс секуляризации европейское Просвещение, которое решающим образом в теории и на практике подорвало влияние религии и Церкви, противопоставив ему самостоятельный и независимый человеческий разум. Это был глобальный вызов вере, христианским конфессиям, а также тем методам утверждения ими своего исторического господства в политике (в том числе и в законодательстве), обществе и культуре, которые современниками в XVIII–XIX веках хуже воспринимались с большим подозрением (в первую очередь это относится к католицизму). Ибо эти методы стойко ассоциировались с насилием в вопросах веры, с войной, объявленной науке, с противодействием зарождавшейся современной европейской демократии.

Секуляризация стала символом самостоятельности мира, общества, человеческого разума, совести и убеждений, в первую очередь религиозных, а путеводной звездой этой самостоятельности в итоге станут идеи отделения Церкви от государства и школы от Церкви. Можно сказать, что секулярный взгляд на жизнь и человеческую историю – это такой взгляд, при котором Богу больше нет места в истории. Исторический процесс больше не мыслится как процесс соработничества Бога и человека.

Все сказанное не означает, что секулярное сознание всегда атеистическое. И большой вопрос, который здесь возникает – было ли религиозное творчество Л. Толстого проявлением европейского секуляризма. Сложность заключается в том, что, активно выступая против Церкви (не только русской, а вообще против Церкви как богочеловеческого сообщества, организма, идеи и института), граф в то же время позиционировал себя религиозным человеком. Это была совершенно особая секулярность, с русским привкусом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: