Захария Ситчин - Лестница в небо. В поисках бессмертия

- Название:Лестница в небо. В поисках бессмертия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-699-15238-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Захария Ситчин - Лестница в небо. В поисках бессмертия краткое содержание

Тысячелетиями люди верили в сверхъестественную природу богов, приписывая им способность жить вечно, и сами стремились достичь божественного бессмертия. В поисках цветка вечной жизни странствовал шумерский царь Гильгамеш, легендарный завоеватель Александр Македонский искал ручей живой воды, мореплаватели Христофор Колумб и ПонсадеЛеон проявили чудеса отваги, пытаясь обнаружить вЗападном полушарии Источник Молодости. Понемногу бессмертие превратилось в миф. Однако знаменитый исследователь Захария Ситчин, автор многочисленных сенсационных работ по альтернативной истории, в своей книге берется доказать, что в древности люди могли становиться подобными богам и жить в десятки раз дольше своих соплеменников.

Множество археологических находок, древних текстов и дошедших до нашего времени легенд, образы и символы которых стало возможно расшифровать только на современном этапе развития науки и техники, неоспоримо свидетельствуют: человек изначально был создан бессмертными существами для вечной жизни.

Лестница в небо. В поисках бессмертия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мистер Бирч был также озадачен «странной последовательностью символов» в самой верхней сводчатой камере (названной Вайсом «камерой Кэмпбелла»). Здесь иероглиф, обозначавший понятие «хороший, изящный», использовался в качестве числительного — такое его употребление встречалось впервые. Эти необычные числа предположительно должны были означать «восемнадцатый год» (правления Хуфу).

Не менее загадочными показались ему и символы, следовавшие непосредственно за картушем. Бирч предположил, что это один из титулов фараона, такой, как «повелитель Верхнего и Нижнего Египта». Единственным аналогом этих иероглифов был «титул, обнаруженный на крышке саркофага супруги Амасиса» из династии Саисских царей. Бирч даже не счел нужным подчеркнуть, что фараон Ама-сис правил в шестом веке до нашей эры — через две тысячи лет после фараона Хуфу!

Таким образом, автор сделанных красной краской надписей использовал метод письма (линейный), шрифты (частично иератический и иератический 1 ) и титулы, относящиеся к различным периодам истории Египта, причем не совпадающие с эпохой правления Хуфу, а более поздние. Грамотностью он тоже не блистал: многие иероглифы нечеткие, неполные, находятся не на месте, неправильно используются или вообще неизвестны.

(Год спустя анализировавший эти надписи известный немецкий египтолог того времени Карл Рихард Лепсиус тоже высказывал удивление, что они «были нанесены кистью в виде скорописи и очень напоминают иератические знаки». Некоторые из иероглифов, стоящие после картушей, заявил Лепсиус, абсолютно неизвестны, и он не в состоянии объяснить их.)

Переходя к главному вопросу, относительно которого он должен был высказать свое мнение — личности фараона, имя которого указывается в надписях, — Бирч сделал сенсационное заявление. В надписях, найденных внутри пирамиды, встречаются два царских имени, а не одно!

Возможно ли, чтобы одну пирамиду строили два фараона? И кто они в таком случае?

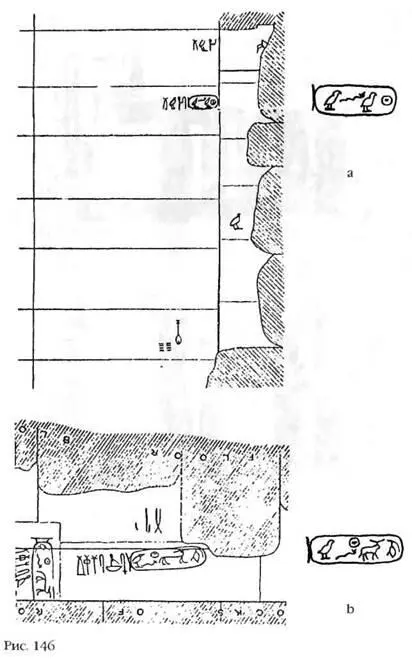

Сэмюэл Бирч сообщал, что два царских имени, встречавшиеся в надписях, известны египтологам: «Они были найдены в гробницах чиновников, служивших царям этой династии», то есть Четвертой Династии фараонов, которым и приписывали сооружение пирамид в Гизе. Один картуш (рис. 146а) тогда был прочитан как «Суфу» или «Шуфу», а другой (рис. 146б), включавший в себя иероглиф овна, как «Сенехуф» или «Сенешуфу».

Пытаясь проанализировать значение имени со значком овна, Бирч отмечает, что «картуш аналогичен тому, который впервые встречается в камере Веллингтона и был опубликован мистером Уилкинсоном в «Mater. Hieroglyph.», a также мистером Роселлини, прочитавшим фонетические элементы, составляющие имя «Сенешуфо»; по предположению мистера Уилкинсона это имя означает «брат Суфиса».

Египтологи приняли теорию, что фараон мог закончить строительство пирамиды, начатое его предшественником (как в случае пирамиды в Медуме). Не этим ли обстоятельством объясняется присутствие двух царских имен в одной пирамиде? Вполне возможно — но не в данном случае.

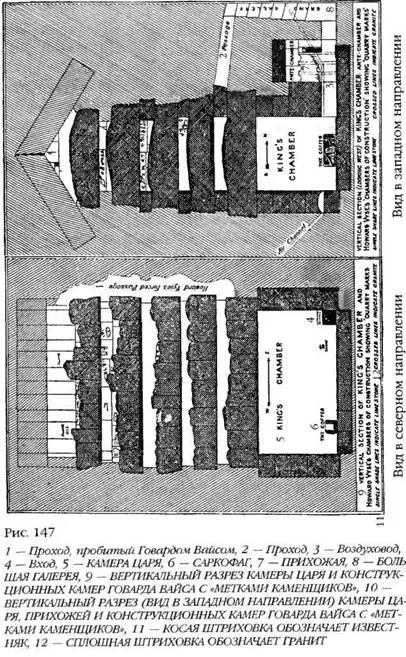

Невозможность такого объяснения обусловлена расположением различных картушей (рис. 147). Картуш, якобы принадлежащий строителю пирамиды — то есть Хеопсу/Хуфу, — был найден только в самой верхней камере, получившей название камеры Кэмпбелла. Несколько картушей со вторым именем (современные специалисты читают его как «Хнемхуф») встречаются в камере Веллингтона и в камере леди Арбутнот (в камере Нельсона вообще нет картушей). Другими словами, в нижних камерах присутствует имя фараона, который жил и царствовал после Хеопса. А поскольку пирамиду можно строить только снизу вверх, то расположение картушей означает, что Хеопс, занимавший престол до Хафры, закончил пирамиду, начатую его предшественником. Но это невозможно.

Допустив, что оба имени могли относиться к фараонам, которые в древнем Списке Царей именуются как Суфис I и Суфис II, Бирч попытался разрешить проблему при помощи гипотезы, что оба имени принадлежали Хеопсу — одно было его личным именем, а другое родовым именем. Тем не менее он пришел к выводу, что «присутствие этого (второго) имени в метках каменотесов внутри Великой пирамиды является дополнительным препятствием» — наряду с другими, затрудняющими понимание надписей.

Загадка «второго имени» все еще была не решена, когда полвека спустя самый известный из английских египтологов, Флиндерс Петри, приступил к обмеру пирамид. «Самая вредная теория, касающаяся этого царя (Хнемхуфа), состоит в его отождествлении с Хуфу», — писал Петри в своей работе «Pyramids and Temples of Gizeh», приведя многочисленные аргументы, позволившие и другим ученым высказаться против этой теории. Петри продемонстрировал, что по целому ряду причин эти два имени не могут принадлежать одному правителю. Почему же тогда они встречаются в одной и той же пирамиде? Петри полагал, что единственное правдоподобное объяснение заключается в том, что Хеопс и Хафра какое-то время были соправителями страны.

Никаких доказательств предположения Петри найдено не было, и почти через сто лет после открытия Вайса Гастон Масперо писал, что «присутствие двух картушей, Хуфу и Хнем-хуфу, на одних и тех же памятниках вызывает недоумение у египтологов» («The dawn of Civilization»). Несмотря на многообразие предложенных решений, ответа на эту загадку все еще нет.

Уникальность пирамид Гизы — помимо всего прочего — состоит в полном отсутствии всяких надписей и украшений. Исключение составляют надписи, обнаруженные Вайсом. В чем причина их появления? Если каменотесы не постеснялись оставить надписи красной краской на каменных блоках в замурованных помещениях над камерой Царя, то почему эти надписи отсутствовали в первой камере, открытой Дэвисоном в 1765 году, а обнаружились только в камерах, открытых Вайсом?

Кроме надписей, о которых сообщил Вайс, в различных помещениях пирамиды были обнаружены настоящие отметки строителей — установочные линии и стрелки. Все они нарисованы так, как и следовало ожидать, то есть в правом верхнем углу блоков; при строительстве у помещения еще не было перекрытий, и ставивший метки работник мог сделать это без помех. Однако все надписи — поверх и вокруг отметок строителей (рис. 145) — нанесены вертикально или перевернуты, как будто их автор скрючился в низкой камере (высота камеры леди Арбутнот варьируется в пределах от одного фута четырех дюймов до четырех футов пяти дюймов, а камеры Веллингтона — от двух футов двух дюймов до трех футов восьми дюймов).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: