Иларион (Алфеев) - Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга IV. Притчи Иисуса

- Название:Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга IV. Притчи Иисуса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906960-49-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иларион (Алфеев) - Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга IV. Притчи Иисуса краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга IV. Притчи Иисуса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В притчах с тремя или более действующими лицами линии напряжения (или взаимодействия, или противостояния) иногда возникают между одним персонажем и каждым из прочих персонажей в отдельности. В притче о талантах (Мф. 25:14–30) господин сначала требует отчет у раба, получившего десять талантов, затем от получившего пять; наконец он требует отчет от получившего один талант, и здесь разворачивается конфликт между господином и рабом.

Иногда же во взаимодействие вступают различные персонажи, как это происходит в притче о блудном сыне (Лк. 15:11–32). В ней несколько сюжетных линий: первой и основной являются взаимоотношения отца с младшим сыном, второй – отношение старшего сына к отцу (я столько лет служу тебе… но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими). Попутно мы узнаем об отношении старшего сына к своему младшему брату (этот сын твой, расточивший имение с блудницами). Линии напряжения возникают то между отцом и младшим сыном, то между отцом и старшим, то между двумя братьями, один из которых не хочет даже видеть другого (осердился и не хотел войти).

Все образы, используемые Иисусом в притчах, заимствованы из повседневной жизни и охватывают различные области человеческой деятельности. В притчах Иисуса речь идет о царях и подданных, господах и рабах, богачах и бедняках, родителях и детях, заимодавцах и должниках, сеятелях и жнецах, рыбаках и их улове, хозяине и его овцах. Упоминаются различные денежные единицы (таланты, мины, драхмы), различные виды растений и злаков (смоковница, пшеница, плевелы, терние), разные животные (овцы, козлы, свиньи), птицы и рыбы. Основные образы заимствованы из жизни галилейской деревни; реже используются образы из городского быта [52] Scott B. B. P. Hear Then the Parable. P. 79.

.

Оперируя знакомыми для Его слушателей образами, Иисус учит их от земной жизни возноситься умом к той реальности, которую Он называл Царством Небесным или Царством Божиим. Для Него присутствие этой реальности в земной жизни людей очевидно: она незримо наполняет собой человеческий быт, человеческие взаимоотношения, просвечивает сквозь различные предметы и явления, окружающие людей, придает всей их жизни смысл и оправдание.

Однако для Его слушателей эта реальность не очевидна: их ум прикован к земным предметам в их изначальном, земном значении. Даже ученики оказываются не способны воспринять метафорический язык Иисуса: Он призывает их беречься закваски фарисейской, а они думают о том, что не взяли хлеба (Мк. 8:15–16). Иногда Он к ним обращает те же слова, которые относил к прочим, внешним: Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните? (Мк. 8:17–18).

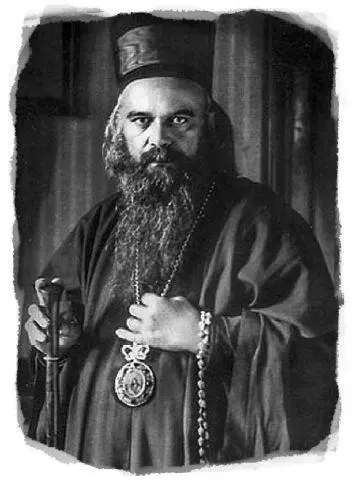

Размышляя о том, почему Иисус обращается к образам из жизни природы и из человеческого быта, святитель Николай (Велимирович) пишет:

Помещенный в этот мир человек словно погружен в море премудрости Божией, выраженной в притчах. Но тот, кто смотрит на сию премудрость только очами, не видит ничего, кроме платья, в которое она облечена; смотрит и видит одеяние природы, но дух и ядро природы не видит; слушает и слышит природу, но слушает и слышит бессмысленные голоса, а смысла не понимает. Ни оком нельзя увидеть сердцевину природы, ни ухом уловить смысл ее. Дух обнаруживает дух; осмысление находит смысл; разум встречается с разумом; любовь чувствует любовь. Мир есть богатая сокровищница поучительных притч, и тот, кто будет так его воспринимать и таким образом им пользоваться, не падет и не посрамится. И Сам Господь наш Иисус Христос в поучение людям часто использовал притчи, изображающие природу, то есть вещи и события мира сего. И часто Он брал для поучений обычные вещи и обычные события, чтобы показать, сколь питательное ядро и сколь глубокое содержание во всех них скрывается… Христос, как нарочно, выбирает из мира сего самые заурядные вещи, чтобы открыть людям тайну вечной жизни. Ведь что может быть обычнее соли, закваски, зерна горчичного, солнца, птиц, травы и лилий полевых, пшеницы и плевелов, камня и песка?.. Веками люди смотрели на обычные события, похожие на те, что описаны в притчах о сеятеле и семени, о пшенице и плевелах, о талантах, о блудном сыне, о злых виноградарях, но никому и в голову не приходило, что под листвою этих событий скрывается ядро, столь питательное для духа человеческого, пока Господь Сам не рассказал сии притчи, не растолковал их значение и не показал их ядро [53] Николай (Велимирович), свт. Творения. Кн. 2. С. 325–327.

.

Ключом к пониманию притчи является вера. Это, опять же, сближает притчу с чудом. От тех, у кого сердце окаменело, кто не видит очами и не слышит ушами, смысл притчи остается сокрытым. Как чудеса Иисуса не убеждали книжников и фарисеев в истинности Его учения, так и Его учение, изложенное в притчах, не убеждало их в том, что Он – посланный от Бога Мессия. Напротив, благодаря вере многие свидетели чудес Иисуса и слушатели Его притч приходили к пониманию Его мессианской роли.

Святитель Сербский Николай (Велимирович)

Одной из особенностей прямой речи Иисуса было то, что Он говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи (Мф. 7:29). Другой, не менее характерной особенностью было Его умение о сложных вещах говорить просто, облекать трудные для восприятия истины в простые образы. В этом смысле можно утверждать, что притчи не только усложняли восприятие: одновременно они и облегчали его.

Некоторые высказывания Иисуса, не облеченные в форму притч, казались настолько не соответствующими общепринятым земным стандартам, что реакцией на них было недоумение и негодование даже ближайших к Нему людей. Услышав Его слова о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому войти в Царство Небесное, ученики весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? (Мф. 19:25). Реакцией на Его слова о разводе стало недоумение: Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться (Мф. 19:10). Нагорная проповедь с ее прямыми призывами к духовному совершенству и по сей день кажется многим заведомо недостижимым идеалом, не соотносящимся с земной реальностью. Что же касается реакции книжников и фарисеев на поучения Иисуса, то она была резко негативной с самого начала Его служения до самого конца, причем их внутренняя агрессия по отношению к Нему и их раздражение Его деятельностью только возрастали.

Притчи не давали поводов для столь резкой реакции, оставляли больше пространства в душе и уме слушателей (даже из числа книжников и фарисеев) для размышления и самоанализа. Для тех же, кто был изначально открыт к проповеди Иисуса, чье сердце было подобно плодородной почве (Мф. 13:8), каждая притча становилась указательным знаком на пути в Царство Небесное, даже если это Царство скрывалось за земными образами и подобиями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: