Михаил Шкаровский - Тысяча лет Русского Афона. Духовный подвиг русского монашества

- Название:Тысяча лет Русского Афона. Духовный подвиг русского монашества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-906627-25-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Шкаровский - Тысяча лет Русского Афона. Духовный подвиг русского монашества краткое содержание

Тысяча лет Русского Афона. Духовный подвиг русского монашества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Устроение Свято-Пантелеимоновского монастыря продолжал следующий настоятель обители игумен Киприан, происходивший из Харькова. В 1720 г. он приехал в Москву за помощью для монастыря и наряду с деньгами и церковной утварью привез книги. В это время размеры и сроки выплат материальной помощи Российского государства афонским монастырям были строго регламентированы по инициативе Петра I. 29 апреля 1725 г. императрица Екатерина I издала указ, подписанный еще Петром I, согласно которому все просители пожертвований переводились из ведения Коллегии иностранных дел в ведение Святейшего Синода. 27 октября 1735 г. императрица Анна Иоанновна установила Палестинские штаты – фонд, из которого ежегодно восточным Патриархам и монастырям, в том числе афонским, выплачивались пособия; представители Патриархов и обителей могли приезжать за пособиями в Россию раз в пять лет. Указом Синода в 1742 г. была введена единообразная дача милостыни афонским монастырям, в том числе Московская синодальная контора обязывалась выдавать Свято-Пантелеимоновскому монастырю 35 рублей в год. Кроме того, в XVIII в., как и прежде, русские цари посылали на Афон «заздравные» и «заупокойные» милостыни [47] Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в XVIII-XIX вв. / Афон // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4. С. 159.

.

В 1726 г. Святую Гору в первый раз посетил известный русский путешественник, воспитанник Киево-Могилянской академии Василий Григорьевич Григорович-Барский. Он нашел в монастыре св. вмч. Пантелеймона всего четырех насельников (иеромонахов): «два от руссов, два от болгаров, игумен болгарин». Из-за значительного уменьшения пожертвований из России обитель к этому времени стала, по словам Григоровича-Барского, «зело нища и убога», а «иноки российские», среди которых в то время было «немало воздержного и богоугодного жития», скитались по Святой Горе, «от всех презираемые… не имут, где главы приклонити» [48] Петр (Пиголь), игум. Русско-афонские связи в XVIII – начале XX вв. / Афон // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4. С. 154.

.

Когда в 1744 г. В. Г. Григорович-Барский второй раз посетил Афон, он не встретил в обители ни одного русского инока, так как новые войны России с Османской империей в 1734-1739 гг. сделали очень трудным положение русских монахов на Афоне, и в 1735 г. монастырь св. вмч. Пантелеймона заселили греки. Они упразднили древний общежительный устав и ввели «свободную штатную жизнь» с самообеспечением каждого, чем ускорили дальнейший упадок обители [49] Пешеходца Василия Григоровича-Барского Плаки Албова, уроженца Киевского, монаха Антиохийского, путешествие к святым местам в Европе, Азии и Африке. СПб., 1778. С. 690-696.

.

В 1768 г. греческие иноки Руссика (число которых в 1765 г. достигало 60 человек) решили оставить удаленную от моря и запущенную территорию окончательно разорившегося монастыря и переселиться на юго-западный берег Афона в маленькую прибрежную келлию во имя Воскресения Христова, построенную в конце 1670-х гг. во владениях обители неподалеку от принадлежавшей ей лодочной пристани (арсаны). В. Г. Григорович-Барский так упомянул об этом месте, рассказывая о владениях Руссика: «Далече же, яко за час хождения, на брезе морском имат арсенал… и мельницу с вертоградом, и келлий на требу свою» [50] Там же.

. Именно это место, называвшееся одно время Прибрежный Руссик, в дальнейшем стало главным центром развития Свято-Пантелеимоновского монастыря. Прежняя же обитель получила название Старый Руссик и стала приписной к новому монастырю (восстанавливать ее из развалин монастырская братия начала лишь в 1868 г.).

В 1746 г. на Святую Гору пришел и в дальнейшем принял монашеский постриг преп. Паисий (Величковский). Первоначально он поселился в уединенной каливе неподалеку от монастыря Пантократор, где через некоторое время вокруг него собралась монашеская община. В 1757 г., когда она стала многочисленной, старец вместе с учениками получил разрешение перейти в заброшенную Свято-Ильинскую келлию Пантократора, преобразованную им в том же году в общежительный скит для «братии молдавского и словенского языка». С целью духовного руководства братией старец Паисий обратился к творениям святых отцов об «умном, внутреннем делании», создав на Афоне школу по изучению, переводу и переписыванию святоотеческих творений.

Опытно познав на Святой Горе и в молдавских обителях школу старчества и аскетического делания под руководством преп. Паисия и его учеников, многие русские иноки в конце XVIII в. вернулись в Россию, где устроили ряд обителей. Среди них были: насельник афонского Свято-Ильинского скита иеромонах Клеопа I, восстановивший основы старчества в Островской

Введенской пустыни, схимонах Афанасий (Охлопов), посланный преп. Паисием к Санкт-Петербургскому митрополиту Гавриилу (Петрову) со славянским переводом «Добротолюбия», иеромонах Клеопа II, подвизавшийся в Белобережской пустыни и Валаамском монастыре, преп. Феодор (Нямецкий), преп. Феодосий (Маслов), возобновивший по афонскому уставу Молченскую Софрониеву пустынь, а также наставники нескольких оптинских старцев преп. Василий (Кишкин) и преп. Афанасий (Захаров). В новосозданных и восстановленных обителях ученики преп. Паисия вводили афонский устав и возрождали традицию аскетического делания [51] Кочетов Д.Б. Русско-афонские связи в XVIII-XIX вв. С. 159.

.

Продолжавшиеся во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны надолго прервали сообщение Афона с Россией и предоставили братию монастыря св. вмч. Пантелеймона, как и других афонских обителей, их собственным средствам. Греческие иноки, жившие тогда в Свято-Пантелеимоновском монастыре, некоторое время находили благотворителей в лице молдаво-валашских господарей, но затем монастырь снова пришел в упадок.

В 1803 г. Протат Афона решил исключить имя русской обители из числа монастырей и продать ее земли греческим монастырям, однако против этого выступил Константинопольский Патриарх Каллиник V. Он особой грамотой предписал Протату восстановить Свято-Пантелеимоновский монастырь, назначить его настоятелем опытного в духовной жизни старца и возобновить в обители общежитие. В 1803 г. Протат назначил строителем и игуменом обители иеромонаха Благовещенского скита монастыря Ксенофонт Савву Пелопонниского, кандидатуру которого поддержал Патриарх [52] Русский монастырь св. великомученика и целителя Пантелеймона на Святой Горе Афонской. М., 1998. С. 53.

.

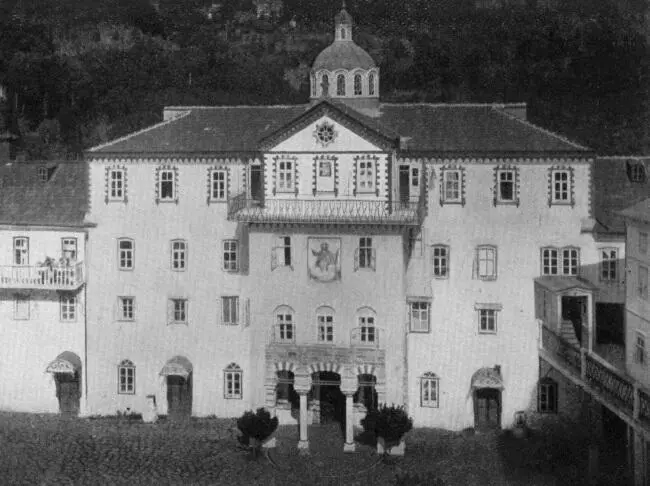

Братская трапезная с церковью Пресвятой Троицы Свято-Андреевского скита. 1913 г.

Возглавив монастырь, о. Савва сделал очень многое для его возрождения. Проведя четыре года в Константинополе, где собирал пожертвования, он, призывая на помощь св. вмч. Пантелеймона, вылечил от тяжелой болезни великого драгомана Порты (фактически министра, ведавшего иностранными делами) князя Скарлата Каллимаха (1773-1821), будущего господаря Молдовы (а позднее Валахии), и обрел в его лице богатого покровителя (ктитора) [53] Архив Русского Пантелеймонова монастыря на Афоне (АРПМА). Оп. 10. Д. 130. Док. 4441. Л. 260.

.

Интервал:

Закладка: