Х - Христианская антропология. Курс воскресной школы для взрослых

- Название:Христианская антропология. Курс воскресной школы для взрослых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448571725

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Х - Христианская антропология. Курс воскресной школы для взрослых краткое содержание

Христианская антропология. Курс воскресной школы для взрослых - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подведем итог вышесказанному. Задачей жизни человека по православному учению является излечение в соработничестве с Господом нашим Иисусом Христом своей души от прирожденных ей по наследству и лично приобретенных своими грехами страстей, т. е. достижение чистоты сердца, стяжание подобия Божия. Тогда по сродству очищенных свойств духа человека с Духом Божиим, душа человека соединяется со Христом: в этом мире – «как бы сквозь мутное стекло»; по смерти явно, но несовершенно; в воскресении весь человек настолько сильно, насколько способен понести в себе Божий Свет. В своем «Алфавите духовном» прп. Макарий Великий говорит об этом так: «Чем душа услаждалась при жизни, к тому по необходимости она прилепляется после смерти». Страшная для человека истина: Бог не прикасается к свободной воле человека даже на Страшном Суде. Посмотри, человек, в себя и ответь, чем услаждается сердце твое?

Науки, изучающие дух человека

Светских наук занимающихся этим вопросом назвать невозможно, ввиду отсутствия представлений науки о духовной жизни, как жизни в общении с Духом Святым. Под духовным секулярное сознание понимает то, что в христианском понимании составляет душевное: искусство, науку и т. п.

Законы духовной жизни в православии всецело изучаются аскетикой. Окинув взглядом вышеизложенное, можно заметить, что все законы, по которым устроен человек, в православии объемлются одним деланием – аскетикой. Это естественным образом вытекает из учения о человеке как целом, по Божиему замыслу, неделимом существе. В мiрской науке знания о человеке распределены по комплексу наук: собственно антропология, этнография, психология, социология, комплекс разнообразных медицинских наук и т. д. То есть произошло то же, что и с падшим человеком – разделение. Эти направления науки даже в пределах одной дисциплины не имеют единства, зачастую даже противоречат друг другу. Далее, при существовании смежных дисциплин, призванных как бы объединить учение о человеке, слияния этих наук в нечто единое не происходит. Причин тому множество. И, по всей видимости, самая главная, притом не афишируемая – гордыня ученых мужей. Разрушить эти барьеры в светской науке не дают как методологическая несовместимость разных наук, так и разобщенность материально-технической базы. Странное дело, а для православной аскетики нужен только человек в своем культурно-историческом окружении и учение Господа нашего Иисуса Христа. И больше ничего.

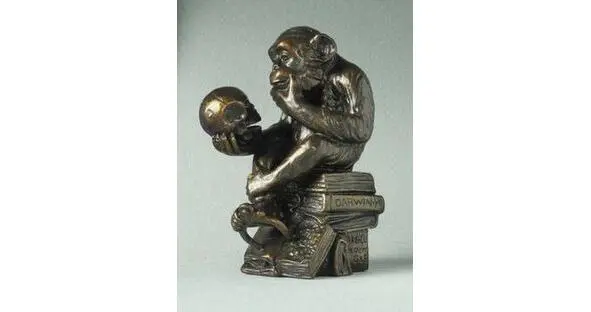

Происхождение человека

Безусловно, наука о человеке начинается с вопроса о его происхождении. Не затрагивая вопрос о несостоятельности эволюционной теории (этот вопрос относится к апологетике 1 1 *Апологе́тика (от греч. ἀπολογία – защита, оправдание) или основное богословие – раздел христианского богословия, посвящённый обоснованию вероучения с помощью рациональных средств. Апологетика отстаивает ортодоксально-религиозную точку зрения в вопросе о сущности религии, её происхождении, критикует различные атеистические гипотезы происхождения и сущности религии, выдвигает и исследует доказательства истинности бытия Бога, а также основных положений христианской веры.

), сразу переходим к его православной трактовке.

Православным мы называем такое вероучение, которое основано на Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, выражено в согласном мнении Святых отцов и освящено традицией церковного Богослужения. Темы сотворения мира и человека глубоко и всесторонне раскрыты в святоотеческих трактатах. Эти вопросы являются догматически значимыми для Православия. Они входят в Символ Веры и канонические правила Вселенских и Поместных соборов.

Христианин, рассуждая о вопросах происхождения мира, жизни и человека, по умолчанию, начинает каждую свою мысль с исповедания: «Поскольку Бог есть, то…» Православие не отвергает науку как таковую, но отлично представляет границы применимости так называемого «научного метода».

«Научное знание всегда ограничено, условно и потому никогда не может претендовать на абсолютную истинность». (Осипов А. И.» Путь разума в поисках истины. Основное богословие» М.1997)

В особенности несостоятельность научного метода познания проявляется при решениях вопросов «как было?», «как началось?», «было ли?». Достоверный и убедительный ответ на подобные вопросы невозможен, поскольку экспериментальное подтверждение исторических событий исключено, а гипотетические экстраполяции в прошлое и в будущее не могут считаться достоверными по ряду причин. (См: Пуанкаре Анри, О науке. М.: Наука,1983). Причем, уже святыми отцами были определены границы научного метода как с точки зрения методики, так и с точки зрения меры познания (какие вопросы можно решать при изучении тварного мира).

Свт. Григорий Палама: «Есть ли во внешней науке что-либо полезное для нас? Даже очень: ведь и в яде, извлекаемом из змеиных тел, много действенного и целебного, и знатоки врачебного искусства считают изготовленного из него снадобье лучшим и полезнейшим… Во внешней мудрости надо еще сначала убить змия, то есть уничтожить привходящую от нее надменность – как это нелегко! Ведь, как говорится, „философское высокомерие не сродни смирению“, – но, так или иначе, уничтожить; потом надо отсечь и отбросить как безусловное и крайнее зло главу и хвост змия, то есть явно ложное мнение о уме, Боге и первоначалах и басни о творении, а среднюю часть, то есть рассуждения о природе, ты должен при помощи испытующей и созерцательной способности души отделить от вредных умствований, как изготовители лечебных снадобий огнем и водой очищают змеиную плоть, вываривая ее».

О сотворении человека и его связи с Первым пришествием Спасителя мы слышим на богослужении в храме в страстную седмицу:

«Ведомо же убо яко в шестый день седмицы, яве в пятокъ распятся Господь занеже в шестый день создатися человеку». (синаксарь Великого Пятка)

«Якоже в первом миротворении, всякое дело соделавъ Богъ, и последи господственнейшее в шестый день создавъ человека, въ седбмый почи от всехъ делъ своихъ, и освяти его, субботу именовавъ, яже убо успокоение толкуется: сице и во умнаго мiра делании изрядне вся соделавый, и в шестый наздавъ паки истлевшего человека, и обновивъ живоноснымъ крестомъ и смертию, в настоящий паки день упокои, совершенным делъ упокоениемъ, живоестественнымъ и спасительнымъ уснув сномъ». (синаксарь Великой Субботы).

И живет человек, вне зависимости от своего состояния, не потому, что сам в себе имеет способность к жизни, а, как и все творение, по причине причастности к Божественному действию, энергии (см. свт. Григорий Палама). Святитель Иоанн Златоуст говорил в своих проповедях: «Человек не самобытная жизнь, а лишь существо причастное жизни». Если бы человек имел жизнь в самом себе, то он был бы бессмертным по природе. Святитель Григорий Богослов выразил эту мысль так: «Бог далек от нас не по месту, а по природе». Указание на источник бытия сделал сам Спаситель и Господь наш Иисус Христос : «Азъ есмь путь, истина и животъ».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: