Захария Ситчин - Назад в будущее. Разгадка секретного шифра Книги Бытия

- Название:Назад в будущее. Разгадка секретного шифра Книги Бытия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-17932-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Захария Ситчин - Назад в будущее. Разгадка секретного шифра Книги Бытия краткое содержание

Более полутора веков ученые по крупицам собирают сложную мозаику истории человечества. Известный историк и лингвист Захария Ситчин, используя свои глубокие знания древних языков, расшифровал тексты древних легенд, надписей на глиняных табличках, обнаруженных на территории Древней Месопотамии, заново переосмыслил великую Книгу Бытия и предположил, что в Библии изложены реальные факты, имевшие место в древнейшие времена на Земле, и ее следует рассматривать как подлинный исторический документ, в котором зашифрована вся история человечества.

Назад в будущее. Разгадка секретного шифра Книги Бытия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разница между континентальной и океанической корой раньше должна была быть еще заметнее, поскольку континентальная кора постоянно разрушается под действием природных факторов, а основная масса остатков этого процесса смывается в океанические впадины, увеличивая толщину океанической коры. Более того, океаническая кора непрерывно утолщается за счет подъема расплавленного базальта и силикатов, которые вырываются из мантии через разломы океанского дна. Этот процесс, в результате которого образуются новые слои океанической мантии, длится около 200 миллионов лет, и именно в результате него океаническая кора приобрела современную форму. Но что представляло собой морское дно до этого? Может быть, там вообще не было коры — это была открытая «рана» на поверхности Земли? Может быть, образование океанической коры можно сравнить с процессом свертывания крови в местах повреждения кожи?

Возможно, Гея — живая планета — пытается залечить свои раны?

Наиболее очевидное место на поверхности Земли, где существовала подобная «рана», это Тихий океан. Понижение земной коры в занятых океанами частях планеты составляет около 2,5 мили, тогда как глубина Тихого океана в некоторых местах достигает 7 миль. Если удалить со дна Тихого океана слой коры, образовавшийся там за последние 200 миллионов лет, мы опустились бы на глубину 12 миль от поверхности воды и от 20 до почти 60 миль от поверхности суши. Ничего себе впадина… А насколько велика была эта «рана» 500 миллионов или 4 миллиарда лет назад? Невозможно даже представить — можно только с уверенность сказать, что гораздо глубже.

Не подлежит сомнению, что впадина была значительно шире и захватывала гораздо большую часть поверхности планеты. В настоящее время Тихий океан занимает около трети земной поверхности, но за последние 200 миллионов лет его площадь уменьшилась. Причина заключается в том, что обрамляющие океан континенты — Америка на востоке, Азия и Австралия на западе — сближаются, медленно, но неотвратимо сжимая Тихий океан на несколько дюймов в год.

Наука, занимающаяся изучением и объяснением этого процесса, получила название теории тектонических плит.

Ее основой, как и основой изучения Солнечной системы, является отказ от представлений о стабильности и неизменности планет в пользу признания катаклизмов, изменений и даже эволюции, которая касается не только флоры и фауны. Небесные тела, на которых развивается жизнь, тоже признаются «живыми» существами, способными расти и сокращаться в размерах, благоденствовать и страдать, а также рождаться и умирать.

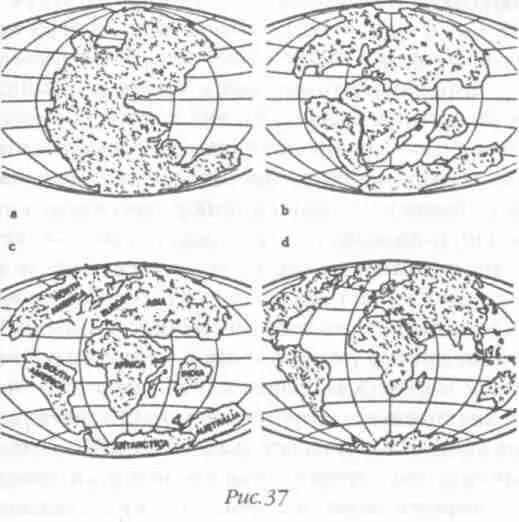

Недавно возникшая теория тектонических плит, которая сегодня превратилась в общепризнанную науку, своим происхождением обязана немецкому метеорологу Альфреду Вегенеру и его книге «Die Entstehung der Kontinente und Ozeane», опубликованной в 1915 году. Отправной точкой для него, как и для его предшественников, послужило «совпадение» контуров континентов по обе стороны южной Атлантики. Однако до Вегенера это объяснялось исчезновением — то есть погружением — континентов или перемычек суши. Ученые были убеждены, что суша находится на прежнем месте с незапамятных времен, только средняя ее часть опустилась ниже уровня моря, в результате чего возникли отдельные континенты. Оперируя доступными ему данными о флоре и фауне по обе стороны Атлантики, а также значительным геологическим сходством, Вегенер выдвинул гипотезу о существовании суперконтинента Пангеи — огромной массы суши, которая включала в себя все современные континенты, как части мозаики. Вегенер предположил, что Пангея, занимавшая почти половину земного шара, была окружена доисторическим Тихим океаном. На плавающей посреди вод, подобно ледяному полю, единой массе суши появлялись и исчезали разломы, пока в мезозойскую эру — геологический период, начавшийся 225 миллионов и закончившийся 65 миллионов лет назад — не произошел ее окончательный раскол. Постепенно образовавшиеся осколки начали дрейфовать в разные стороны. Антарктида, Австралия, Индия и Африка разделились и стали удаляться друг от друга (рис. 37а). Затем разделились Африка и Южная Америка (рис. 37б); Северная Америка начала отдаляться от Европы, а Индия двинулась в сторону Азии (рис. 37с). Таким образом, континенты продолжали перемещаться, пока не оказались в том положении, в каком мы их видим сегодня (рис. 37d).

Распад Пангеи на несколько отдельных континентов сопровождался образованием и исчезновением водных пространств между разделившимися частями суши. Со временем единый «панокеан» (если мне будет позволено ввести такой термин) также разделился на ряд сообщающихся между собой океанов или закрытых морей (например, Средиземное, Черное и Каспийское моря), и сформировались такие обширные водные пространства, как Атлантический и Индийский океаны. Однако все эти водоемы были «кусками» исходного «панокеана», остатком которого является Тихий океан.

Взгляд Вегенера на континенты как на «осколки расколовшегося ледяного поля», перемещающиеся на нестабильной поверхности Земли, был с пренебрежением отвергнут геологами и палеонтологами того времени. Потребовалось полвека, чтобы теория дрейфа континентов была принята в научных кругах. Точку зрения ученых помогли изменить начатые в 60-х годах двадцатого века исследования океанского дна, которые выявили такие объекты, как Среднеатлантический хребет, который предположительно сформировался в результате выхода на поверхность расплавленной породы (магмы) из глубин Земли. Поднявшись — в случае с Атлантикой — по расселине в океанском дне, протянувшейся почти через весь океан, магма застыла и образовала базальтовый хребет. Однако в процессе того, как выбросы из недр Земли следовали один за другим, старые склоны хребта раздвигались, чтобы освободить место для нового потока магмы. Значительного прогресса в этих исследованиях удалось добиться после запуска в июне 1978 года океанографического спутника «Сисат», который просуществовал на орбите Земли в течение трех месяцев. Данные с этого спутника были использованы для картирования морского дна и перевернули наши представления об океанах, с их хребтами, расселинами, подводными горами, вулканами и зонами разломов. За открытием, что каждый застывший выброс магмы сохраняет положение магнитных линий того периода, последовало осознание, что последовательность таких магнитных линий, почти параллельных друг другу, образует временную шкалу, а также схему направлений продолжающегося расширения океанского дна. Именно расширение океанского дна в Атлантике было главным фактором разделения Африки и Южной Америки и образования Атлантического океана (а также последующего его расширения).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: