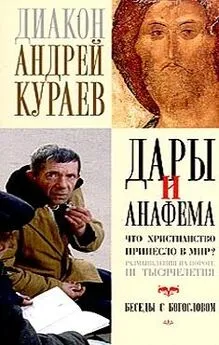

Андрей Кураев - Дары и анафемы

- Название:Дары и анафемы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо, Яуза

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-699-08748-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Кураев - Дары и анафемы краткое содержание

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

Дары и анафемы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Христос сказал, где он нас ждёт и что желает нам дать. Он, Вечный, желает с нами встретиться и соединиться в этой жизни — для того, чтобы в будущей, вечной нашей жизни мы не стали непоправимо одиноки.

Так вежливо ли, получив уведомление о том, что кто-то нас ждёт на встречу на площади Пушкина, в назначенное время отправляться на прогулку по улице Льва Толстого? Если встреча не состоялась — кто в таком случае будет виноват?… Знамо дело — “Пушкин”!

Те, кто говорит, что им не нужны посредники в их отношениях с Богом, не понимают, что в храме их ждёт тот Посредник, который вместо них как раз и принёс жертву и освободил людей от необходимости что-то разрушать в мире и плодами разрушений подкармливать божков. Неужели же так невыносимо трудно раскрыть свои руки для того, чтобы в них можно было вложить Дары?

МОЖНО ЛИ СПАСТИСЬ ВНЕ ЦЕРКВИ?

ВОЗДУШНАЯ БЛОКАДА ИЛИ ГДЕ ЖИВУТ ДЕМОНЫ

Почему православные так убеждены, что вне Церкви нет спасения? Это что — дурная черта характера? Наследие советской идеологической нетерпимости? Пережиток более давнего «средневекового» склада мыслей и чувств? В какой мере явное и скандальное дистанциирование православных от других религий является особенностью современного поколения православных христиан, то есть тем, что зависит от нас самих, от нашего настроя, от нашего воспитания, а в какой — это всевековая норма православного мироощущения? Вырастает ли православный изоляционизм из желания (греховного, с точки зрения светской морали) части пастырей и современных мирян, или же он вырастает из самой сердцевины Библии и православной традиции?

Христиане — не хозяева своей Церкви и своей веры. Уже об апостолах сказано: Не вы Меня избрали, а Я вас избрал (Ин. 15,16). Христиане не владеют никакой истиной. Если бы мы были гностиками или оккультистами, которые своими усилиями и своей аскезой создают свои космогонические системы, мы могли бы сказать о себе, что мы нашли знание, и мы овладели им. Но это не так: истина сама вторглась в жизнь апостолов и сказала: не идите против рожна (см.: Деян. 9,5). Верующий человек не «владеет истиной»; он служит Ей. А, значит, даже при всем желании быть «открытыми» и «современными», мы просто не можем выдумывать себе нового Христа.

Вхождение в Церковь есть вступление в конкретную, живую общину, которой Христос сообщил не расплывчатый набор загадок-коанов, но нечто вполне определённое. «Вера — не результат одинокого умствования, в котором свободное от всяких связей Я что-то выдумывает для себя в поисках истины… И если вера не есть то, что выдумывается мною, то слово её не отдано мне на произвол и не может быть заменено на другое» [328].

В Евангелии есть много такого, что мне лично совсем не нравится. Например, в нем говорится блаженны алчущие и жаждущие правды , хотя меня больше утешило бы, если бы там было сказано «блаженны профессора богословия».

Ещё мне очень хотелось бы, чтобы в Евангелии не было притчи о десяти девах. Смысл этой притчи ясен: можно со всем жаром сердца откликнуться на зов Жениха, можно стать христианином и при этом в итоге разминуться с Христом — если в светильнике твоей души, в твоей жизни масло ревности по Богу выгорело слишком быстро, если молитвенное горение первых времён жизни со Христом ты затем незаметно растерял и к концу своей жизни стал обычным теплохладным обывателем, который словами говорит о Христе, но никого не греет своими делами. Мне больше была бы по сердцу та концепция, которая есть в секте «Семья» (ранее носившей имя «Дети Бога» и стяжавшей скандальную известность тем, что среди средств проповеди Евангелия она практиковала проституцию, в том числе и детскую, именуя её «пастырством флиртующей рыбки»): если ты однажды уверовал во Христа, то потом никакие грехи не смогут лишить тебя Царствия Небесного, ты просто уже обречён на спасение [329].

Хотелось бы мне многое переиначить в Евангелии… Но не могу — потому что негоже христианину цензурировать Евангелие. Если мы «куплены в послушание Христово», то надо не приспосабливать слово Божие под наши желания и наш уровень понимания, а самим постараться понять — что и зачем возвещает нам Писание. Можно возмутиться тем, что Татьяна Ларина отвергла Онегина. Но если мы хотим понять Пушкина, а не просто высказать свою точку зрения на жизнь вообще и на «свободную любовь» в частности, плодотворнее было бы задуматься над тем, почему все-таки Пушкин выбрал именно такую концовку… Если мы хотим понять самое важное в Евангелии — а именно понять, зачем Бог стал человеком и почему Он не ограничился проповедями и беседами, но ещё и умер и воскрес, — то надо как минимум внимательно вчитаться в Писание. А то или иное своё желание, ту или иную модную мысль надо бы сверить с Писанием.

Итак, христианское убеждение в том, что нет спасения вне Христа — есть ли это плод человеческой нетерпимости и ограниченности или это неизбежный и логический вывод из того откровения, что запечатлено в Писании?

Собственно, то, что сказали об этом пророки и апостолы, было весьма логичным выводом из… языческих доктрин. Язычники говорили, что те боги, которым они молятся — это не тот Бог, Который был изначально и Который дал жизнь всему сущему. Люди Библии согласились: да, это так. Но, значит, и служения тем, кто не является источником жизни, не ведут к Вечной Жизни.

Язычники говорили, что теснее всего они общаются с теми духами, которые живут около земли, в атмосфере. «Есть между высшим миром и низшей землёй некие срединные божественные силы, размещённые в воздушном пространстве, которые сообщают богам все наши заслуги и упования. Греки их величают именем „демонов“, этих между жителей земли и неба перевозчиков (туда — прошений, оттуда — подаяний). Чрез них совершаются и знамения и чудеса магов и все виды пророчеств», — пишет Апулей, излагая уже философизированную версию мифологии (Апулей. О божестве Сократа, 5). В более древние времена и высшие боги именовались «демонами». Например, в орфической традиции Эрот — «великий демон… нежный» (фр. 83 К) При этом 58-й орфический гимн возглашает Эроту «Ты один властвуешь, как видно, над всеми». По мнению Пифагора, «Сброшенная на землю, душа скитается в воздухе… Душами полон весь воздух, называются они демонами и героями, и от них посылаются людям сны и знамения» (Диоген Лаэртский. О жизни философов. 8,32).

Демоны в лексиконе античности есть существа, посредствующие между высшими богами и людьми. Это отнюдь не обязательно именно злые существа (и тем более не богоборческие). Сократ говорил о некоем «демоне», который направляет его по жизни… Порфирий уверяет, что некий египетский жрец, вызвал «демона» Плотина — «когда демон был вызван и предстал перед глазами, то оказалось, что он не из породы демонов, а из породы богов. Увидевши это, египтянин воскликнул: Счастлив ты! Хранитель твой — бог, а не демон низшей породы», впрочем тут же запретив о чем бы то ни было расспрашивать вызванного им духа (Порфирий. О жизни Плотина 10). Впрочем, и язычники полагали, что демоны могут причинять зло. В «Одиссее», например, поминается «ужасный демон» (5,396).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: