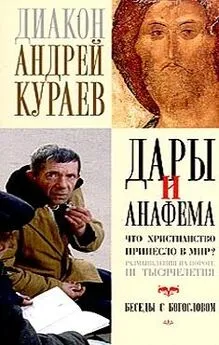

Андрей Кураев - Дары и анафемы

- Название:Дары и анафемы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо, Яуза

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-699-08748-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Кураев - Дары и анафемы краткое содержание

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

Дары и анафемы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эта идея «пластичности» человека, его переменчивости и, значит, сложности очень многое породила в европейской культуре. Вся русская классическая литература с её заботой о «маленьком человеке» выросла из этой евангельской идеи.

Но сегодня неоязыческая идея «фатума», для пущей экзотичности назвавшего себя «кармой», вновь любо-дорога умам европейских неоязычников. И оккультисты даже сетуют: мол, люди, избалованные христианством и привыкшие к мысли о своей свободе, не сразу соглашаются с тем, что на самом деле вместо них «карма творит своё» ( Рерихи . Беспредельность. 463). «Нелегко человеку принять истину о его зависимости. Ведь ту цепь существований не прервать, не выделить себя, не приостановить течение. Как один поток Вселенная!» (Там же. 193).

Если человек есть всего лишь микрокосмос, всего лишь частица Вселенной — тогда и в самом деле нельзя ни «выделить себя», ни «приостановить течение». Но если человек надкосмичен, если в его глубине есть выход к надкосмическому Богу, то человек может сопротивляться любым детерминациям и, вопреки всему, — стоять в свободе и истине. Насколько эта христианская убеждённость в нашей свободе (без этой убеждённости не могло бы быть и раннехристианского мученичества) была странна для язычников, видно из её сегодняшнего неприятия неоязыческой теософией.

5. НЕ-КОСМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Выведя себя из природного контекста, человек смог осознать своё поведение в совершенно иной системе координат. Если человек — часть природы, то он не может оценивать своё поведение по иным критериям, нежели природные. Но природные феномены не подлежат нравственному суду. Персидские цари Кир, который мстил реке, потопившей его лошадь у (Геродот. История, 1,189) и Ксеркс, приказавший бичевать море, расстроившее его планы [49]— предмет насмешек даже в дохристианскую пору. Нельзя возмущаться поведением рек или животных. И если быть логичным — то нельзя возмущаться и поведением преступника. Чтобы оправдать применение нравственных критериев в восприятии человеческих действий, философия должна осознать радикальное отличие человека от природы.

Осознав свою внеприродность, человек приобрёл право пользоваться двумя различными языками: он смог описывать явления природы на не-антропоморфном языке, не приписывая камням и звёздам человеческие страсти. Но и себя человек смог осознавать и оценивать по вне-природным критериям. Раз «живём мы в этом мире послами не имеющей названья державы» (Александр Галич), не стоит слишком большое значение придавать тому обстоятельству, что природа неподвластна нравственным законам. Человек-то внеприроден, а потому ценим по не-природным, нравственным критериям.

Так родилось то самое кантовское доказательство бытия Бога, за которое Иван Бездомный хотел сослать философа «в Соловки годика на три». Первый тезис Канта: все в мире подчинено закону причинности. Все события в мире соединены причинно-следственными связями, и ничего в нем не происходит без надлежащих причин, с необходимостью вызывающих к бытию свои следствия. Второй тезис: если человек тоже подчинён этому закону, то он не может нести нравственную ответственность за свои поступки. Третий тезис: если мы утверждаем нравственную вменяемость человека, мы должны постулировать его свободу. Вывод: следовательно, человек, живя в мире, не подчиняется основному закону мироздания. Значит, человек неотмирен, то есть обладает статусом экстерриториальности. Ничто в мире не может действовать свободно, а человек — может. Значит, человек есть нечто большее, чем мир. Таким образом, в человеческом нравственно-свободном опыте проступает иное измерение бытия — бытия не ограниченного пространством, временем, детерминизмом и одарённого свободой, нравственностью и разумом. Такое бытие на языке философии именуется Богом. Человек свободен — а значит, бытие богаче, чем мир причинности; человек свободен — а значит, «морально необходимо признавать бытие Божие» [50]…

Дело в том (и это прекрасно показал И. Кант), что в природе нет и не может быть категории «долга». “Невозможно, чтобы в природе нечто должно было существовать иначе, чем оно действительно существует, более того, если иметь в виду только естественный ход событий, то долженствование не имеет никакого смысла. Мы не можем даже спрашивать, что должно происходить в природе, точно так же как нельзя спрашивать, какими свойствами должен обладать круг; мы можем лишь спрашивать, что происходит в природе или какими свойствами обладает круг” [51]. Человеку мы можем сказать: ты таков, но ты должен был бы быть другим. А в природных феноменах не может быть такого зазора между тем, что есть и тем, что «должно» быть. Луну не осуждают за то, что её не видно днём. Солнце не судят за то, что оно порой затмевается. Волгу не награждают за самоотверженный труд в годы Войны. Сибирские реки не наказывают за то, что они текут в Ледовитый океан вместо того, чтобы проявить интернационализм, повернуть на юг и оросить своими водами пустыни Средней Азии.

И если человек есть исключительно часть “природы”, то и человеческое поведение нельзя описывать в категориях “долга”. Что бы ни натворил человек — реакция может быть только одна: “так получилось”, и иначе быть просто не могло. И нельзя винить того, чья человечность затмилась в некий день, самый важный для него и его ближних. И нелогично награждать соответствующей медалью хорошо воспитанного и генетически благополучного молодого человека за отвагу при пожаре.

Если в природе «должно» то, что несвободно, то, что необходимо должно было произойти при наличии соответствующих причин, то в области нравственности «должно» то, что избирается и достигается свободным усилием, то, что не вынужденно. Эти два «долга» не сливаются только в том случае, если мы не будет считать человека частной формой проявления всемирных законов…

И снова мы видим, что неоязычество отторгает этот христианский дар. Оно пробует описать человека на не-гуманитарном языке, на языке «физики» («природы»). У теософов даже слово «воля» означает всего лишь «импульс притяжения или отталкивания, порождённый биполярностью элементов» [52]. Ток, протекающий между «биполярными элементами» автомобильного аккумулятора, притягивает мошкару, летящую к фарам. И люди тоже просто должны научить измерять «энергетику» своих «аур». И тогда в рамках «философии космизма» человеческие чувства можно будет измерять в вольтах и амперах…

Христианство же не утратило чувство изумления перед чудом человеческого феномена: «Человек представляет собою большее чудо, чем всякое чудо, совершаемое человеком» (Августин. О Граде Божием 10,12).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: