Александр Аузан - Институциональная экономика

- Название:Институциональная экономика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Инфра-М

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Аузан - Институциональная экономика краткое содержание

Учебник институциональной экономики (новой институциональной экономической теории) основан на опыте преподавания этой науки на экономическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1993–2003 гг. Он включает изложение общих методологических и инструментальных предпосылок институциональной экономики, приложение неоинституционального подхода к исследованиям собственности, различных видов контрактов, рынка и фирмы, государства, рассмотрение трактовок институциональных изменений, новой экономической истории и экономической теории права, в которой предмет, свойственный институциональной экономике, рассматривается на основе неоклассического подхода. Особое внимание уделяется новой институциональной экономической теории как особой исследовательской программе. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов университетов и экономических вузов. Подготовлен при содействии НФПК — Национального фонда подготовки кадров в рамках Программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования….

Институциональная экономика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На сегодняшний день спонтанный экономический порядок сохранился только в наименее развитых обществах (да и то, лишь отчасти). Поэтому вопрос о том, почему такой порядок оказывается нежизнеспособен в долгосрочном аспекте представляется более интересным, чем вопрос о механизмах самоподдержания такого порядка. Для того, чтобы ответить на этот вопрос обратимся к теории анархии, предложенной Джеком Хиршлейфером.

Первоначально в его модели действуют всего два индивида или группы, распределяющие имеющиеся у них ресурсы между производством благ и насилием, целью которого является не только захват чужих ресурсов, но и защита собственных (захват чужих потребительских благ и защита своих в модели не рассматривается):

Ri=aiEi+biFi

Где i = 1,2; Е; — производственные усилия i-того индивида, F; — его военные усилия; а, и bj — издержки конверсии единицы ресурсов в производственные и военные усилия соответственно.

Интенсивность производственных и военных усилий i-того индивида определяется как:

Соответственно:

Далее, Хиршлейфер рассматривает доход, получаемый каждым из индивидов как степенную функцию от используемых ресурсов:

97 См.: Umbeck, John R. (1978), A Theory of Contractual Choice and the California Gold Rush, 2 Journal of Law and Economics, 421–437; Umbeck, John R. (1981), A Theory of Property Rights with Applications to the California Gold Rush, Ames: Iowa State University Press.

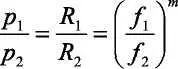

Доля ресурсов, которую контролирует каждый из индивидов определяется эффективностью военных усилий и равняется р; (pi + р2 = 1; Rj = PiR). Технология конфликта отражается функцией успеха в соперничестве (Contest Success Function — CSF), которая определяет пропорцию успеха (pi/рг) как функцию относительных военных усилий (F^):

Рг (А)

Здесь m — ключевой для дальнейшего анализа «параметр решительности», отражающий эффективность наступательных военных усилий, относительно эффективности оборонительных усилий, m > 0.

Из предыдущего уравнения можно получить доли ресурсов, контролируемых каждым из индивидов, как функциональные зависимости от Fi и F2:

р"

р""

1 2

На рис. 5.1 отражена взаимосвязь между долей ресурсов, которую контролирует 1-й индивид и его военными усилиями при фиксированных военных усилиях второго индивида и различных т.

Здесь на горизонтальной оси отражены военные усилия Fb а на вертикальной — доля ресурсов, контролируемых первым индивидом (р]).

Стоит заметить, что вообще говоря, термин «военные усилия» условен. Этот показатель может быть применен, например, к ситуации соперничества политических партий за власть в современной демократической стране. Поэтому и действие «параметра решительности» отнюдь не ограничивается ситуацией вооруженного противоборства двух индивидов или групп. Так, например, в современных демократиях такие институты, как права человека и разделение властей сокращают этот параметр.

Рисунок 5.1. Функция успеха в соперничестве9*

1 0,9-

+ F2 = 25

0,7-

0.6-

m = 0,5

05-

I

0.4-

f …

m = 1

0.3-

,-\

0,2-

0.1-

25 3C 35 40 46

98 Hirshleifer, Jack (1995), Anarchy and its Breakdown, 103 Journal of Political Economy, 32.

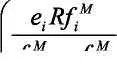

Из предшествующих выкладок получаем:

(f2R2)m

И, наконец, приходим к условиям равновесия между выбираемыми сторонами уровнями интенсивности военных усилий и долями ресурсов, которые контролирует каждая из сторон:

гт п

/т I

— J2 К2

[ ()

h)

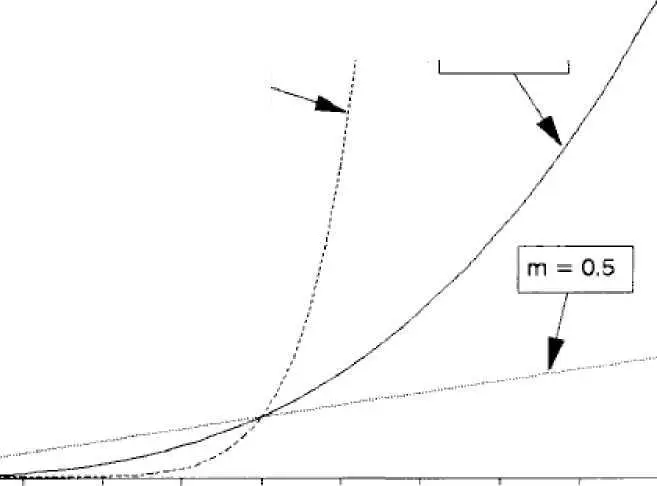

Из последнего уравнения следует, что при стремлении m к единице, pi/p2 —> 0, если fi > f2, и pi/p2—> оо, если fi< f2 (см. рис. 5.2).

На этом рисунке по горизонтальной оси отложена относительная интенсивность военных усилий (fi/f2), а по вертикальной — пропорция успеха (pi/p2).

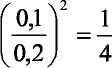

Из всего предшествующего изложения вытекает первое условие, при соблюдении которого анархическая система будет относительно устойчивой, а именно, для динамической стабильности системы необходимо, чтобы «параметр решительности» был меньше 1. Проиллюстрируем это числовым примером. Положим R = 100, f\ = 0,1, f2 = 0,2, m = 2/3. Тогда:

/(l-m)

.99

Ri = 20, R2 = 80. Рисунок 5.2. Интенсивность военных усилий и пропорция успеха

m = 0.75

m = 0.9

в

в

7 6–5 4

1-

0–2 0.4 0.6 0.6

1.2 1.4 1.6 1.8

Если первоначальное распределение ресурсов иное, то каждое последующее взаимодействие между противоборствующими сторонами будет асимптотически приближать распределение ресурсов к равновесному уровню. Например, в рассмотренном примере, при сохранении всех остальных параметров, если первоначально ресурсы распределены в пропорции 3/2 (Ri° = 60, R2 = 40), то конфликтное взаимодействие между сторонами в первом периоде приведет к

Ibid., 34.

новому распределению ресурсов: R/ = 45,2, R2' = 54,8. Продолжение конфликта во втором периоде установит новые параметры распределения ресурсов: R]2 = 35,7, R22 = 64,3. И так далее.

Если же параметр m > 1, например, m = 2, распределение ресурсов не будет стремиться к равновесному состоянию. Так, в рассматриваемом примере, при Ri° = 60, R20 = 40 и m = 2, Ri1 = 36, R21 = 64; Ri2 = 7,3, R22 = 92,7, и так далее. То есть, система удаляется от равновесия с каждым следующим взаимодействием.

Другим необходимым условием стабильности анархической системы будет, естественно, наличие у каждой из соперничающих сторон в динамическом равновесии по меньшей мере минимального уровня доходов, у, обеспечивающего выживание каждого из конкурентов (Yj > у, i=l,2).

Заметим также, что эти два условия являются не достаточными, но только необходимыми условиями устойчивости анархической системы.

Далее, предположим, что каждая из конкурирующих сторон пытается максимизировать свой собственный доход, выбирая оптимальную интенсивность своих военных усилий и полагая заданной интенсивность усилий конкурента. Очевидно, что в этом случае мы имеем дело с классической дуополией Курно. Целевые функции соперничающих индивидов или групп будут выглядеть как:

fl\Ji +/2

Где i = 1,2; aiei + Ъ& = 1; М = m/(l-m).

Решая это уравнение для каждого из соперников, получаем соответствующие кривые реакции (RQ и RC2):

f" — м

/7 м

Если же принять достаточно реалистичную для условий анархии предпосылку, что и производственные и военные технологии обоих субъектов одинаково эффективны, мы получим условие равновесия при симметричном двустороннем конфликте:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: