Джеймс Данн - Единство и многообразие в Новом Завете Исследование природы первоначального христианства

- Название:Единство и многообразие в Новом Завете Исследование природы первоначального христианства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библейско–богословский институт св. апостола Андрея

- Год:2009

- Город:М

- ISBN:978–5-89647–216–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джеймс Данн - Единство и многообразие в Новом Завете Исследование природы первоначального христианства краткое содержание

Книга Джеймса Д. Данна — одно из лучших современных пособий по изучению Нового Завета. Эта работа соединяет в себе исследование текста Нового Завета с историко–социальной характеристикой жизни первых христианских общин, помогая преодолеть пропасть между текстологическими исследованиями и богословской интерпретацией Священного Писания в духе древнейшего исторического христианства. Для студентов старших курсов гуманитарно–богословских факультетов и вузов, а также для всех интересующихся изучением Нового Завета.

Единство и многообразие в Новом Завете Исследование природы первоначального христианства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

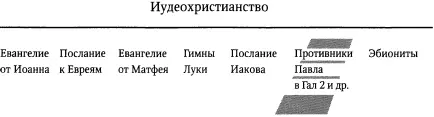

Если мы верно охарактеризовали эти тексты Нового Завета, спектр иудеохристианства можно представить как диаграмму, где широкая вертикальная полоса обозначает переход приемлемого многообразия в неприемлемое.

Но даже если в приведенном анализе еще много спорного, несомненно одно — иудеохристианство I в. было очень многообразно: иудеохристиане, оставившие закон и культ, посвятившие себя вселенской проповеди и находившиеся в той или иной степени под влиянием эллинской культуры и мысли; иудеохристиане, сомневавшиеся в правомерности узкого взгляда на проповедь Евангелия и сохранение культа, а порой (но не всегда) в незыблемости закона; иудеохристиане, не одобрявшие упразднение закона в среде язычников и считавшие закон по–прежнему обязательным для христиан (некоторые продолжали придавать центральное значение Храму); иудеохристиане, противостоявшие язычникам, враждебные Павлу и соблюдавшие весь закон, — скорее не иудеохристиане, а христианоиудеи (во многом прямые предшественники позднего эбионитства) [474] См. также выше, стр. 128–129. Полезное рассмотрение риторической техники Поел, к Евреям см. в кн.: G. Vos, The Teaching of the Epistle to the Hebrews, Eerdmans 1956, pp. 56–57.

.

58.4. Подведем итоги. В этой главе выявляются два или даже три фактора единства и многообразия. Во–первых, согласно Матфею, закон должен истолковываться через любовь, то есть иудеохристианство становилось неприемлемым, когда строгое соблюдение закона оказывалось важнее непосредственной любви. Во–вторых, иудеохристианство становилось неприемлемым, когда настаивало на ограниченном взгляде на Иисуса и Его роль. О таком консерватизме свидетельствуют некоторые ранние формулировки христианской веры. Но распространение христианства за пределами Палестины и споры нескольких первых десятилетий способствовали тому, что эти ранние (более гибкие и временные) формулировки были отвергнуты как неадекватные. Иудеохристианство II и III вв. представляет реакционную попытку ограничить христианское представление об Иисусе рамками традиционной иудейской мысли и обычаев. В–третьих, иудеохристианство становилось неприемлемым, когда оно переставало развиваться, превращало зачаточные формулировки в косную систему, закрытую для нового откровения, которого требовали в меняющейся ситуации вопросы о законе и проповеди Евангелия, оно становилось неприемлемым в силу своей жесткости и замкнутости. Одной из самых первых ересей был консерватизм). [475] Ср. с отзывом Мэрея (R. Murray): «неправильно было бы расценивать консерватизм как "ересь"; скорее это один из возможных рассадников, всегда жалкий, иногда трагичный, ереси» {Heythrop Journal 20, 1979, pp. 194–195; с отсылкой к его статье 'Tradition as Criterion of Unity' в Church Membership and Intercommunion, ed. J. Kent и R. Murray, London, 1973, pp. 251–280, в особенности 257–271).

Таким образом, неудача еретического иудеохристианства состояла в следующем: оно не берегло единства (прославление Иисуса как уникальное выражения Бога) и не допускало многообразия (через развитие христианства).

XII. Эллинистическое христианство

§ 59. Введение

До сих пор мы говорили о перекрывании между христианством и иудаизмом: о взаимодействии в иудеохристианстве элементов возникающего (раввинистического) иудаизма и развивающегося христианства, об отношении иудеохристианства I в. к тенденциям, легшим в основу позднейшего эбионитства. Однако христианство скоро вышло за пределы Палестины и вступило в контакт с верованиями и представлениями синкретической среды Восточного Средиземноморья, на взгляды и культы которой оказало то или иное влияние множество религиозных и философских традиций (включая палестинские). Именно из этих тиглей I в. во II в. вышел гностицизм, самый опасный противник христианства на протяжении по крайней мере нескольких десятилетий, хотя, как теперь считается, отдельные его взгляды и подходы существовали уже в I в. (я буду различать их как "гностические" и "догностические") [476] В связи с определением терминологии (гностицизм, гнозис; протогностический, догностический) см.: U. Bianchi (ed.), Le Origini dello Gnosticismo, Leiden 1967, pp. xxvi — xxviii. Лучшее собрание гностических текстов, а также текстов о гностиках см. в кн.: W. Foerster, Gnosis, 2 vols, Oxford University Press 1972, 1974. Тексты Наг–Хаммади см. в кн.: J. M. Robinson, The Nag Hammadi Library in English, третье, исправленное издание, Brill 1988.

.

Возникают следующие вопросы: как эти разнообразные влияния и представления воздействовали на христианство I в.? Насколько раннее христианство было им открыто? Сколь велико было многообразие христианства I в. в этой пестрой среде? Включало ли христианство I в. в свое приемлемое многообразие что‑то такое, что можно было бы назвать гностическим христианством? Вырисовывались ли границы, проведенные между христианством и гностицизмом в последние десятилетия II в., уже в I в.?

Мы начнем с "эллинистов", упомянутых в Деян 6. Уже само это наименование дает право говорить об эллинистическом христианстве, отличая его от иудейского ("евреи" в Деян 6:1 — см. ниже, § 60). Более того, эллинисты обозначают собой первое существенное расширение первоначального христианства: именно они, очевидно, стояли у истоков широкого движения христианства к "эллинам" (Деян 11:20). Именно они в сущности приоткрыли христианство многостороннему воздействию со стороны греческой религии и культуры. Затем мы сконцентрируемся на растущем влиянии христианства, становившемся все большим конкурентом для древних греко–римских религий, мистериальных культов и философских построений основных центров этой территории. Здесь мы должны будем выяснить: до какой степени эти разнообразные воздействия повлияли на первые христианские общины у язычников? До какой степени (если это вообще имело место) христианство I в. в этих районах было синкретичным, проявляя характерные для позднейшего гностицизма тенденции? Исследования в области истории религий этого периода, сделанные в XX веке, особенно побуждают нас спросить: не носят ли какие‑либо книги Нового Завета (или их непосредственные источники) гностические черты? Не дают ли они оснований для гностического истолкования и использования? Здесь мы рассмотрим синоптический источник Q , писания Павла и четвертое Евангелие.

§ 60. "Первый конфессиональный раскол в церковной истории"

Кто такие "эллинисты"? Наиболее вероятно, что слово 'Ελληνισταί обозначает тех иудеев, чьим универсальным языком был греческий и на кого сильно повлияла греческая культура [477] Так, напр., у N. А. Dahl, Das Volk Gottes, 1941, Darmstadt, 2–е изд. 1963, p. 193; M. Simon, St Stephen and the Hellenists in the Primitive Church, Longmans 1958, pp. 11–13; F. F. Bruce, New Testament History, Nelson 1969, pp. 217–218.

. Это, видимо, в основном обосновавшиеся в Иерусалиме иудеи диаспоры (ср. Деян 2:9–11; 6:9), хотя с ними, несомненно, были солидарны и какие‑то местные иудеи, которых привлекали более изощренные эллинистские обычаи. Под "евреями", очевидно, имеются в виду те, кто даже в диаспоре сохранил в качестве повседневного языка арамейский (или еврейский) и кто оставался целиком иудеем, вопреки давлению, призванному ослабить их верность Торе и Храму (ср. 2 Кор 11:22; Флп 3:5). Каковы бы ни были конкретно детали, из Деян 6 очевидным образом следует, что иерусалимские эллинисты сохранили отдельные синагоги, где проповедовали и молились на греческом (6:9). Видимо, многие эллинисты, обратившись, вошли в новую секту назарян.

Интервал:

Закладка: