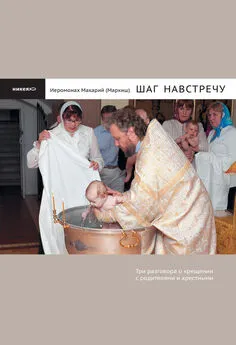

Макарий Маркиш - Шаг навстречу: Три разговора о крещении с родителями и крестными

- Название:Шаг навстречу: Три разговора о крещении с родителями и крестными

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Макарий Маркиш - Шаг навстречу: Три разговора о крещении с родителями и крестными краткое содержание

Доверительные и живые беседы, раскрывающие смысл и содержание Таинства крещения, – это необходимая подготовка для каждого, кто решил принять святое крещение или собирается крестить своих детей, а также для восприемников, то есть крестных родителей. Несомненное достоинство этих бесед – их краткость и глубина, а также то, что это разговор о вечном именно с нами, людьми XXI века.

Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви.

Шаг навстречу: Три разговора о крещении с родителями и крестными - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очень советую также взять с собой в храм эту книжку или любое другое издание, где излагается и поясняется ход совершения Таинства: ведь и у священника перед глазами все время будет книга под названием «Требник» [4] , где весь чин крещения приведен от слова до слова. И недаром. Существует особое указание для священников: «Если иерей будет служить на память, без книги, то смертно согрешит, поскольку от этого случаются многие ошибки, упущения и запинания: он не будет знать, что делает или говорит, введет в сомнение людей и по забвению совершит явную погрешность».

Но и не удивляйтесь и не расстраивайтесь, если что-то останется непонятным, невразумительным: выйдя из храма, вернувшись домой, вы снова сможете прочитать о тех или иных моментах Таинства крещения, найдете другие книги, лекции или проповеди – иными словами, продолжите свое христианское просвещение. И будет даже весьма странно и огорчительно, если вы так не поступите!

Православное богослужение, тем более такое древнее и значительное, как Таинство крещения, очень сложно и многопланово, богато символическим смыслом. К тому же совершается оно – как и все наши богослужения в России и сопредельных родственных нам странах – на церковнославянском языке (который по ошибке иногда называют «старославянским», в нем и в самом деле много «старого», но гораздо больше церковного). И в нашем разговоре никак не удастся обойти вниманием этот важный предмет, иначе во время службы вас станут занимать не молитвы, а суффиксы и спряжения.

Церковнославянская речь отпугивает некоторых неопытных христиан. «Непонятно, – жалуются они, – Церковь, как нарочно, нас отталкивает, ставит преграды для понимания. Святые Кирилл и Мефодий несли людям Слово Божие на их родном языке, за что мы их и почитаем. Так почему сейчас не переводит Церковь свои книги и службы на простой русский язык?..»

В начале XX в., в преддверии русской катастрофы, такие призывы, а подчас и ультимативные требования раздавались весьма часто и энергично. Миновало столетие, когда наш народ был насильственно оторван от своей Церкви, а сама Церковь претерпела неслыханные гонения и страдания. Можно было бы ожидать, что сегодня церковнославянские «преграды для понимания» вовсе отойдут в прошлое… А на самом деле в прошлое практически отошли требования «простого разговорного русского языка», они циркулируют едва ли не исключительно в среде людей маловерующих или малообразованных. Почему так?

Грамотный человек

– Почему молятся за Святейшего Патриарха? Почему до сих пор в Церкви можно услышать различные «святейшества» и «высокопреосвященства », которые вызывают у более-менее грамотного человека в лучшем случае ироничную улыбку?

– Более или менее грамотный человек если и будет улыбаться, то над невежеством неграмотных и над бессильной злобой врагов Церкви, которая на нем паразитирует. Да и эти улыбки не слишком-то полезны.

Грамотный человек знает разницу между происхождением слова и его применением, между смыслом буквальным и переносным. Грамотный человек принимает как должное обращения «господин», «милостивый государь» и «ваше превосходительство». Грамотный человек не удивляется, что его называют «дорогой», хоть он и не назначил себе цену.

Потому что XX в. многому нас научил. На горьком опыте он научил нас вере и верности, научил любить Бога и ближнего, любить Святую Церковь и свое христианское наследие, научил не разбрасываться своим достоянием, не топтать ногами бесценный жемчуг своей богоданной культуры в бредовом припадке «разрушить до основанья, а затем…». Четверть века после возвращения жизни в нормальное русло монументы той эпохи – руины храмов, разрушенных руками наших отцов и дедов, – по всей Русской равнине простирают к небу каменные руки.

Память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей славян, говорит нам о том же самом. Одиннадцать веков тому назад они проповедовали среди племен, готовых принять семя веры, но не знакомых с христианским духовным, историческим и культурным наследием; предстояло создать, накопить и удержать его на протяжении грядущих столетий. Сегодня же ровно наоборот: мы обращаемся к народу глубочайшей христианской культуры, но плененному враждебными силами безбожия. Победа над ними возможна только с опорой на полноту нашего исторического христианского достояния; и вполне понятно, почему противник снова и снова пытается выбить эту опору у нас из-под ног.

Латинский и греческий языки, на которых говорили европейские церкви при Мефодии и Кирилле, были чужими для современных им славянских племен. Для нас, их нынешних потомков, церковнославянский – родной язык. Позабытый, непривычный, непростой, но родной – как для верующего грека родным остается язык Нового Завета (дальше отстоящий от новогреческого, чем церковнославянский от русского), а для верующего итальянца – латынь.

Чтобы убедиться в этом, нет нужды в особых лингвистических изысканиях. Прочитаем церковнославянскую молитву, которую вы сегодня услышите в храме в числе первых:

Отче наш, Иже ecu на Небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Доступно, не правда ли? Не надо быть профессором языкознания, чтобы преодолеть мелкие особенности, отличающие язык этого текста от современного русского языка (хоть и далеко не «простого разговорного», который можно услышать у пивного ларька или в подворотне), пускай грамматика кое-где нам и незнакома, и некоторые слова непривычны. Грамотно писать и говорить по-церковнославянски в самом деле могут не все, но понимать способен каждый.

И если мы теперь откроем Евангелие, откуда взята эта молитва, то обнаружим, что, во-первых, русский текст до смешного мало отличается от церковнославянского, и, во-вторых, где такие отличия имеются, преимущество далеко не очевидно. Почему «и на земле, как на небе» звучит лучше, чем «яко на небеси, и на земли», а «ибо Твое есть Царство» лучше, чем «яко Твое есть Царство»?..

Как вы прекрасно понимаете, разговор о церковном языке может продолжаться неограниченно долго – а нас с вами ждет Таинство крещения. Поэтому лишь в самых кратких словах перечислю четыре соображения, очень важных для понимания сути дела, но нередко упускаемых из виду даже самыми благонамеренными собеседниками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: