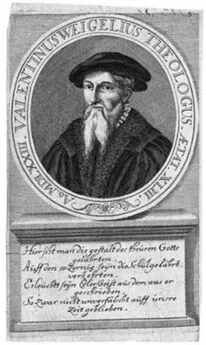

Вайгель Валентин - Валентин Вайгель. Избранные произведения

- Название:Валентин Вайгель. Избранные произведения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вайгель Валентин - Валентин Вайгель. Избранные произведения краткое содержание

Валентин Вайгель. Избранные произведения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Учение Валентина Вайгеля о невидимой Церкви наносило по церковному институциональному самосознанию сильнейший удар. Здесь интересно сравнение его с Лютером. Собственно, почему Вайгель считался в ортодоксальном лютеранстве «архиеретиком»? Дело в том, что Лютер, создавая параллельную институцию, всё-таки оставался в той же церковной парадигме, что и критикуемая им Римская Церковь. Лютер и Рим рассматривали друг друга как врагов, как еретиков, как разрушителей подлинного христианства - но на одной и той же почве: институциональноцерковной. Вайгель указывает совершенно иной путь. Он просто начисто изымает человека из под какой бы то ни было власти церковной институции. Иными словами говоря, Вайгель отказывает любой церковной институции в том, что она имеет какое-либо значение сама посебе. Значение она приобретает, только служа личной духовной жизни христианина, и только по мере выполнения задачи «во свидетельство», «в воспоминание» и в укрепление веры внутреннего человека. Тем самым церковная институция лишается самоценности и даже становится некоей «опцией». Есть она?хорошо, пользуемся всемтем, что она предоставляет, не разоряя никаких традиций -ибоесли правильно выстроена внутренняя жизнь человека, то он и институциональную церковность употребит правильно, независимо от того, какие немощи и покривления она на данный момент имеет. Нет институции? ничего страшного, главное - во внутреннем.

И конечно, ни одна институция не может потерпеть подобных взглядов. Институция может с напряжением и даже с некоторым уважением бороться с Лютером - потому что Лютер в точном смысле слова «одного поля ягода»: он одну институцию заменяет другой, одну практику, одну схему церковных воззрений - другой. Но Вайгеля институция может только стереть в порошок и уничтожить, потому что он не только создаёт «параллельную догматику», но, главное, как мы только что сказали, он лишает какого бы то ни было значения, какой бы то ни было ценности саму церковную институцию как таковую. Внешнее церковное служение, по Вайгелю, может быть допустимо и оправдано только педагогически, для новоначальных, «простецов», как он пишет, - для созидания «внутреннего человека». А если с этим заданием внешняя церковность не справляется, на это не направлена, об этом не думает, это не ставит своею целью, этим себя критически не поверяет, то она - ничто. В свете такой экклезиологии совершенно понятно, как отнесутся к Вайгелю дажесамые лучшие, даже симпатизирующие ему представители официальной

Церкви (скажем, Иоганн Арндт) - разумеется, отрицательно, как к чужеродному элементу, как к опасному врагу... Так и вышло: Вайгель стал для ортодоксальных лютеран «хуже Папы».

Прав ли Валентин Вайгель в своём категорическом неприятии внешнего церковного служения (Amtskirche)? Ведь церковная институция сопрягает Тело Христово и падшую земную действительность, и установлена она Самим Христом (Мф. 28,19) - идите, научите все народы (чистое проповедование Евангелие), крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа (правое преподание Таинств). Разумеется, в условиях земной падшести Церковь нередко забывает, что она - инструмент, что назначение её, в лице её служителей - быть свидетелем Христу в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян. 1, 8); Христу, а не самой себе. В мире сем, лежащем во зле (1 Ин. 5, 19), с Церковью может произойти именно то, о чём пишет Вайгель - она рано или поздно начинает принадлежать самой себе, услаждаться самою собой, служить самой себе... Но тем не менее, служить Церкви, стараясь при этом преодолевать по мере сил несовершенство земного существования - не последнее, а даже и доброе дело, и люди, олицетворяющие и осуществляющие это служение, вовсе не плохи «принципиально»; наоборот, среди них много и святых... Вайгель очень остро чувствовал «падшую сторону» земной Церкви, и здесь, как и во многом, «перегибал палку» - и это с ясностью обнаружится в его последнем произведении, «Диалоге о христианстве», о чём мы будем ещё говорить.

Что способствовало развитию у Вайгеля столь радикальных взглядов? «Виной» всему был, как представляется, бескомпромиссный, стремящийся додумать всё до самого предела философский ум Вайгеля. Он последовательно довёл интенции Лютера до безжалостного логического конца. Лютер всё же был очень «традиционный» мыслитель - и, несомненно, он принимал как данность, что Церкви как таковой всегда присуща антиномичность, двойственность, о которой мы уже говорили выше: она одновременно и Тело Христово, и некая земная институция, не избегающая падшести. Эта падшесть проявляется, в частности, в том, что Карл Барт в своей «Церковной догматике» называл «проклятым католическим "и"» - когда в сочетаниях «Иисус и Мария», «Писание и Предание», «Христос и Церковь» etc. вторая часть пары берёт верх над первой и по сути делает её лишней. Но так или иначе, пока мы ходим верою, а не видением (2 Кор. 5, 7) и видим всё как бы сквозь тусклое стекло, гадательно (1 Кор. 13, 12), антиномия присуща Церкви. "И" остаётся хотя бы в таких контра позициях, как «Бог и человек», «внешнее и внутреннее», etc. Лютер это чувствовал и сам принцип антиномии «не трогал», хотя оспаривал частности («Писание и Предание» и проч.) Но для логического ума Вайгеля любая антиномичность, любое "и" было невыносимо. Он буквально воспринял принцип Лютера «Sola» - «только». Только вера, только внутреннее, и, в конце концов, - только Бог [31]. В других произведениях Вайгель «сдерживается»; в трактате «О жизни Христовой» это проявляется очень ярко - скажем, давая себе волю, он доходит до утверждения о совершенной «опциональное™» Таинств (гл. 47).

Однако здесь важно отметить, что при всём том Вайгель, иначе, чем Лютер, но остаётся церковным мыслителем. Цшопауский пастор, несомненно, симпатизировал идеям спиритуалистов, «мечтателей» и «сакраментариев» и иногда (в частности, и в данной книге) сильно склонялся на их сторону, но всё же никогда не доходил до полного отрицания внешнего Слова Божия и Таинств. Спиритуализм Вайгеля - особый: синтетический, вобравший в себя как традицию, так и влияния своего времени. Его мировоззрение продолжает корениться в мистике «Немецкой теологии» и

раннего Лютера [32], к которой присоединяется ранее не звучавшее у Вайгеля обращение к «внутреннему слову», расширение понятия «оправдания» до включения в него живого нового рождения свыше и «замена» падшей телесности Адама на небесную телесность Христа. Такой «синтетический спиритуализм» позволяет Вайгелю вывести замечательную и очень верную формулу церковной сочетаемости внешнего и внутреннего: «внутреннее слово»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/378704/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)