Владимир Жуков - Оружие авиации

- Название:Оружие авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное Издательство Министерства обороны Союза ССР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Жуков - Оружие авиации краткое содержание

Современное состояние авиационного вооружения и тенденции его развития освещаются по зарубежным материалам, опубликованным в последние годы в журналах «Авиэйшн уик», «Флайт», «Орднанс» и др. subtitle

3 0

/i/61/718761/Grinya2003.png

0

/i/61/718761/CoolReader.png

Оружие авиации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В подвижных установках пушки или пулеметы закрепляются с помощью специальных устройств и механизмов, обеспечивающих их наводку, стрельбу, питание патронами, отвод стреляных гильз и звеньев и т. д. В первоначальный период развития оборонительного вооружения самолетов для подвижного закрепления оружия применялись простые стойки-шкворни с развилкой наверху. Пулемет крепился в специальном гнезде в верхней части шкворня и мог свободно поворачиваться в вертикальном и горизонтальном направлениях. Однако угол обстрела такой установки в горизонтальной плоскости был ограничен, а питание оружия можно было осуществлять лишь с помощью магазинов. Поэтому шкворневые установки были быстро вытеснены другими, получившими название турелей.

Первые турели появились в 1916 г. Они состояли из двух колец: неподвижного и подвижного. Нижнее, неподвижное, кольцо крепилось к фюзеляжу самолета, а верхнее могло свободно перемещаться по нему. На верхнем кольце помещалась дуга, на которой и устанавливался пулемет (а позднее — два спаренных пулемета).

С ростом скоростей полета самолетов появилась необходимость заключать турели в прозрачный обтекаемый колпак, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и улучшить условия работы стрелка. Потребовалось также снабжать турели специальными устройствами для облегчения поворота оружия, так как стрелку становилось все труднее преодолевать мускульной силой возросшее давление потока воздуха на выступающий ствол. Но даже такие устройства уже не обеспечивали ведения прицельного огня по быстро перемещающейся цели. Решение пришло лишь с созданием механизированной турели. Стрелок, управляющий такой турелью, наводит на цель лишь прицел, наводка же оружия осуществляется автоматически с помощью гидравлических или электрических приводов.

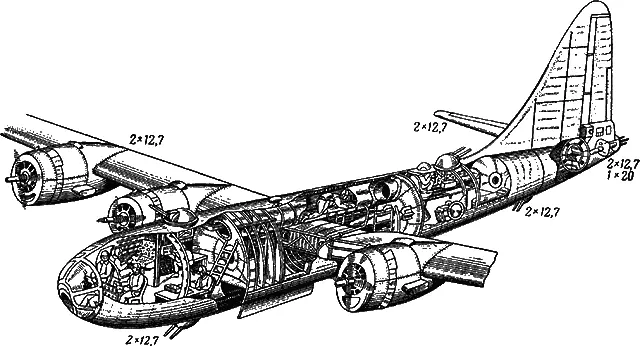

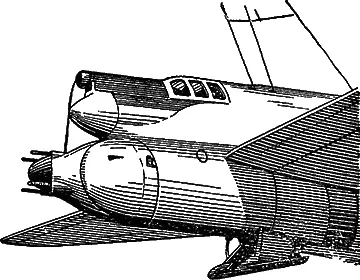

Первые образцы турелей устанавливались только в верхней части фюзеляжа и обеспечивали защиту бомбардировщика от атак истребителей лишь сверху и снизу сбоку. С ростом размеров бомбардировщиков появилась возможность устанавливать турели во всех частях самолета. Это привело к резкому увеличению числа турельных установок. Так, известный американский тяжелый бомбардировщик В-29, применявшийся в годы второй мировой войны и в период интервенции США в Корее, имел на вооружении десять 12,7- мм пулеметов и одну 20- мм пушку, причем восемь пулеметов были установлены на передней верхней, передней нижней, задней верхней, задней нижней турелях (по два на каждой) и два пулемета и пушка — на корме (рис. 11).

Но на тяжелых бомбардировщиках не всегда оказывается возможным поместить стрелка в непосредственной близости от оружия, поэтому пришлось перейти на дистанционные стрелковые установки. Принцип их устройства состоит в том, что подвижное оружие располагается в тех местах самолета, где этого требуют условия обороны самолета и где обеспечен наилучший обзор для стрелка. При наведении стрелком прицела на цель оружие принимает необходимое положение автоматически, при помощи гидравлических или электрических механизмов.

Электрическая схема дистанционного управления сложнее, чем схема механизированной турели с непосредственным управлением. Однако дистанционная турель, поскольку в ней не предусмотрено место для стрелка, может быть сделана меньше по размерам. Имея невысокий внешний колпак, такая турель оказывает сравнительно небольшое аэродинамическое сопротивление и может быть расположена в местах, где обеспечивается наибольшая зона обстрела.

На самолетах-бомбардировщиках можно устанавливать несколько дистанционных турелей, управляемых со специальных постов управления, находящихся в герметических кабинах. При этом каждая турель имеет свой основной пост управления, однако в целом такая система позволяет стрелку, находящемуся у одного из постов, взять на себя в случае необходимости управление несколькими турелями, что намного повышает способность бомбардировщика вести длительный оборонительный бой.

В последнее время зарубежные конструкторы артиллерийского вооружения бомбардировщиков стремятся сократить число установок на самолете. Так, например, средний американский бомбардировщик В-47 имеет только одну кормовую дистанционную установку с двумя 20- мм пушками. На тяжелом бомбардировщике В-52, нормальный взлетный вес которого составляет 136 т , установлено всего лишь четыре 20- мм пушки, размещенные в дистанционной кормовой установке, вид которой показан на рис. 12.

Английские конструкторы почти совсем отказались от применения оборонительного артиллерийского вооружения на самолетах-бомбардировщиках, таких, как, например, бомбардировщики «Валлиант», «Вулкан» и «Виктор». Английские специалисты объясняют это тем, что указанные самолеты имеют большую скорость — до 900–1100 км/час , могут летать на высотах 15–16 тыс. м и обладают высокой маневренностью. Для защиты от нападения истребителей они оборудуются лишь специальной радиолокационной станцией, которая подает сигнал тревоги в случае нападения истребителя противника.

Однако приведенные примеры вовсе не свидетельствуют о том, что оборонительное вооружение бомбардировщиков отжило свой век. Наоборот, конструкторы стремятся сделать его наиболее эффективным, используя современные достижения науки и техники. Так, для артиллерийской установки бомбардировщиков В-47 и В-52 характерно наличие радиолокационных прицельных устройств; секторы обстрела этих установок велики — до 90° по горизонтали и вертикали. На таких турелях возможна установка более мощных пушек, в частности многоствольных пушек Т-171 и Т-212.

Для осуществления дистанционного управления установкой необходимо связать прицельное приспособление и оружие таким образом, чтобы стволы перемещались в соответствии с изменением положения прицела. Иначе говоря, между оружием и прицелом должна существовать синхронная связь. При дистанционном управлении турелью такая связь осуществляется с помощью так называемого следящего привода.

Следящий привод — это особая электрическая система. Одним из основных ее элементов являются сельсины. Сельсин представляет собой электрическое устройство, состоящее из статора с тремя обмотками (неподвижная часть) и ротора с одной обмоткой (подвижная часть). Для того чтобы образовать следящий привод, обмотки статоров двух сельсинов соединяют электрической цепью, а обмотки роторов подключают к источнику переменного тока (рис. 13). После этого один из сельсинов может быть командным устройством, или, иначе говоря, сельсин-датчиком, а другой — управляемым устройством — сельсин-приемником. При вращении ротора сельсин-датчика ротор сельсин-приемника будет поворачиваться на тот же угол, т. е. будет как бы «следить» за его положением.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: