Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2014 № 04

- Название:Юный техник, 2014 № 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:0131-1417

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2014 № 04 краткое содержание

Юный техник, 2014 № 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

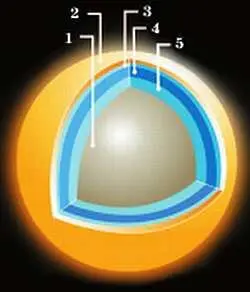

Средняя температура — минус 179 градусов по Цельсию. Давление на поверхности — 1,4 атмосферы.

Структура Титана:

1— силикатное ядро, 2— атмосфера, 3— лед Ic, 4— жидкая вода, 5— высокосжатые льды.

Спутник Сатурна — одно из самых интересных тел Солнечной системы. Это единственный неземной мир, на котором зафиксирован полный круговорот жидкости в природе. Правда, в качестве жидкости здесь выступает не привычная для нас вода, а углеводороды. На Титане есть мощная атмосфера, где плавают тучи, из которых часто идут дожди. Выпавшая влага собирается в ручьи и реки, которые текут к озерам и морям.

Наличие на Титане озер и рек выявила пара исследовательских зондов Cassini-Huygens, прибывшая в систему Сатурна около 6 лет назад. Сначала космический аппарат Cassini, ощупывая спутник лучами своего радара SAR, обнаружил обширные гладкие области, которые могли быть образованы только жидкостью, собранной в озера. А потом и посадочный зонд Huygens, проткнув непрозрачный слой дымки, сфотографировал многочисленные русла рек, текущих в заливы обширных озер Титана.

На поверхности Huygens прожил недолго — он все же утонул в местной трясине. Однако Cassini продолжает свои витки вокруг Сатурна и за это время уже 60 с лишним раз подлетал к Титану. И каждый раз ученые узнавали что-нибудь новое. Например, спектроскопические наблюдения атмосферы спутника и данные, собранные во время посадки Huygens, позволили установить, из чего состоят озера Титана — большей частью из жидкого этана (около 75 %). Еще около 10 % приходится на метан и пропан, 3 % — на синильную кислоту и по 1 % — на бутан, бутилен и ацетилен.

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Космонавтам поможет «Кузнечик»

«Хватит летать на тряпках…»

Эту фразу произнес более полувека тому назад генеральный конструктор ракетных систем П. Королев, имея в виду спуск возвращаемых орбитальных аппаратов на парашютах. Он полагал, что пора переходить на плавную посадку с помощью реактивных двигателей, как это показано в фантастических фильмах. А как дела обстоят на практике?

Заменить парашютные системы пытались давно. Немецкие конструкторы как-то попробовали использовать для плавного спуска вертолетные лопасти. Однако в сложенном состоянии они занимают гораздо больше места, чем парашют в контейнере, а вот по надежности оставляют желать лучшего.

Пробовали космические конструкторы использовать для посадки и самолетные крылья. Начиная с 60-х годов ХХ века, в разных странах большой популярностью пользовались проекты космических самолетов. Сначала казалось — а что здесь сложного? Летают же самолеты на сверхзвуковых скоростях, благополучно взлетают и садятся. Причем экспериментальный гиперзвуковой самолет НАСА Х-15А сумел превысить скорость звука в 7 раз. Забираются современные самолеты на высоту выше 30 км. Казалось, еще немного — и такой летательный аппарат окажется на орбите.

В конце концов, конструкторы добились своего, создав космические самолеты Space Shuttle и «Буран». Однако наш «Буран» совершил всего один полет. Ныне списаны и шаттлы, так и не достигнув космических горизонтов. Одна из причин тому — дороговизна таких полетов. Чтобы взлететь, машина с массой под 100 т нуждается в помощи мощнейших стартовых ускорителей, и ракеты-носителя типа «Энергия». А для посадки пришлось строить посадочные полосы длиной до 5 км. Сейчас мало кто помнит, что, кроме полос на Байконуре и в подмосковном Жуковском, еще один запасной аэродром, так ни разу и не использованный, был построен в Крыму. А ведь каждое такое строительство стоило огромных денег.

Усилия же конструкторов, пытавшихся создать одноступенчатый космолет, способный базироваться на обычном аэродроме, будь то американский Venture Star или английский Skylon, не были доведены до стадии летных испытаний, как и немецкий «Зенгер» или французский «Гермес»… Причина все та же — громоздкость и малая надежность таких систем, а также дороговизна их эксплуатации. Да и двигатели, способные с одинаковой эффективностью работать в атмосфере и вне ее, все еще не покинули пределы конструкторских бюро и испытательных стендов.

Даже попытка наших конструкторов под руководством Г. Е. Лозино-Лозинского создать МАКС — многоразовую авиационно-космическую систему — так и не была доведена до конца. А ведь, кажется, придумано было неплохо. Космолет стартует «верхом» на тяжелом самолете-носителе, а на высоте 10. 12 километров отсоединяется от матки, включает собственные двигатели и выходит на орбиту. Посадку же он должен был совершать на обычный аэродром. Однако разработка МАКСа шла как-то ни шатко ни валко, а потом и вовсе остановилась.

Пришлось вернуться к традиционной схеме, а значит, все к тем же «тряпкам». Однако сейчас для нашей новой ракетно-космической системы МРКС, создаваемой в ГКНПЦ им. Хруничева, принята на вооружение самолетная схема спасения так называемых «боковушек» — ракетных блоков 1-й ступени. Им придают складные крылья, позаимствованные у предыдущего многоразового ускорителя «Байкал». Однако за последние 10 с лишним лет ни «Байкал», ни «Ангара», ни многоразовая ракетно-космическая система еще не доведены до завершения. Сложно, дорого и ненадежно все это получается. Может быть, поэтому многие с таким интересом встретили весть о проекте «Грассхоппер». Grasshopper — в переводе с английского «кузнечик» — ракета вертикального взлета и вертикальной посадки. Или, говоря иначе, суборбитальная многоразовая транспортная система, построенная с целью разработки и испытания технологий, необходимых для создания многоразовых ракетных систем.

О Grasshopper впервые публично было объявлено в третьем квартале 2011 года. А в сентябре 2012 года Grasshopper начал первые летные испытания. Сначала «Кузнечик» совершил всего лишь 3-секундный прыжок: едва оторвавшись от стартового стола на полигоне в Техасе, он тут же мягко опустился обратно. Затем последовал второй, 8-секундный прыжок в ноябре того же года, при этом «Кузнечик» поднялся на высоту около 5,4 м от земли. Третий полет был выполнен в декабре 2012 года с результатом 29 с и высотой 40 м. Сейчас программа летных испытаний продолжается.

Элон Маск, генеральный директор компании SpaceX, которая занимается этим проектом, объявил, что в настоящее время обсуждают второе поколение системы Grasshopper, которая должна иметь облегченные опорные ноги, складывающиеся по бокам ракеты, и другой двигатель, почти на 50 % мощнее.

«Кузнечик» на стартовом столе

Элон Маск, генеральный директор компании SpaceX, занимающийся проектом

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: