В Бабич - Авиация в локальных войнах

- Название:Авиация в локальных войнах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1988

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Бабич - Авиация в локальных войнах краткое содержание

Материал изложен в популярной форме.

Книга рассчитана на командный, летный и инженерно-технический состав ВВС, а также на преподавателей, слушателей и курсантов военно-учебных заведений.

Авиация в локальных войнах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

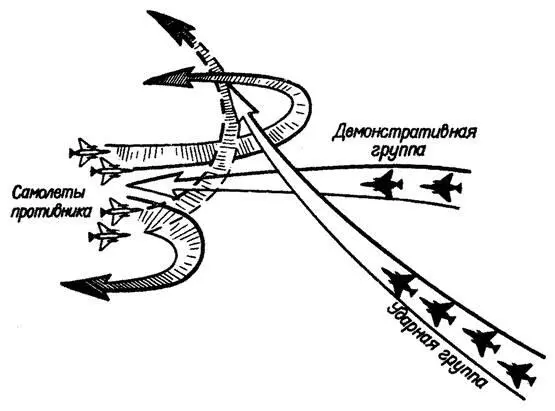

Расчленение боевого порядка противника вклиниванием в него на встречных курсах и с большой скоростью (рис. 8) достигалось для того, чтобы ударная группа могла атаковать оторвавшихся от строя одиночек. Обычно оставшиеся без поддержки летчики не предпринимали активных действий и пытались быстрее отыскать своих, забывая о защите.

Увлечение противника в район расположения ударной группы называлось «провоцированием на преследование». В процессе преследования противник следил только за маневрами демонстративной группы, рассчитывая атаковать ее превосходящими силами. Однако с определенного, намеченного планом боя рубежа в бой вступала ударная группа. Обычно она наносила атаку снизу, из-за пределов зоны контроля радиолокаторов противника.

Иногда после ложного лобового сближения демонстративная группа размыкалась для разъединения боевого порядка противника, который вынужден был распылять силы для боя с двумя демонстративными группами. Ударная группа в этом случае наращивала усилия одной из них, создавая численный перевес и вступая в бой в самый благоприятный для нанесения ракетной атаки момент. Если мощности удара не хватало, усилия атакующих наращивала группа резерва, находившаяся или в общем боевом порядке, или в зоне патрулирования за пределами досягаемости средств ПВО противника. Поддержка чаще всего требовалась при срыве внезапной атаки и завязке маневренного боя, где шансы сторон выравнивались.

Таким образом, отмечают зарубежные обозреватели, способы атак, применявшиеся сверхзвуковыми истребителями, определялись во многом попытками приспособить самолеты и оружие, предназначавшиеся для перехвата, к ведению группового маневренного боя. Ограничения, имевшиеся у ракет «воздух — воздух» по дальности пуска и перегрузке, заставили тщательно готовить атаку и пересмотреть соотношение вспомогательных и ударных сил в бою не в пользу последних.

Ударная группа уже не стремилась иметь превышение перед боем с основной группой истребителей противника, а, наоборот, занимала нижний эшелон в боевом порядке, скрываясь под зоной наблюдения радиолокаторов противника. В соответствии с требованиями внезапности атака наносилась в большинстве случаев не сверху, а снизу, из сектора, хуже всего просматриваемого противником. Тяговооруженности у истребителей хватало для того, чтобы не терять скорости в процессе атаки с набором высоты.

Не обязательным стало выделение в ударную группу большей части сил эскадрильи. Мощность оружия настолько возросла, что стали больше думать о точности атаки, чем о сосредоточении огня на ее направлении (что было обязательным для истребителей с пушечным вооружением). Силы на удар, его обеспечение и поддержку делились примерно поровну.

Для успешного завершения третьего, в большинстве случаев решающего этапа воздушного боя между сверхзвуковыми истребителями требовалась тщательная подготовка летного состава на земле. Почти обязательными считались розыгрыш различных вариантов группового боя, определение посильных задач группам различного тактического назначения, порядка взаимодействия, установление рубежей ввода в бой и направления атак.

После изучения опыта, полученного во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, зарубежные специалисты пришли к выводу, что большие скорости и высоты полета не являются важнейшими показателями совершенства истребителя. Их особое внимание привлекло то обстоятельство, что диапазон высот, в котором велись воздушные бои, не возрос, а уменьшился. Если в Корее истребители в ходе боев «захватывали» стратосферу, то во Вьетнаме потолок их боевого применения не превышал 9000 м. Это объяснялось отчасти характером боевых задач, выполнявшихся ударными силами тактической авиации. Бомбардировщики действовали преимущественно на малых высотах, опасаясь захода в зону поражения зенитных ракетных комплексов. Вслед за ними были увлечены вниз группы прикрытия. Завязка маневренных боев происходила в диапазоне высот 1500–4500 м.

Практикой было установлено, что в условиях изменения контрастности окружающего фона летчик может наблюдать маневрирующую цель на расстоянии не более 3600 м. Таким образом, визуальную связь между противниками обеспечивал радиус разворота, равный примерно 1800 м. На высоте более 9000 м установившийся разворот с таким радиусом без потери высоты и скорости был уже невозможен. Использование предельных маневров требовало участков разгона, на которых противник выходил из поля зрения летчика. Бой прекращался.

Диапазон скоростей, в котором велись воздушные бои, был небольшим. Несмотря на то что противники имели самолеты, способные летать со скоростью, превышающей М=2, наиболее часто бои велись на скоростях, соответствующих числам М от 0,5 до 0,9. Это объяснялось небольшой высотой в начале боя (2500–4600 м), на которой скорость ограничена прочностью конструкции самолета. Но существовала и другая причина.

Исследования показали, что максимальная угловая скорость установившегося разворота достигается в диапазоне чисел М = 0,8±0,1 (для всех типов истребителей). Исключение составляет форсированный разворот с потерей скорости, но число таких разворотов в бою ограничивается вследствие быстрой потери энергии. При числах М>1 выигрыша в маневренности добиться нельзя. Все попытки летчика быстрее развернуться на противника или от него выводили самолет в диапазон околозвуковых скоростей.

Подавляющее большинство воздушных боев было групповым: их начинали истребители в составе от пары до трех звеньев. Одиночки поднимались только для перехвата бомбардировщиков ночью и беспилотных разведчиков противника — днем.

Наблюдалась общая тенденция к уменьшению скорости и высоты полета в ходе маневренного боя в связи с расходом энергии и невосполнением ее после выполнения некоординированных (форсированных) разворотов.

Продолжительность боя, распадавшегося на отдельные очаги после начала энергичного маневрирования, с учетом возможного наращивания усилий составляла 2–6 мин. Окончание боя чаще всего связывалось с поражением противника, нарушением взаимодействия в группе, разрывом контакта с целью и нехваткой топлива.

Дальность и ракурс применения оружия характеризовались малыми величинами, то есть бои велись на коротких дистанциях, ограниченных визуальными связями между противниками, а поражение цели было возможно в основном только при атаке с задней полусферы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: