Михаил Барятинский - Славянская броня Гитлера

- Название:Славянская броня Гитлера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Яуза», «Коллекция», «Эксмо»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-38170-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Барятинский - Славянская броня Гитлера краткое содержание

Дальше — больше. Начиная с 1942 года цеха чешских заводов покинули около 2000 противотанковых САУ «Мардер» и самоходных гаубиц «Бизон», а с весны 44-го чешская промышленность снабжала Вермахт на редкость удачными истребителями танков Jagd Pz.38 (t) «Hetzer», представлявшими серьезную опасность не только для «тридцатьчетверок», но даже для грозных ИСов. Всего за год чешские заводы произвели более 2800 «хетцеров» — больше, чем всех других истребителей танков Вермахта вместе взятых, — а общий вклад «братьев-славян» в вооружение гитлеровцев невозможно переоценить.

Новая книга ведущего отечественного специалиста — лучшее на сегодняшний день исследование истории и боевого применения всех типов чешской бронетехники, участвовавшей в войне против России.

Славянская броня Гитлера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После окончания Второй мировой войны чехословацкие военные организовали сбор и инвентаризацию всей трофейной боевой техники Вермахта, обнаруженной на базах, железнодорожных станциях, в городах и поселках и просто в поле. К середине 1947 года таким образом было зарегистрировано более 3000 единиц бронетанковой техники. Большая часть ее восстановлению не подлежала и была отправлена на переплавку. Однако довольно значительное количество боевых машин различных типов после ремонта поступило на вооружение чехословацкой армии, среди них — 16 самоходок Sd.Kfz.139 и 32 Sd.Kfz.138. Получив обозначение ST-II, они вошли в состав 1-го танкового батальона, дислоцировавшегося в Праге. На вооружение этой части еше в 1945 году со складов завода ВММ поступили три «мардера» Ausf.Н и шесть Ausf.М. Следует отметить, что в 1947 году две машины поступили в Военный технический институт, где на их базе пытались создать новую 75-мм самоходную пушку vz.70N. В 1948 году, когда все САУ «Мардер» в чехословацкой армии были списаны и пошли на переплавку, эти две самоходки передали в военную академию для подготовки водителей. В октябре 1950 года после разоружения их передали гражданской фирме Energostav, которая использовала бывшие истребители танков в качестве тягачей при монтаже опор линий электропередач.

Marder III Ausf.М на позиции между деревенских домов. Восточный фронт, зима 1944 года.

Вне зависимости от модификации все САУ семейства «Мардер» объединяет общий подход к задаче при их создании. Здесь можно выделить две характерные особенности: с одной стороны — стремление обеспечить высокую мобильность полевой артсистемы, с другой — использовать для этой цели шасси устаревшего танка. В обоих случаях прослеживается ярко выраженное желание обойтись минимальными переделками. И действительно, за исключением щита, пушки практически не переделывались, от них заимствовалась в сборе вся вращающаяся часть, а роль нижнего станка и лафета играл корпус танка. Изменения последнего сводились, главным образом, к снятию башни вместе с подбашенным листом корпуса. Установка легкой полуоткрытой рубки также не требовала серьезных изменений в конструкции шасси. Ее детали просто приваривались, приклепывались или привинчивались болтами к корпусу танка. В итоге получалась недорогая и достаточно простая боевая машина, масса которой была близка к массе базового танка, а значит, ходовая часть и силовая установка заметных дополнительных нагрузок не испытывали.

Истребитель танков Marder III Ausf.M на улице русского города. Восточный фронт, весна 1944 года.

Несколько особняком в ряду «мардеров» стоят машины последней модификации Ausf.М. Ее разработку начали тогда, когда острота проблемы была в основном снята и появились время и возможности для устранения недостатков предыдущих моделей. Совершенно очевидно, что компоновку первых «мардеров» не назовешь слишком удачной. Сместив боевое отделение в корму, немцы получили вариант в наибольшей степени подходящий для легкой полуоткрытой самоходки. Причем не только для истребителя танков. Это шасси с успехом использовалось при создании легкой самоходной пехотной гаубицы Grille и зенитной самоходной установки, для которых подходило даже в большей степени. На завершающем этапе войны существенно возросли огневая мощь и броневая защита танков, поэтому «мардерам» все труднее становилось решать противотанковые задачи. Для этой цели, причем главным образом в составе пехотных, а не танковых соединений, потребовалась совсем иная боевая машина, которой и стала легкая противотанковая САУ «Хетцер».

Bison

Еще одной боевой машиной, созданной на шасси танка Pz.38 (t) стало 150-мм самоходное тяжелое пехотное орудие. Решение о его разработке было принято на совещании в Берлине 6 марта 1942 года.

Надо сказать, что попытки создания подобной САУ предпринимались и ранее. Так, 29 января 1940 года командованию Вермахта был продемонстрирован прототип САУ на шасси легкого танка Pz.I, после чего последовал заказ на 38 машин.

150-мм тяжелое пехотное орудие sIG 33 (sIG — schwere Infanterie Geschutz) с длиной ствола 11,4 калибра, разработанное фирмой Krupp в 1927 году, устанавливалось на крыше корпуса Pz.I вместе с лафетом и колесами. Для защиты орудия и расчета с трех сторон была сооружена громоздкая рубка, сваренная из 10-мм бронелистов. При этом высота машины превысила 3 м, а масса возросла до 8,5 т, поскольку само орудие в боеготовом состоянии весило 1750 кг. И то и другое самым негативным образом сказалось на проходимости. Кроме того, высокая и узкая САУ имела большую склонность к опрокидыванию. Тем не менее, эту машину неплохо встретили в войсках. Дело в том, что sIG 33 состояло на вооружении рот пехотных орудий в пехотных, моторизованных и танковых дивизиях Вермахта с 1933 года и было хорошо знакомо немецким артиллеристам. Но в буксируемом варианте орудие было тяжеловато, и поэтому солдаты не могли не приветствовать появление его самоходной версии.

Самоходное тяжелое пехотное орудие Sd.Kfz.138/1 Ausf.H Bison.

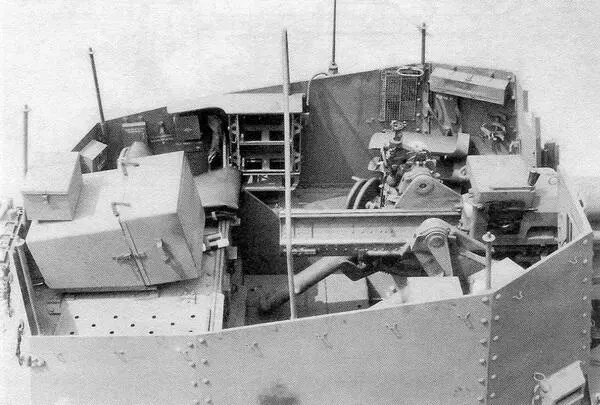

Интерьер боевого отделения САУ Bison.

В феврале 1941 года завод FAMO изготовил прототип САУ, вооруженной 150-мм тяжелым пехотным орудием, использовав для этого шасси танка Pz.II. Конструкция машины была значительно более удачной, но таких самоходок сделали еще меньше — всего 12 единиц.

К созданию аналогичной САУ на базе танка Pz.38 (t) фирма Alkett приступила в марте 1942 года, тогда же изготовили и прототип.

Передняя и верхняя части корпуса танка подверглись существенной переделке. Для установки качающейся части и верхнего станка тяжелого пехотного орудия sIG 33 была сооружена открытая сверху клепаная бронированная рубка, занимавшая около 2/3 длины корпуса танка. Ее лобовой лист толщиной 25 мм, располагавшийся под углом 17° к вертикали, одновременно выполнял роль орудийного щита. Шаровая установка курсового пулемета MG 37 (t) была ликвидирована. Для самообороны предназначался пулемет MG 34, перевозившийся в боевом отделении. Смотровой лючок механика-водителя остался на своем месте, а второй прибор наблюдения располагался в правом переднем бортовом листе рубки. Два кормовых листа рубки — правый и левый — выполнялись откидными на петлях и служили для посадки экипажа из 4 человек. В боевом отделении перевозился боекомплект — 16 выстрелов раздельного заряжания. Здесь же размешался перископический прицел Rblf.36 и радиостанция Fu.Spr.16. Боевая масса САУ составляла 10,8 т. Двигатель, трансмиссия и ходовая часть остались такими же, как у танка Pz.38 (t).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: