Техника и вооружение 2002 10

- Название:Техника и вооружение 2002 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2002 10 краткое содержание

Техника и вооружение 2002 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако указанный недостаток снимался в случае применения раскрываемых в полете стабилизаторов, до пуска не выступающих за диаметр снаряда. Создание таких стабилизаторов, также как изготовление корпусов ракетных двигателей большого удлинения представляло собой достаточно сложную конструкторскую и технологическую задачу.

В дальнейшем работы по совершенствованию реактивных систем залпового огня проводились другой организацией — расположенным в Туле НИИ-147 (ныне — НПО «Сплав «), возглавляемым А.Н. Ганичевым.

С 1959 г. по 1962 г. ими была разработана исключительно удачная 122-мм система «Град». К тому времени НИИ-147 отработал технологию изготовления гильз снарядов для ствольной артиллерии раскаткой стальных труб с обеспечением высокой прочности при стабильности толщины стенки трубы по окружности. Ганичев применил эту технологию для изготовления корпусов реактивных снарядов и трубчатых направляющих для их пуска. В реактивном снаряде «Град» впервые на отечественных реактивных снарядах систем залпового огня было применено раскрываемое при старте оперение из четырех изогнутых лопастей, в сложенном положении плотно прилегающих к цилиндрической поверхности хвостового отсека. Используя аэродинамическую стабилизацию, А.Н. Ганичев получил очень компактную ракету, в достартовой конфигурации хорошо вписывающуюся в трубчатую направляющую со спиральным желобом, обеспечивающим первоначальную закрутку ракеты.

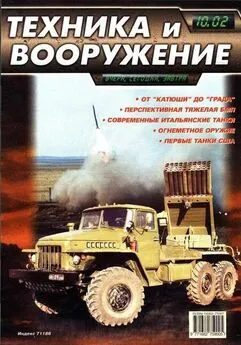

Реактивный снаряд 9М22 имел одношашечный толстосводный пороховой заряд. На пусковой установке БМ-21, размещенной на шасси автомобиля Урал-375, удалось скомпоновать 40 направляющих. В ходе испытаний была определена точность стрельбы, не уступающая турбореактивным снарядам. На базе дивизионного комплекса «Град» и его вариантов была создана система реактивного вооружения Сухопутных и Воздушно-десантных войск, сменившая послевоенные разработки НИИ-1 и КБ-2.

Таким образом, системы залпового огня на базе МД-20, М-24 и М-140Ф состояли в производстве всего около десятилетия. Разумеется, это краткий срок по сравнению с сорокалетней эпопеей производства, эксплуатации, боевого применения и модернизации систем семейства «Град».

Из рассмотренных первых послевоенных систем наименьшие перспективы совершенствования имела МД-20 — на боевой машине размещалось всего четыре реактивных снаряда. С разработкой МД- 24Ф к ним перешло решение боевых задач, ранее предусматривавшихся для МД-20; Впрочем, и турбореактивные снаряды с появлением системы «Град» были вытеснены ею практически без сужения боевых возможностей войск. Формально «Град» как дивизионная система шел на смену М- 140Ф. Однако за счет увеличенного расхода снарядов он мог решать и большинство задач, стоявших перед М- 24, а превосходство по дальности и преимущества унификации определили постепенный отказ от систем с турбореактивными снарядами.

При этом в более выгодном положении оказались системы на базе М -140Ф, обладавшие существенно меньшей массой и длиной в сравнении с реактивным снарядом системы «Град», и за счет этого оказавшиеся предпочтительными для решения ряда задач.

Головные организации по разработке реактивных снарядов в 1920–1950 годы

Тем не менее, все системы залпового огня первого послевоенного поколения несколько десятилетий состояли на вооружении Советской Армии и Военно- морского флота, вооруженных сил ряда других стран, неоднократно применялись в локальных войнах. Свидетельством высокой боевой ценности этих систем может служить следующий эпизод. Одна из этих систем, захваченная в 1967 г. израильскими войсками, была модернизирована в направлении повышения точности стрельбы. Помимо достижения более высокой культуры производства израильтяне смогли повысить точность, уменьшив разбросы внутрибаллистических характеристик в соответствии с более узким температурным диапазоном условий возможного для их армии боевого применения.

Помимо Израиля, производство реактивных снарядов первого поколения осуществлялось в Китае и ряде других стран.

Создатели этих систем, с начала пятидесятых годов объединенные в коллектив НИИ-1 (в настоящее время — ФГУП «Московский институт теплотехники»), постепенно отошли от разработки небольших неуправляемых ракет для систем залпового огня и с конца 1950-х гг. сосредоточили все силы на решении качественно более сложных задач — создании управляемых ракет на твердом топливе оперативно-тактического, а затем стратегического и космического назначения.

РСЗО "Ураган"

РСЗО "Смерч"

Стрельба РСЗО "Смерч"

Михаил Никольский

Современные итальянские танки

В конце 70-х годов танкостроители европейских стран увлеклись идеей постройки относительно недорогих танков, предназначенных для экспорта в третьи страны, главным образом, в государства Ближнего и Среднего Востока. Во Франции таким танком стал АМХ-32, в Англии — «Вэлиэнт», а в Италии — OF-40.

Проектно-исследовательские работы по созданию танка OF-40 фирмами ОТО Мелара и ФИАТ начались в 1977 г. (OF-40: О — начальная буква названия фирмы ОТО Мелара, F — ФИАТ, 40 — примерная масса танка в тоннах). Первый прототип был готов уже в 1980 г. Фирма ОТО Мелара уже имела опыт производства современных основных боевых танков — на ее заводах изготавливали по лицензии для вооруженных сил Италии западногерманские танки «Леопард-1». Кроме того, совместно с немецкими танкостроителями разрабатывался танк «Лайон» — вариант «Леопарда-1», предназначенный для экспортных поставок в страны третьего мира. В конструкции танка OF-40 широко применяются узлы, агрегаты и системы немецкой машины.

OF-40 стал первым танком, спроектированным в Италии после окончания Второй мировой войны. Руководство фирмы ОТО Мелара полагало, что заказы на современный, но в то же время недорогой танк позволят загрузить завод в Специи после окончания производства «Леопардов». Потребность рынка в таких танках, по мнению руководства фирмы, оценивалась в 500 машин. Данный прогноз оказался в корне неверным. Большинство платежеспособных государств третьего мира исповедовало принцип «лучше меньше, да лучше», сделав ставку на действительно современные основные танки, а страны неплатежеспособные довольствовались подержанными машинами, начиная от Т- 34 и заканчивая М 48. Из трех европейских «экспортных» танков только англичанам и итальянцам удалось «пристроить» незначительное число машин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: