Техника и вооружение 2000 05-06

- Название:Техника и вооружение 2000 05-06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2000 05-06 краткое содержание

Номер полностью посвящен отечественному атомному подводному флоту.

Техника и вооружение 2000 05-06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обладая максимальной скоростью хода, сопоставимой со скоростью противолодочных и универсальных торпед «потенциальных противников», АПЛ проекта 705 и 705К, благодаря особенностям своей энергетической установки (не требовался специальный переход на повышенные параметры ГЭУ при увеличении скорости, как это было на лодках с водоводяными реакторами), могли развить полный ход в течение минуты, имея почти «самолетные» разгонные характеристики. Большая скорость позволяла быстро зайти в «теневой» сектор любого надводного или подводного корабля, даже если предварительно «Алфа» и была обнаружена гидроакустиками противника.

По воспоминаниям контр-адмирала А.С. Богатыврева, в прошлом – командира К-123 (пр.705К), лодка могла развернуться практически «на пятачке», что было особенно важно при активном слежении своей и «неприятельской» лодок друг за другом. «Альфа» не позволяла другим лодкам зайти себе в кормовые курсовые углы (т. е. в зону гидроакустической тени), особо благоприятные для осуществления скрытного слежения и нанесения внезапного торпедного удара.

Высокие скоростные и маневренные характеристики АПЛ пр. 705 позволили отработать эффективные маневры уклонения от выпущенных торпед противника с последующей контратакой. В частности, лодка могла на максимальной скорости хода осуществить циркуляцию на 180° и уже через 42 секунды двигаться в обратном направлении. По словам командиров АПЛ проекта 705 А.У. Аббасова и А.Ф. Загрядского, подобный маневр позволял при постепенном наборе скорости до полной и одновременном выполнении циркуляции с изменением глубины погружения заставлять следящего за ними в режиме шумопеленгания противника терять цель, а советской АПЛ – «по истребительному» заходить ему «в хвост».

Обводы корпуса лодок обеспечивали минимальное отражение гидроакустических сигналов, что затрудняло атаку «Альфы» кораблями противника, использующими ГАС в активном режиме.

Однако в ходе эксплуатации лодок 705-го проекта проявились и существенные недостатки, препятствующие их эффективному использованию. В частности, возникли серьезные трудности с обеспечением базирования (из-за необходимости постоянного поддержания первого контура реактора в горячем состоянии). Были необходимы регулярные специальные операции по предотвращению окисления сплава-теплоносителя, постоянный контроль за его состоянием и периодическая регенерация (удаление окислов). Оказались неразрешимыми и многие эксплуатационные вопросы. В частности, так и не удалось реализовать на практике идею создания двух экипажей АПЛ – «морского» и «берегового», обеспечивающего эксплуатацию и обслуживание АПЛ при нахождении ее на базе. В результате карьера «Альф», несмотря на их уникальные достоинства, оказалась относительно непродолжительной. Ее «закату» способствовала и пресловутая перестройка, в результате которой вооруженные силы начали быстро лишаться финансирования.

К-123 вошла в историю одним из самых продолжительных в истории отечественного подводного флота капитальным ремонтом, продолжавшимся более девяти лет – с июня 1983 по август 1992 г. В июле 1997 г. этот корабль был исключен из состава флота. Остальные «Альфы» были исключены из состава ВМФ значительно раньше – в 1990 году.

Следует особо отметить, что за 20 лет своей эксплуатации на кораблях этого проекта в борьбе за живучесть не был потерян ни один человек.

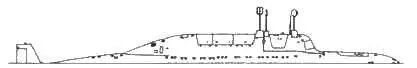

АПЛ проекта 705А с ПКР "Аметист»

В 1962 году на базе проекта 705 скоростной торпедной подводной лодки с реактором на жидкометаллическом теплоносителе в СКБ-143 был выполнен предэскизный проект 705А лодки, оснащенной противокорабельным комплексом с подводным стартом «Аметист».

Шесть наклонных контейнеров с крылатыми ракетами предполагалось разместить в развитом ограждении рубки «лимузинной» формы и в верхней части дополнительного отсека, «врезанного» в прочный корпус лодки перед реакторным отсеком. Остальные элементы конструкции и вооружения проекта 705А практически полностью повторяли соответствующие элементы проекта 705. Однако параллельно с вариантом, имеющим корпус из титанового сплава, прорабатывался вариант и с прочным корпусом из стали, имеющий значительно большее водоизмещение (нормальное – 4085 м 3 ).

Двухкорпусная лодка, выполненная из титановых сплавов, должна была иметь главную энергетическую установку мощностью 40.000 л. с. с одним жидкометаллическим реактором. Была предусмотрена всплывающая спасательная камера, способная вместить весь экипаж корабля (аналогично пр. 705). Торпедное вооружение должно было состоять из шести 533-мм торпедных аппаратов с боезапасом 18 торпед.

Длина наибольшая 81,0 м

Ширина наибольшая 8,0 м

Водоизмещение нормальное 2385 м 3

Предельная глубина погружения 400 м

Полная скорость подводного хода 37,0 уз.

Надводная скорость 8.0-10,0 уз.

Автономность 50 сут.

Экипаж 24 чел.

Однако работы по созданию лодки проекта 705А не получили практической реализации (сказалось затягивание работ по созданию ее прототипа – торпедной лодке 705-го проекта). Дальнейшим продолжением этого направления стал проект 686.

В СКБ-143 были подготовлены инициативные предложения по проекту 705Д, в котором реактор на ЖМТ предполагалось заменить на водоводяной реактор. Однако эти предложения не получили поддержки.

В технической справке ФЭИ по анализу опыта эксплуатации ядерных энергетических установок с ЖМТ, подготовленной в 1998 году, говорится, что в настоящее время подобные установки могут и должны рассматриваться на конкурсной основе вместе с водоводяными паропроизводящими установками для использования в проектах АПЛ ближайшей и более отдаленной перспективы.

АПЛ проекта 945

Параллельно с работами по проектированию многоцелевых атомных подводных лодок второго поколения, в ведущих конструкторских бюро страны, отраслевых и флотских научных центрах, велись поисковые работы по АПЛ третьего поколения. В частности, Горьковское (ныне нижегородское) ЦКБ-112 «Лазурит» в начале 60-х годов разработало предэскизный проект под номером 673 – многоцелевую атомную подводную лодку, в конструкции которой было заложено много передовых решений-полуторакорпусная схема, обводы, оптимальные с точки зрения гидродинамики (без ограждения рубки), одновальная энергетическая установка с одним реактором и т. п. В дальнейшем работы по новым многоцелевым АПЛ в Горьком были продолжены. Одна из таких проработок и была в 1971 году положена в основу проекта первого советского атомохода 3-го поколения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: