Техника и вооружение 2000 05-06

- Название:Техника и вооружение 2000 05-06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2000 05-06 краткое содержание

Номер полностью посвящен отечественному атомному подводному флоту.

Техника и вооружение 2000 05-06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако эффективность противокорабельного ракетного комплекса большой дальности в значительной степени определялась возможностями средств разведки и целеуказания. Система «Успех», основу которой составлял самолет Ту-95, уже не обладала необходимой боевой устойчивостью.

В начале 60-х годов перед отраслевой наукой и промышленностью была поставлена задача создания первой в мире космической всепогодной системы наблюдения за надводными целями на всей акватории мирового океана и выдачи целеуказания с передачей данных непосредственно на носители оружия или наземные (корабельные) командные пункты. Первое правительственное постановление о развертывании опытно-конструкторских работ по созданию системы морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) вышло в марте 1961 г. К этой широкомасштабной работе были привлечены крупнейшие научные центры и конструкторские коллективы страны, в частности, Физико-энергетический институт и Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова. Теоретические основы построения системы, параметры орбит и взаимное расположение космических аппаратов были выработаны при непосредственном участии академика М.В. Келдыша.

Головной организацией, отвечающей за создание МКРЦ, было первоначально определено ОКБ-52 (позже – НПО «Машиностроение»), возглавляемое генеральным конструктором В.Н. Челомеем. За разработку уникальной (до сих пор не имеющей мировых аналогов) ядерной бортовой энергетической установки для ИСЗ, входящих в состав системы, отвечал коллектив ОКБ-670 (НПО «Красная Звезда») Минсредмаша.

Однако НПО «Машиностроение» не обладало необходимыми производственными мощностями, обеспечивающими выпуск серии космических аппаратов для ВМФ. В результате в мае 1969 г. к программе было решено подключить ленинградские КБ и завод «Арсенал» им. М.В. Фрунзе, ставшие головными в реализации программы «морских» спутников.

Система МКРЦ «Легенда» включала два типа космических аппаратов: спутник с бортовой радиолокационной станцией и ядерной энергетической установкой, а также спутник с космической станцией радиотехнической разведки, оснащенный солнечной энергетической установкой.

Уже в начале 1970 года завод «Арсенал» приступил к производству опытных образцов космических аппаратов. Летно-конструкторские испытания КА радиолокационной разведки начались в 1973 году, а спутника радиотехнической разведки – годом позже. КА радиолокационной разведки был принят на вооружение в 1975 году, а комплекс в полном составе (с КА радиотехнической разведки) в 1978 году.

В 1979-1989 гг. был выполнен ряд этапов модернизации космических аппаратов морской разведки, обеспечивших существенное повышение всех параметров космических комплексов (улучшение характеристик обнаружения и распознавания, увеличение полосы одновременного обзора и т. п.). Ресурс полетного функционирования КА был повышен в 5-10 раз, что, в свою очередь, позволило существенно уменьшить годовой наряд космических аппаратов до уровня, сбалансированного с производственными возможностями предприятий-изготовителей.

Высокая эффективность системы МКРЦ была подтверждена на практике в 1982 году, во время англо-аргентинского конфликта вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов. Система позволила полностью отслеживать и прогнозировать тактическую обстановку. В частности, при ее помощи Главным штабом ВМФ был точно спрогнозирован момент высадки на острова английского десанта.

Космический комплекс радиотехнической разведки обеспечивает обнаружение и пеленгацию объектов, излучающих электромагнитные сигналы. Космический аппарат имеет высокоточную трехосную систему ориентации и стабилизации в пространстве. В качестве источника питания используется солнечная энергоустановка в сочетании с буферными химическими батареями. Многофункциональная жидкостная ракетная установка обеспечивает стабилизацию космического аппарата, коррекцию высоты его орбиты, выдачу доразгонного импульса при выведении КА на орбиту.

Для вывода КА используется ракета-носитель «Циклон-2» (созданная в Днепропетровском КБ «Южное» под руководством М.К. Янгеля). Масса космического аппарата – 3300 кг, высота рабочей орбиты – 420 км, наклонение орбиты – 65°.

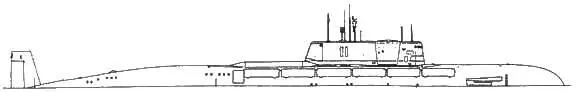

ПЛАРК проекта 949

Космический комплекс 17К114 предназначен для ведения морской космической разведки и целеуказания. В его состав входит КА 17Ф16, оснащенный радиолокатором двухстороннего бокового обзора, обеспечивающим всепогодное и всесуточное обнаружение надводных целей. В качестве бортового источника питания использована ядерная энергетическая установка, которая после завершения аппаратом активного функционирования отделяется и переводится на более высокую орбиту «активного высвечивания».

Многофункциональная жидкостная ракетная установка служит для стабилизации КА, коррекции высоты его орбиты, а также выдачи доразгонного импульса при выведении космического аппарата на орбиту.

Масса спутника радиолокационной разведки – 4300 кг, высота рабочей орбиты – 280 км, наклонение орбиты – 65°. Для вывода КА 17Ф16 также используется ракета-носитель «Циклон-2».

Кроме космической составляющей, в состав МКРЦ вошли корабельные пункты приема информации непосредственно с космических аппаратов, обеспечивающие ее обработку и выдачу целеуказания на использование ракетного оружия (разработчик – киевское НПО «Квант», главный конструктор Т.Е. Стефанович).

В ноябре 1975 г. начались испытания ракетного комплекса «Гранит», завершившиеся в августе 1983 г. Однако еще до их окончания, в апреле 1980 г., в состав Северного флота вошел головной подводный крейсер К-525 (первый командир капитан 1 ранга А. Паук, впоследствии контр-адмирал; проводил швартовые и ходовые испытания и выводил с завода капитан 1 ранга А. Плюшкин). В общей сложности предполагалось построить 20 ПЛРК данного типа.

После первых двух кораблей, построенных по проекту 949, началось строительство подводных крейсеров по усовершенствованному проекту 949А (шифр «Антей»), В результате модернизации лодка получила дополнительный отсек, позволивший улучшить внутреннюю компоновку средств вооружения и бортового оборудования. В результате несколько выросло водоизмещение корабля, в то же время удалось уменьшить уровень демаскирующих полей и установить усовершенствованное оборудование.

По оценкам ряда отечественных специалистов, по критерию «эффективность-стоимость» ПЛАРК 949-го проекта является наиболее предпочтительным средством борьбы с авианосцами противника. По состоянию на середину 80-х годов стоимость одной лодки пр.949А составляла 226 млн. рублей, что по номиналу равнялось лишь 10% стоимости многоцелевого авианосца «Рузвельт» (2,3 млрд. долл. без учета стоимости его авиационного крыла). В то же время, по расчетам экспертов ВМФ и промышленности, один подводный атомоход мог с высокой вероятностью вывести из строя авианосец и ряд кораблей его охранения. Однако другие достаточно авторитетные специалисты подвергали сомнению эти оценки, считая, что относительная эффективность ПЛАРК завышена. Следовало учитывать и тот факт, что авианосец являлся универсальным боевым средством, способным решать предельно широкий круг задач, тогда как подводные лодки являлись кораблями значительно более узкой специализации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: