Техника и вооружение 2000 05-06

- Название:Техника и вооружение 2000 05-06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2000 05-06 краткое содержание

Номер полностью посвящен отечественному атомному подводному флоту.

Техника и вооружение 2000 05-06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Служба пяти ПЛАРБ проекта 658М в составе Северного флота продолжалась до 1988-1991 гг. К-16, К-33, К- 40 и К-149 списали в 1988-1990 гг. и они находились в отстое в Гремихе и Оленьей губе. Головная лодка проекта К-19 («Хиросима») спустила военно-морской флаг последней, в 1991 году. До конца 90-х годов атомоходы находились в отстое в акватории СРЗ- 10 (Полярный).

Параллельно с разработкой ПЛАРБ проекта 658 в СКБ-143 (ныне МБМ «Малахит») в СССР развернулись работы по созданию другого атомного ракетоносца первого поколения проекта 639. Главным конструктором ПЛАРБ был назначен В.П.Фуников.

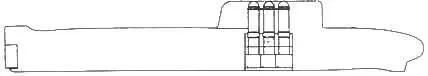

Размещение ракетного комплекса Д-3 на ПЛАРБ проекта 639

Основным вооружением подводной лодки должен был стать ракетный комплекс Д-3 с тремя жидкостными ракетами Р-15, разрабатываемыми под руководством М.К.Янгеля. БР с дальностью 1000 км, в отличие от Р- 13, должна была стартовать непосредственно из шахты, без выдвижения ее над крышей ограждения рубки (при этом лодка должна была находиться в надводном или позиционном положении). Ракеты, как и на пр.658, размещались в рубке, имевшей весьма внушительные размеры. Длина ракетной шахты составляла 17 м, ее диаметр – 3 м.

Двухкорпусную подводную лодку проекта 639 (6000 т) следовало отнести ко 2-му поколению атомоходов. При ее создании был глубоко проработан вопрос перехода силовой энергосети АПЛ на переменный трехфазный ток. Был обоснован и переход на значительно больший диаметр прочного корпуса, начаты работы по высокопрочной стали марки АК-29, повышены параметры воздуха высокого давления и т.п. «Албакоровская» форма носовой оконечности свидетельствовала о том, что пуск ракет из позиционного положения рассматривался, скорее всего, как основной.

Лодка имела 2-х реакторную главную энергетическую установку и два гребных винта.

В носовой части корпуса размещалось четыре 533-мм и два 406-мм торпедных аппарата. Еще два 406-мм торпедных аппарата располагались в корме.

Эскизный проект ПЛАБ был закончен в ноябре 1957 г., однако в декабре 1958 г. на стадии технического проектирования работы над атомной подводной лодкой пр.639 были прекращены. Сказались сложность размещения столь крупногабаритных ракет на борту подводной лодки, явное отставание нового ракетного комплекса от своего американского аналога по боевым возможностям, а также большая загруженность КБ «Южное» более приоритетной тематикой по созданию стратегических ракет наземного базирования.

Технический задел, полученный при создании ПЛАРБ 639-го проекта, был использован при работах над другими АПЛ второго поколения, в частности, по проекту 671.

РПКСН проекта 667А

1 апреля 1967 г. ВМС США пополнились ПЛАРБ SSBN-659 «Вилл Роджерс» – последней, 31-й по счету, подводной лодкой типа «Лафайетт», оснащенной 16 ракетами «Поларис»А-3. Таким образом, вместе с кораблями типа «Джордж Вашингтон» и «Этан Аллен», численность американского подводного ракетоносного флота достигла 41 ПЛАРБ с 656 баллистическими ракетами «Поларис»А-2 и А- 3 на борту. Завершилась одна из крупнейших программ в истории мирового

военного кораблестроения. В ходе ее реализации в течение 10 лет была создана морская составляющая стратегической триады Соединенных Штатов, ставшая в дальнейшем основой ядерного могущества этой страны. Советский Союз, подчиняясь жесткой логике гонки вооружений, не мог допустить одностороннего усиления своего основного геополитического соперника. Потребовалось резкое качественное и количественное наращивание боевого потенциала стратегического ракетоносного подводного флота. Было очевидно, что приемлемое по критерию «эффективность-стоимость» увеличение числа боезарядов на подводных носителях было возможно лишь за счет радикального увеличения боекомплекта каждой ПЛАРБ.

В1958 году в ЦКБ-18 под руководством главного конструктора А.С.Кассациера начались работы по созданию атомного ракетоносца 2-го поколения проекта 667. Лодку предполагалось оснастить комплексом Д-4 с баллистическими ракетами подводного старта Р-21. Альтернативным вариантом являлось оснащение корабля комплексом Д-6 (изделие «Р», проект «Нейлон») с твердотопливными ракетами, разрабатывавшимися ленинградским КБ «Арсенал» с 1958 г. Дальность стрельбы «пороховой» ракетой должна была составлять не менее 800 км с перспективой доведения ее до 2500 км. В1960 г., в соответствии с правительственным постановлением, дальность в первоначальном варианте комплекса Д-6 была увеличена до 1100 км при незначительном снижении точности. В качестве типоразмеров пусковых шахт как для Д-4, так и для Д-6 была задана шахта ракеты Р- 13 комплекса Д-2.

По первоначальному проекту «667» лодка должна была нести восемь ракет комплекса Д-4 (или Д-6), размещенных в поворотных пусковых установках СМ-95, создаваемых ЦКБ- 34. Сдвоенные ПУ располагались вне прочного корпуса, по его бокам, и перед пуском поворачивались на 90°, устанавливаясь вертикально.

Разработка эскизного и технического проектов подводного ракетоносца была завершена в 1960 году. Однако практическая реализация разработки затруднялась из-за высокой сложности поворотных устройств ПУ, которые должны была работать в подводном положении при движении лодки. Очевидцы рассказывают почти анекдотический случай, произошедший во время доклада о новом комплексе Н.С.Хрущеву. Создатели лодки решили продемонстрировать руководителю страны модель корабля с механизмом, автоматически переводящим ракетные контейнеры из походного в боевое положение. Однако сработал пресловутый «показ-эффект»: устройство отказало в самый неподходящий момент и контейнеры с ракетами позорно застыли в промежуточном положении. Хрущев незамедлил прокомментировать случившееся: «если у вас сломалась даже эта игрушка, то чего можно ожидать на настоящей подводной лодке?».

В 1961 году была начата разработка новой компоновки, при которой ракеты Д-4 или Д-6 должны были размещаться в вертикальных шахтах. Однако вскоре у этих комплексов появилась хорошая альтернатива – малогабаритная «универсальная» одноступенчатая жидкостная баллистическая ракета Р-27, работы по которой в инициативном порядке были начаты в СКБ-385 под руководством В.П.Макеева. Предварительные результаты исследований в конце 1961 года были доложены командованию ВМФ и руководству страны. Тема получила поддержку, и 24 апреля 1962 г. последовало правительственное постановление о создании комплекса Д-5 с ракетой Р-27, использующей в качестве окислителя азотный тетраксид (амил) и в качестве горючего – несимметричный диметилгидрозин (гептил).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: