Техника и вооружение 1999 05-06

- Название:Техника и вооружение 1999 05-06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1999 05-06 краткое содержание

Номер посвящен зенитным ракетным комплексам ПВО сухопутных войск.

Прим. – с таблицами.

Техника и вооружение 1999 05-06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несмотря на то, что в тот же период велась разработка зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска", создание более простого невсепогодного комплекса в порядке дальнейшего совершенствования ЗРК типа "Стрела-1" было признано целесообразным по экономическим соображениям. При этом также исходили из тактического назначения такого комплекса как дополнения к комплексу "Тунгуска", способного обеспечить уничтожение внезапно появляющихся низколетящих целей в условиях сложной воздушной и радиоэлектронной обстановки.

Наряду с ЗРК "Стрела-10СВ" проводились, но не были завершены работы по унифицированному с ним корабельному комплексу, а также по ЗРК "Стрела-11" для воздушно-десантных войск на шасси БМД-1.

В соответствии с ТТТ комплекс "Стрела-10СВ" должен был обеспечивать поражение целей, летящих на встречных курсах со скоростью до 415 м/с (до 310 м/с – на догонных курсах) на высоте от 25 м до 3000…3500 м, на дальности от 800… 1200 до 5000 м при параметре до 3000 м. Вероятность поражения одной ЗУР одиночной цели, маневрирующей с перегрузками до 3…5 ед., должна была быть не менее 0,5…0,6 при наличии целеуказания от средств управления ПВО полка и при отсутствии организованных помех и ловушек.

Комплекс должен был вести борьбу с целями как автономно (с визуальным обнаружением целей), так и в системе централизованного управления при приеме целеуказаний по речевому радиоканалу от пункта управления ПУ-12 (ПУ-12М).

Возимый боекомплект должен был составлять 12 ЗУР. ЗРК 9К35 должен был быть авиатранспортабельным (на Ан-12Б и Ми-6) и иметь возможность преодолевать водные преграды вплавь. Масса боевой машины была ограничена величиной 12,5 т.

Как и при разработке ЗРК "Стрела-1", организацией – головным разработчиком комплекса ЗРК 9К35 в целом, а также ракеты 9М37, аппаратуры пуска ЗУР и контрольно- проверочной машины было определено Конструкторское бюро точного машиностроения (КБТМ) МОП (бывшее ОКБ-16 ГКОТ, главный конструктор – А.Э.Нудельман), а головной организацией по разработке ГСН и неконтактного взрывателя ЗУР – Центральное конструкторское бюро "Геофизика" МОП (бывшее ЦКБ-589 ГКОТ, главный конструктор – Д.М.Хорол).

Кроме того, в разработке комплекса принимали участие НИИ электронных приборов (НИИЭП) МОП, Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛOMO) МОП, Харьковский тракторный завод (ХТЗ) Министерства сельскохозяйственного машиностроения (МСХМ), Саратовский агрегатный завод МОП, НИИ "Поиск" МОП.

К началу 1973 года ЗРК "Стрела-10СВ" в составе боевой машины (БМ) 9А35, оборудованной пассивным радиопеленгатором целей, боевой машины 9А34 (без пассивного радиопеленгатора), ЗУР 9М37 и контрольно-проверочной машины был предъявлен для проведения совместных испытаний. Испытания ЗРК "Стрела-10СВ" проводились на Донгузском полигоне (начальник полигона O.K. Дмитриев) с января 1973 г. по май 1974 г.

После их окончания разработчики ЗРК, представители ГРАУ МО и 3 НИИ МО высказались за принятие комплекса на вооружение. Однако председатель комиссии по проведению испытаний Л.А.Подкопаев, представители полигона и Управления начальника войск ПВО СВ были против этого, так как ЗРК "Стрела-10СВ" не полностью соответствовал ТТТ по уровню вероятности поражения цели, показателям надежности боевой машины, по возможности стрельбы на плаву. Компоновка боевой машины не обеспечивала удобство работы расчета. Комиссия рекомендовала принять ЗРК на вооружение после устранения недостатков. Поэтому комплекс 9К35 был принят на вооружение только после проведения доработок по Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 16 марта 1976 г.

ЗРК 9К35 организационно объединялись в зенитный ракетный взвод "Стрела-10СВ" зенитной ракетно- артиллерийской батареи (взвод ЗРК "Стрела-10СВ" и взвод комплекса "Тунгуска") зенитного дивизиона мотострелкового (танкового) полка. Взвод состоял из одной боевой машины 9А35 и трех машин 9А34. В качестве батарейного командирского пункта использовался пункт управления ПУ-12 (ПУ-12М), который в дальнейшем предполагалось заменить на унифицированный батарейный командирский пункт "Ранжир".

Централизованное управление комплексами "Стрела-10СВ" в составе батареи и зенитного дивизиона полка предлагалось осуществлять так же, как и комплексами "Тунгуска" – путем передачи команд и целеуказаний от батарейного командирского пункта и командного пункта ПВО полка по радиотелефону (до оборудования ЗРК аппаратурой передачи данных) и по радиотелекоду (после такого оборудования).

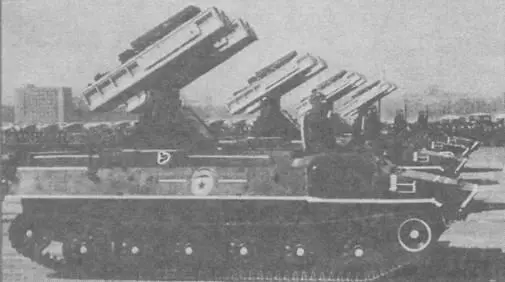

Боевые машины ЗРК "Стрела-10"

БМ 9А35 ЗРК "Стрела-10"

Пассивный радиопеленгатор и,елей БМ 9А35 ЗРК "Стрела-10"

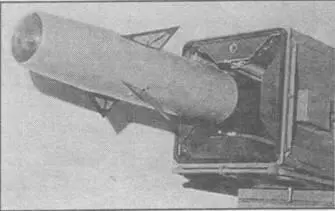

ГСН ракеты 9М37

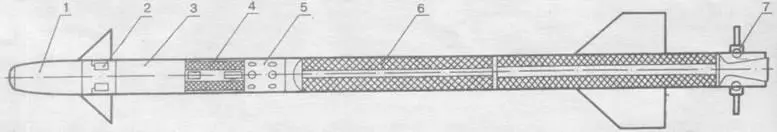

ЗУР 9М37 ЗРК "Стрела-10". 1.Комбинированная ГСН 2.Рулевая машинка 3.Бортовая аппаратура 4.Боевая часть 5.Неконтактный взрыватель 6.РДТТ 7.Роллероны

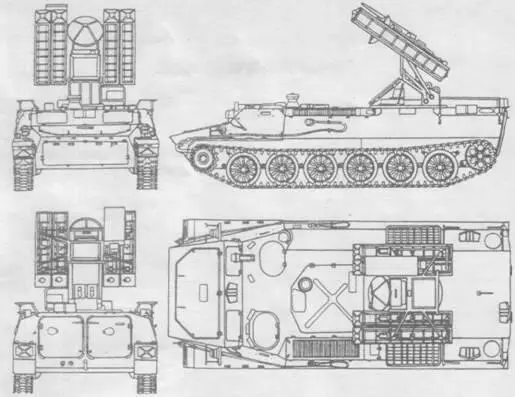

В отличие от ЗРК "Стрела-1М" комплекс 9К35 размещался не на колесной машине БРДМ-2, а на гусеничном многоцелевом тягаче МТ- ЛБ, грузоподъемность которого позволила увеличить возимый боекомплект с четырех до восьми ЗУР в ТПК (четыре – на направляющих пускового устройства и четыре – в корпусе самохода). При этом потребовалась длительная отработка приборного оборудования боевой машины, на которое воздействовали мощные вибрации гусеничного шасси, не свойственные ранее применявшимся колесным машинам.

В ЗРК "Стрела-10СВ" использовался электропривод пускового устройства, а не мускульная сила оператора, как в комплексе "Стрела- 1М".

В состав ракеты 9М37 комплекса "Стрела-10СВ" входила двухцветная головка самонаведения. В дополнение к примененному в ЗРК "Стрела- 1М" фотоконтрастному каналу использовался и тепловой (инфракрасный) канал, что повысило боевые возможности ЗРК при стрельбе навстречу и вдогон цели, а также в условиях помех. Фотоканал использовался и как резервный, так как в отличие от теплового не требовал охлаждения, которое могло обеспечиваться только при однократной предпусковой подготовке ЗУР.

Боевая машина комплекса "Стрела-10" в походном положении и вид на нее сверху

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: