Техника и вооружение 1997 05-06

- Название:Техника и вооружение 1997 05-06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1997 05-06 краткое содержание

Прим. - с таблицами.

Техника и вооружение 1997 05-06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

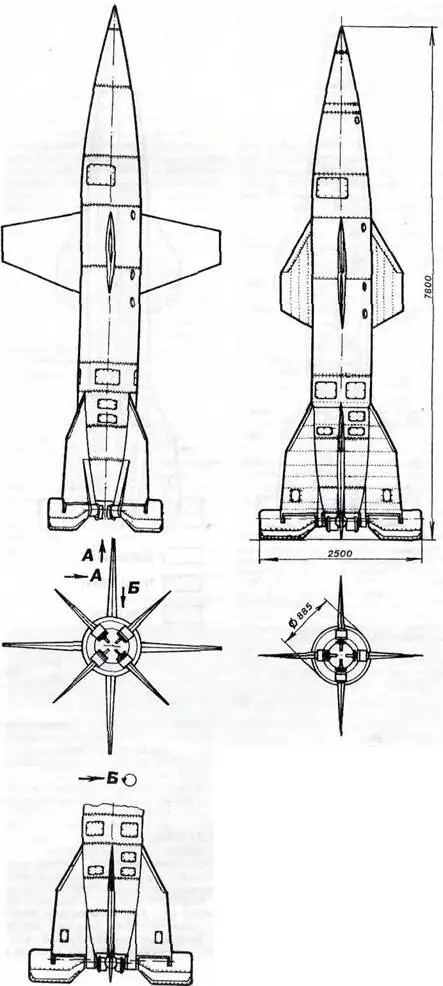

Общая длина ракеты составляла 7800-7930 мм, максимальный диаметр корпуса – 885 мм, размах стабилизаторов по рулям – 2500 мм. Первые образцы имели трапециевидные крылья с малой стреловидностью по передней кромке, но из-за большого сопротивления на околозвуковых скоростях их заменили на крылья меньшей площади и большей стреловидности с острыми передней и задней кромками. Стабилизаторы и крылья иногда устанавливались в одной плоскости, а иногда со смещением в 45" друг относительно друга. Корпус, крыло и стабилизатор представляли собой конструкции со стальным силовым набором и работающей обшивкой из стальной жести толщиной 0,5- 0,8 мм, приваренной к нему точечной сваркой.

В носовой части располагалась аппаратура неконтактного взрывателя (который еще предстояло разработать) и взрыватель, срабатывающий по команде с земли.

Вообще, для зенитных ракет разрабатывалась целая гамма неконтактных взрывателей:

КАКАДУ – неконтактный радиовзрыватель, использующий эффект Допплера и срабатывающий в 15-25 метрах от цели. Его производила фирма Донауландиш Gmbh для ракеты Hs 293. Из- за большой конструктивной сложности их было произведено 3000 штук из 25000 заказанных.

МАРАБУ – неконтактный радиовзрыватель для зенитных ракет "Рейнтохтер", "Вассерфаль", Hs 117 и авиационной ракеты Hs 298 с дальностью реагирования 40 м. Он был создан фирмами Реймметалл-Борзиг и Сименс-Гальске AG, но не прошел испытаний и остался в стадии опытных разработок.

ПАПЛИТЦ – использовал инфракрасное излучение цели. Проходил лабораторную отработку.

ВАССЕРМАУС – активный фотоэлектрический взрыватель, разработанный специально для ракеты "Вассерфаль". Он состоял из проблескового источника света и фотоэлектрического приемника, реагирующего на интенсивность отраженного сигнала. При достижении его максимума БЧ взрывалась. Этот принцип был запатентован в Швеции еще в 1937 г., но первый работоспособный образец появился уже после войны – в 1946 г.

Один из этих взрывателей предполагалось установить на ЗУР "Вассерфаль".

Далее следует отсек боевой части (БЧ) весом 250 кг. Он содержал 145 кг взрывчатки, кроме того на ракете был заряд в 90 кг, который предназначался для самоликвидации ракеты на промахе. Проблема самоликвидации была решена успешно – обломки ракеты имели вес не более 0,9 кг, и только камера сгорания двигателя весила 68 кг.

Ниже расположен стальной баллон диаметром 800 мм, сваренный из двух штампованных полусфер и армированный стальной проволокой (по типу баллонов Фау-1). В баллоне находился сжатый до 200 ат азот (по другим данным, воздух). За ним следовал бак с горючим. Еще ниже расположен бак с окислителем. Через бак проходили главные лонжероны крыльев. Далее следовал приборный отсек с аппаратурой управления и исполнительными механизмами и, наконец, на специальной раме устанавливался жидкостной ракетный двигатель (ЖРД).

К хвостовому отсеку крепились четыре стабилизатора с развитыми воздушными рулями с аэродинамической компенсацией. Хорошо подобранная аэродинамическая компенсация позволяла снизить потребную мощность рулевых машинок и уменьшить их вес. Для управления ракетой на начальном участке траектории, пока скорость была мала и эффективность воздушных рулей невысока, служили графитовые газовые рули, которые вскоре после старта сбрасывались.

Стартовый вес ракеты составлял 3530 кг.

Так как ракета была зенитной, то это накладывало на силовую установку определенные требования. ЗУР должна длительное время находиться в заправленном состоянии в готовности к немедленному пуску. В связи с этим жидкий кислород в качестве окислителя не годился, и был использован окислитель "сальбай" – 98… 100-процентная азотная кислота. Запас окислителя составлял 1500 кг. Горючее называлось "визоль" и представляло собой винилизобутиловый спирт. Топливо "визоль- сальбай" было самовоспламеняющимся, что позволило отказаться от системы зажигания. Вес горючего составлял 350- 450 кг.

Баки горючего и окислителя выполнялись из фосфатированной стали толщиной 6 мм. Для защиты от агрессивного воздействия компонентов топлива баки изнутри имели полимерное покрытие. Но несмотря на принятые меры, из- за коррозии топливной системы, время хранения заправленной ракеты не превышало нескольких суток.

Система подачи компонентов была вытеснительной и осуществлялась с помощью сжатого азота. Сжатый азот под давлением 200 ат хранился в сферическом баллоне и по трубопроводу поступал к мембранному клапану высокого давления. При подаче напряжения на электрозапал происходил взрыв пиропатрона и специальный поршень со штоком разрывал металлическую мембрану, после чего азот поступал к редуктору 5, в котором его давление снижалось до 15 ат. С этого момента двигатель готов к запуску. Практически одновременно напряжение подавалось на клапан низкого давления 6. Это был пироклапан поршневого типа, имевший два пиропатрона, один из которых работал на открытие, другой – на закрытие клапана. Наличие команды на закрытие было необходимо для остановки двигателя при перехвате цели на короткой дистанции.

Слева – один из первоначальных вариантов ЗУ PC "Вассерфаль"; справа – ее окончальный вариант.

Далее азот разрывал мембраны 7 и поступал в баки. Наличие мембран 7 и 17 необходимо для герметизации баков и предотвращения случайного смешивания компонентов. После наддува баков компоненты начинали поступать в трубопроводы. Топливо из баков забиралось с помощью специальных заборников 10 и 14, подвешенных на силь- фонных подвесках 9 и 13, обеспечивающих отклонение заборников при колебаниях уровня жидкости, вызванных маневрами ракеты. Данное конструктивное решение, на наш взгляд, небесспорно.

Под давлением азота топливо прорывало мембраны 17 (рассчитанные на 5 ат) и начинало поступать в двигатель. Для обеспечения плавного запуска в трубопроводах расположены дроссельные заслонки 18. При запуске двигателя они находятся в прикрытом состоянии. После прорыва мембран 17 горючее поступало в цилиндр сервопоршня 19, который под давлением горючего медленно перемещался, открывая заслонку 18. Тем самым обеспечивалось плавное нарастание подачи топлива и спокойный выход двигателя на режим. В последующий период работы двигателя заслонки оставались открытыми.

Горючее поступало в головку камеры сгорания непосредственно, а окислитель – пройдя рубашку охлаждения двигателя. Горючее и окислитель смешивались, самовоспламенялись и сгорали в камере сгорания 21. Давление в камере сгорания составляло 15 ат, при этом двигатель развивал тягу порядка 8000 кгс в течение 40-45 секунд.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: