Техника и вооружение 2008 01

- Название:Техника и вооружение 2008 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2008 01 краткое содержание

Техника и вооружение 2008 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

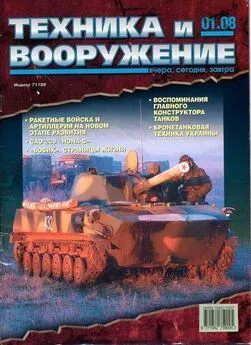

Боевая машина десанта БМД-3. Лаборатория кафедры эксплуатации и вождения.

В числе автомобильной техники курсанты-десантники осваивают и грузовой автомобиль КамАЗ-5350 семейства «Мустанг».

Учебная башня в классе изучения стабилизатора вооружения БМД-2 (выполнена на основе опытного прототипа башни, установленной на серийной БМД-2). Кафедра материальной части и ремонта.

Учебное место для изучения устройства БМД-1. Кафедра материальной части и ремонта.

Для отработки у курсантов навыков вождения БМД на кафедре эксплуатации и вождения используются тренажеры ТТВ-915К, полностью воспроизводящие рабочее место механика-водителя БМД-1 и -2 и колебания корпуса машины. Инструктор контролирует действия курсанта по мониторам, на которых отображаются панель инструктора с видом на тактическое поле и поле зрения прибора механика-водителя, все замечания система автоматически выводит на печать.

Учебное место для изучения базы БМД-3 и БМД-4 в лаборатории кафедры материальной части и ремонта.

Вверху: советские артиллеристы в ходе боев по освобождению Митавы.

12 января 2008 г. исполняется 80 лет со дня принятия на вооружение очень интересной отечественной артиллерийской системы, которая осталась в тени своих более известных сестер. Тем не менее след в истории отечественной артиллерии она оставила весьма значительный, и потому мы надеемся, что этот рассказ будет интересен как для подготовленных любителей, так и для начинающих, делающих лишь первые шаги на пути^ познания истории отечественного вооружения.

Михаил Свирин

"Бобик". Страницы жизни

Фото из коллекции авторов редакции

Несмотря на то что решение о приеме пушки на вооружение и письмо- приказ о развертывании ее серийного производства вышли 12 января 1928 г., история этой системы началась несколько раньше. Своими корнями отечественная полковая артиллерия восходит к противоштурмовым пушкам, которые в XIX веке состояли на вооружении крепостей и в ходе осады применялись для отражения штурмов. Они имели весьма специфические требования – сравнительно крупный калибр, позволяющий стрелять большим зарядок картечи, малый вес, чтобы в считанные секунды ограниченный расчет мог выкатить орудие из укрытия и, отстрелявшись, откатить орудие в укрытие, причем требования досягаемости по дальности были весьма относительными – на уровне дальности полета пуль ружей. Поэтому основным видом противоштурмовых орудий XIX века оставались полевые единороги, ведущие огонь картечью.

Но к началу века, с массовым перевооружением армии нарезной скорострельной артиллерией стало понятно, что и противоштурмовая артиллерия нуждается в реформировании. Ведь дальность стрельбы магазинных винтовок уже значительно превышала дальность действия картечи (около 300 м), и потому расчеты могли быть перебиты еще на этапе сближения пехоты с батареей. Ос тро требовалось увеличить дальность стрельбы и скорострельность противоштурмовых пушек. Прошедшая в 1904-1905 гг. русско-японская война, центральным событием которой была осада японцами Порт-Артура, подтвердила острую необходимость спешного введения на вооружение новых типов противоштурмовой артиллерии.

Летом 1906 г. Путиловский и Обуховский заводы получают задание на изготовление легкой противоштурмовой пушки патронного заряжания калибра 57 мм. Не понятно, по чьей инициативе на испытания в начале 1908 г. в Осовецкую крепость вместе с указанными образцами 57-мм пушек была подана также 3-дюймовая (76,2-мм) горная пушка на облегченном полевом лафете, изготовленном мастерскими Обуховского завода.

На первый взгляд, все преимущества были за 57-мм системой Путиловского завода: высокая скорострельность (пушка имела полуавтоматический затвор), сравнительно небольшой вес, малая длина отката, большой угол возвышения… Ей уже пророчили большое будущее. Но эффективность! А вот тут, понятное дело, все преимущества были за 76,2-мм орудием, которое могло вести огонь шрапнелями от «трехдюймовки» с более тяжелыми, чем у 57-мм снаряда, пулями (которых к тому же было больше), а также фугасными гранатами массой 6,4 кг, несущими 0,78 кг мелинита или тротила. Мнения комиссии разделились.

«Высочайший» показ различных образцов артиллерии. Одна из «автопушек», предлагаемых для вооружения армии. 1912 г.

«Короткая» пушка обр. 1913 г.

Трудно сказать, к чему могли привести многочисленные споры, что разразились в Артиллерийском комитете ГАУ, если бы не соображения генерал-майора Р.А. Дурляхера (Дурляхова), бывшего вто время членом комиссии по вооружению крепостей. Еще не зная результатов окончательных испытаний, генерал-майор настаивал на том, чтобы на вооружение крепостей в качестве противоштурмовой была принята 76-мм горная пушка Шнейдера на легком неразборном станке.

А поскольку вопрос с покупкой данной пушки для русской армии уже был практически решен, то споры затихли сами собой, ив 1910 г. был изготовлен опытный образец пушки Шнейдера на облегченном неразборном лафете. В ходе его испытаний весной 1911 г. на Главном артиллерийском полигоне было выпущено 62 выстрела шрапнелью, а летом в присутствии его Императорского высочества, Великого князя Михаила, – еще 55 выстрелов гранатой.

Орудие в целом понравилось и вскоре последовало «высочайшее повеление» о приеме его на вооружение русских крепостей под названием «3-дюймовая противоштурмовая пушка обр. 1910 г.». 1 августа 1912 г. Путиловский завод получил заказ от военного ведомства на 230 пушек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: