Аэромузей 1991 01

- Название:Аэромузей 1991 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1991

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аэромузей 1991 01 краткое содержание

Прим. OCR: Журнал практически не выпускался. Но данный номер интересен сам по себе - хотя-бы публикацией отрывков из так и неопубликованой книги авиаконструктора Москалева и переводным военно-фантастическим рассказом начала века в стиле паропанка (хотя тогда и термина такого не было).

Аэромузей 1991 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

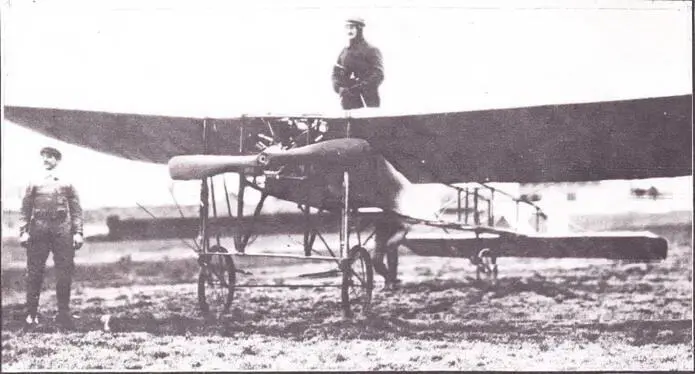

В 1909 году в Одессе пытался летать на приобретённом Одесским отделением императорского Всероссийского аэроклуба французском самолёте «Вуазен» российский подданный Ван дер Шкруф. «Смелый, но неудачливый пилот», так назвали его газеты, в воздухе продержался совсем немного и при попытке посадить машину основательно разломал её.

БОЛЬШИНСТВО историков авиации справедливо считают первым лётчиком России одесского спортсмена Михаила Ни- кифоровича Ефимова, обучившегося искусству полёта всё в той же Франции – родине европейской авиации. Этот человек прославил нашу Отчизну великолепными полётами, многочисленными рекордами, многими воздушными новациями. Например, 8 марта 1910 года Ефимов продемонстрировал своим землякам пять отличных полётов подряд, в том числе и с пассажирами.

Именно в 1910 году Россия родилась как страна авиационная. В этом году в Петербурге состоялись Первая авиационная неделя и Первый воздухоплавательный праздник, в Москве открылась первая воздухоплавательная выставка.

Заметим, до сих пор мы, как правило, говорили только о двух годах нашего столетия: 1909-1910.

А теперь доложим читателю, что «отсталое, заглядывающее в рот Западу и губящее на корню все русские идеи и изобретения» Военное ведомство России начало задумываться над вопросами военного использования авиации и делать первые практические шаги на этом поприще в… 1908 году. Для начала Главное инженерное управление Военведа России, используя деньги, выделенные на развитие отечественного воздухоплавания, отправило во Францию двух русских офицеров, опытных воздухоплавателей С. А. Немченко и Н. И. Утешева. Перед ними стояла задача ознакомиться с развитием аэропланов во Франции и высказать своё мнение о целесообразности приобретения этих машин для использования в военных целях. Заметим, что французским генералам эта мысль пришла в голову примерно год спустя и то, судя по прессе тех лет, с подачи журналистов, образно окрестивших в своих корреспонденциях авиацию «пятым родом оружия».

Немченко и Утешев вполне справились с поставленной перед ними задачей. Во Франции они ухитрились даже пролететь в качестве пассажиров с самим Вильбуром Райтом и договорились о приобретении за 200 тысяч рублей десяти его аппаратов. В ноябре 1908 года результаты командировки этих двух офицеров были обсуждены у генерал-инспектора по инженерной части Военведа. Выступивший на совещании командир русского Учебного Воздухоплавательного Парка генерал-майор А. М. Кованько отверг идею о покупке «Райтов» и внёс предложение о проектировании и постройке отечественных самолётов силами русских военных инженеров за значительно меньшую сумму. Совещание во главе с генерал-инспектором приняло предложение Кованько. Практически сразу же после этого в мастерских Воздухоплавательного Парка четверо военных инженеров капитан М. В. Агапов, штабс- капитаны Б. Ф. Гебауэр, В. В. Голубев и А. И. Шабский приступили к работе.

В 1908 году Россия не могла ещё похвастаться производством лёгких и достаточно сильных бензиновых моторов. Поэтому из выделенных Военведом денег львиная дот ля была направлена на приобретение за границей моторов. Весной 1909 года перечисленные выше офицеры закончили разработку проектов своих самолётов, а летом 1909 года построили их. В Гатчине, на военном поле, были построены специальные ангары, куда в конце сентября изобретатели привезли всё необходимое и приступили к сборке своих машин. К сожалению, испытания, начатые в декабре и продолжавшиеся до лета 1910 года, показали неудовлетворительные результаты. Все четыре машины оказались с малым запасом прочности, самолёты Шабского и Геба- уэра, например, сломались во время рулёжек по земле, даже не побывав в полёте. Ближе всех к «летающему» самолёту оказалась машина Агапова. Но и она начала хорошо летать лишь после того, как её переделали по образу и подобию «Фармана», купленного за границей и доставленного в Гатчину летом 1910 года. Неудача конструкторов объяснялась легко: все четверо, приступив к проектированию, не имели никакого опыта в этой работе, более того, никогда не видели «живых» самолётов. В акте Главного инженерного управления было отмечено следующее: «…Так как к постройке этих аппаратов было приступлено ещё в 1908 году, когда сведения о подобных аппаратах имелись лишь случайные, обрывочные, причём сразу приступили к постройке различных аэропланов, то при отсутствии опыта в этом деле и за поздним прибытием заказанных за границей образцов первых аэропланов, постройка этих аэропланов в конструктивном отношении оказалась в общем менее удачной, сравнительно с разработанными типами аппаратов за границей».

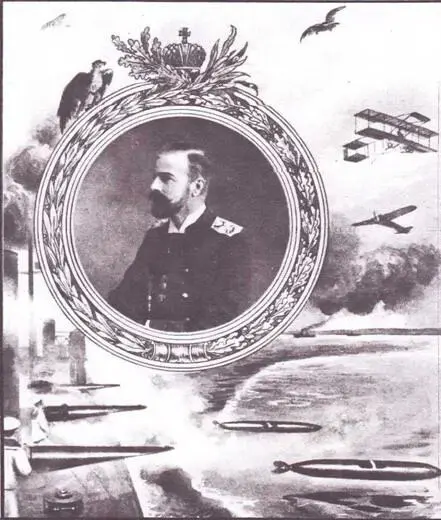

Председатель Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования великий князь А. М. Романов.

Размышляя сегодня об этом эпизоде в истории русской военной авиации, приходишь к выводу: проделанная работа хотя и не увенчалась успехом, но и не пропала даром. Военвед России не получило образца отечественного военного самолёта, но получило в Гатчине отличные по тем временам авиационные мастерские, оборудованные практически всем необходимым не только для ремонта самолётов и моторов, но и для постройки новых машин. В этих мастерских набрали опыт работы первые русские авиаспециалисты, инженеры и техники. Вот, например, как отозвался о работе мастерских летом 1911 года член Императорского Всероссийского аэроклуба, ставший впоследствии видным авиационным специалистом и одним из первых историков русской авиации, инженер Б. Н. Воробьёв. Он отметил, что в мастерских идёт не только «…починка аэропланов, потерпевших аварию, сплошь и рядом эта «починка» есть на деле постройка заново целого аэроплана, причём, от аварировавшего аппарата идёт в дело всего лишь несколько отдельных частей-стоек, стаканчиков, да хвостовая коробка, которая большей частью остаётся целою. Фактически солдаты строят в этих случаях целый новый аэроплан».

Петербург 30 января 1910 года. В этот день состоялось очередное общее собрание Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования. Этот Комитет был создан в державе нашей с целью восполнения боевыми кораблями Российского Военно- Морского Флота, пережившего одну из самых тяжёлых страниц своей истории – поражение в Цусимском бою. Начало патриотическому движению положил потомок знаменитого Кочубея, воспетого талантом А. С. Пушкина в «Полтаве», князь Лев Михайлович Кочубей. Первого февраля 1904 года он пожертвовал на строительство флота 10 тысяч рублей. Естественно, эта инициатива была поддержана правительством России и уже 6 февраля 1904 года был организован указанный выше Комитет. Возглавил его великий князь Александр Михайлович. Возглавил не в качестве «свадебного генерала», как это с непонятным смакованием преподносилось до сих пор некоторыми авторами-историками авиации, кои не сочли за лучшее обойти молчанием эту фигуру, а в полном смысле этого слова в качестве чернорабочего. Забегая несколько вперёд скажем, что именно благодаря энергии великого князя, солидным знаниям предмета, которому он посвятил себя, русская военная авиация была создана практически за два года. С 1910 и по 1912 год, в результате деятельности Александра Михайловича и возглавляемого им Комитета, Россия, начав с нуля, в деле авиации вышла на второе место в Европе. Об этом долго и упорно молчали наши историки. А ведь это был воистину исторический подвиг во имя Родины! О некоторых итогах работы Комитета, думается, читателю будет небезынтересно узнать следующее: на собранные в стране 16 миллионов рублей за шесть лет было построено 19 надводных военных кораблей – быстроходных минных крейсеров и 4 подводные лодки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: