Техника и вооружение 2007 06

- Название:Техника и вооружение 2007 06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2007 06 краткое содержание

Техника и вооружение 2007 06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вторым принципиальным недостатком был демаскирующий эффект от работы радиолокационного визира и головки самонаведения. В результате противник предупреждался о нанесении удар за 10-12 мин до поддета ракет к цели. Упрощалась задача наведения перехватчиков и ракет непосредственно на приближающуюся крылатую ракету.

Третьим принципиальным недостатком данной системы наведения являлась уязвимость от активных помех противника: информация с борта ракеты ретранслировалась на корабль с того же направления, в котором располагались» вражеские корабли, а зачастую и самолеты-постановщики помех противника.

Четвертым недостатком было участие в процессе полетного функционирования стреляющего корабля. При стрельбе на максимальную дальность процесс радиолокационного обзора ордера кораблей противника и назначения главной цели завершался на удалении радиогоризонта с ракеты, летящей на высоте от 4 до 11 км, не превышавшем 250-350 км. Требовалось 10-15 мин для того, чтобы ракета со скоростью 1200-1700 км/ч удалилась бы от стреляющего корабля на это расстояние. Как правило, уже пуск ракет демаскировал стреляющий корабль. Противник, в особенности располагающей палубной авиацией, мог за это время потопить или вывести из строя этот корабль. С учетом реального соотношения сил противостоящих флотов экипажам советских надводных кораблей терять было уже нечего, но для подводников применение крылатых ракет в режиме избирательного выбора цели или в «резервном», автономном режиме был в буквальном смысле вопросом жизни или смерти.

Несмотря на общность основных принципиальных технических решений, аппаратура системы управления для ракеты П-6 разрабатывалась ленинградским НИИ-49 (ныне ЦНИИ «Гранит»), а для П-35 – московским НИИ-10 (в настоящее время ОАО «МНИИРЭ «Апьтаир»), Параллельная работа двух организаций при решении по сути дела одной и той же задачи в какой-то мере гарантировала от срыва выполнения всей программы противокорабельных ракет в случае неудачи в разработке одного из разработчиков систем управления, являвшихся ключевым элементом при создании этого оружия.

П-6

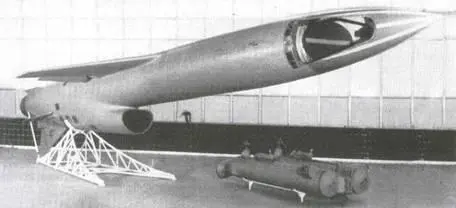

Ракета П-6 (4К48) была создана на базе своей стратегической предшественницы П-5 с обеспечением очень высокой степени унификации изделий. На обеих ракетах использовались практически одинаковые стартовые и маршевые двигатели, большая часть элементов планера, включая аэродинамические поверхности, органы управления и рулевые приводы. Основное отличие состояло в применении совершенно иных бортовой аппаратуры и боевой части. Использование радиолокационной аппаратуры определило установку радиопрозрачного обтекателя. Для обеспечения приемлемых условий преломления радиолокационного излучения обводы обтекателя П-6 характеризовались несколько большей полнотой в сравнении с носовой частью П-5. В качестве основного варианта оснащения предусматривалась фугасно-кумулятивная боевая часть массой около 1000 кг.

Исходя из наличия единого стартового контейнера габариты П-6 и П-5 были практически одинаковыми. Размещение громоздкой радиотехнической аппаратуры потребовало некоторого сокращения длины бакового отсека и, соответственно, уменьшения дальности полета по сравнению с П-5. С другой стороны, максимальная скорость полета П-6 возросла с 1300 – 1400 км/ч (у П-5) до 1400 – 1500 км/ч. При практически одинаковых двигателе, массе и геометрии ракеты прирост скорости определялся переходом на большие высоты полета. П-5 летела на высоте до 1000 м, которая определялась, с одной стороны, стремлением обеспечить скрытность от РЛС противника, с другой – безопасностью от столкновения с возвышенностями. Высота полета П-6, выбираемая из условий заблаговременного обнаружения цели радиолокационной бортовой аппаратурой и надежного информационного взаимодействия ракеты и подводной лодки с использованием радиолинии, была намного выше – до 7000 м. В разреженном воздухе П-6, как и большинство реактивных самолетов, развивала большую скорость.

Создание бортовой системы управления «Антей» и корабельной «Аргумент» велось в НИИ-49 в основном под руководством М.В. Яцковского, хотя в 1961 – 1962 гг. работы возглавлял Н.А. Чарин. Разработкой бортовой аппаратуры руководил И.Ю. Кривцов, корабельной – В.Н. Яковлев.

Высокая степень унификации П-6 и П-5 позволила при изготовлении в Реутове первых летных образцов П-6, по сути дела, доработать три ракеты П-5, ранее выпущенные заводом №475 в Смоленске (в дальнейшем прекратившим производство челомеевских изделий и полностью переключившимся на тематику филиала ОКБ-155 в Дубне). В последующие годы изготовление опытных П-6 велось и на заводе №292 в Саратове.

Первый этап летно-конструкторских испытаний включал до шести пусков ракет без радиотехнической аппаратуры, выполненных с наземной пусковой установки в период с 23 декабря 1959 г. по июль 1960 г. В четырех из них проводилась отработка автопилота бортовой аппаратуры «Антей».

Далее с расположенного северо-восточнее Северодвинска берегового полигона «Ненокса» сначала со стационарного, а потом и с качающегося стенда с июля по октябрь 1960 г. было осуществлено шесть пусков. Но они сопровождались систематическими отказами радиотехнической части бортовой аппаратуры «Антей». Новизна поставленных задач определила множество конструктивных и технологических недоработок, которые не удалось своевременно выявить из-за недостаточного объема наземных исследований. Сами летные испытания не были обеспечены необходимой контрольно-проверочной аппаратурой, что также способствовало допуску к испытаниям некондиционных ракет. В результате пуски пришлось прервать более чем на полгода.

Летно-конструкторские испытания возобновились в августе 1961 г. Проведенные до 6 декабря пуски семи ракет с доработанной радиотехнической аппаратурой прошли более успешно. Были зафиксированы два прямых попадания, что позволило в следующем году перейти к совместным летным испытаниям с берегового стенда. С мая по декабрь было выполнено еще 13 пусков, в том числе семь успешных. Один из пусков состоялся в «высочайшем присутствии» в ходе так называемой «операции «Касатка» – посещения Северного флота Н.С. Хрущевым в сопровождении ряда других партийно-государственных и военных руководителей.

В ходе испытаний внесли дополнительные доработки, в результате чего повысилась помехоустойчивость аппаратуры, была введена пространственная стабилизация антенны бортового радиолокационного визира.

По результатам совместных испытаний государственная комиссия рекомендовала комплекс к принятию на вооружение после проведения пусков с кораблей. Теперь задержка в проведении дальнейших работ определялась неготовностью лодок. Доводилась и корабельная аппаратура, в частности, счетно-решающий прибор системы «Аргумент».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: