Иван Дурягин - Пособие по строительству дома

- Название:Пособие по строительству дома

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Дурягин - Пособие по строительству дома краткое содержание

Архангельск, 2021

Пособие по строительству дома - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рассмотрим определение габаритных размеров утеплителя, а так же определение габаритов шурфа. Определение габаритных размеров утеплителя производится в соответствии с ГОСТ Р 57361-2016 «Фундаменты зданий. Теплотехнический расчет».

1) Определение габаритных размеров утеплителя производится по таблицам ГОСТ Р 57361-2016 «Фундаменты зданий. Теплотехнический расчет», зная проектный индекс промерзания грунта F п. Для того, чтобы определить проектный индекс промерзания грунта F п, сначала определим индекс промерзания грунта для одной зимы F 1:

F 1= 24∑(0 – <0 сут>), (3.5)

где <0 сут> – средняя за сутки температура уличного воздуха в зимний период для данного региона строительства.

Примечание:

В данной формуле производится суммирование абсолютных значений средних суточных температур всех дней одной зимы. Зимой в данном случае считается период, когда температура уличного воздуха устойчиво держится ниже отметки 0 оС.

Воспользуемся приближённой формулой для определения индекса промерзания грунта для одной зимы F 1:

F 1= 24∑(n <0· <0 мес>), (3.6)

где <0 мес> – абсолютное значение среднемесячной температуры уличного воздуха в зимний период для данного региона строительства;

n <0– число дней в месяце, средняя температура за который ниже отметки 0 оС для данного региона строительства.

Примечание:

Абсолютное значение среднемесячной температуры уличного воздуха в зимний период t <0 месопределяется по таблице 5.1, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Для данного региона строительства (г. Архангельск) согласно таблице 5.1, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» зимним периодом являются месяцы I, II, III, XI, XII. Тогда индекс промерзания грунта для одной зимы F 1по приближённой формуле будет определяться следующим образом:

F 1= 24 · (31 · 13,6 + 28 · 12,1 + 31 · 5,7 + 30 · 4,8 + 31 · 9,9) = 33312 оК · ч

2) Деревянный дом является податливой конструкцией, которая может претерпевать некоторые перемещения фундаментов, поэтому согласно ГОСТ Р 57361-2016 «Фундаменты зданий. Теплотехнический расчет» проектный индекс промерзания грунта F попределяется на основании индексов промерзания грунта минимум за 10 зим. При расчёте по приближённой формуле не возможно определить индексы промерзания грунта для десяти зим, поэтому в качестве F ппринимается ранее определённый индекс F 1, равный 33312 оК · ч.

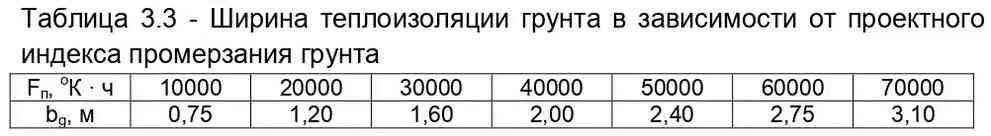

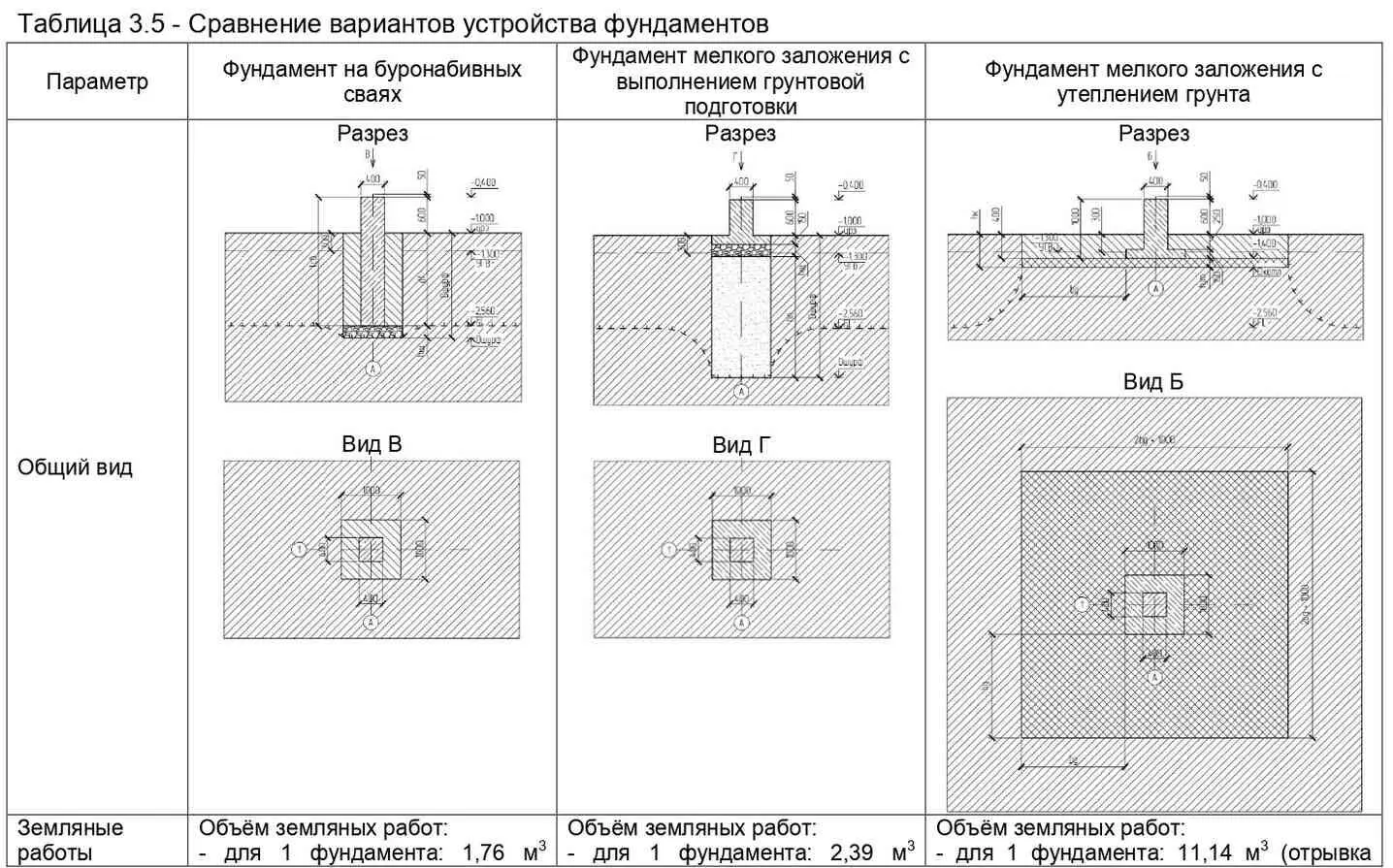

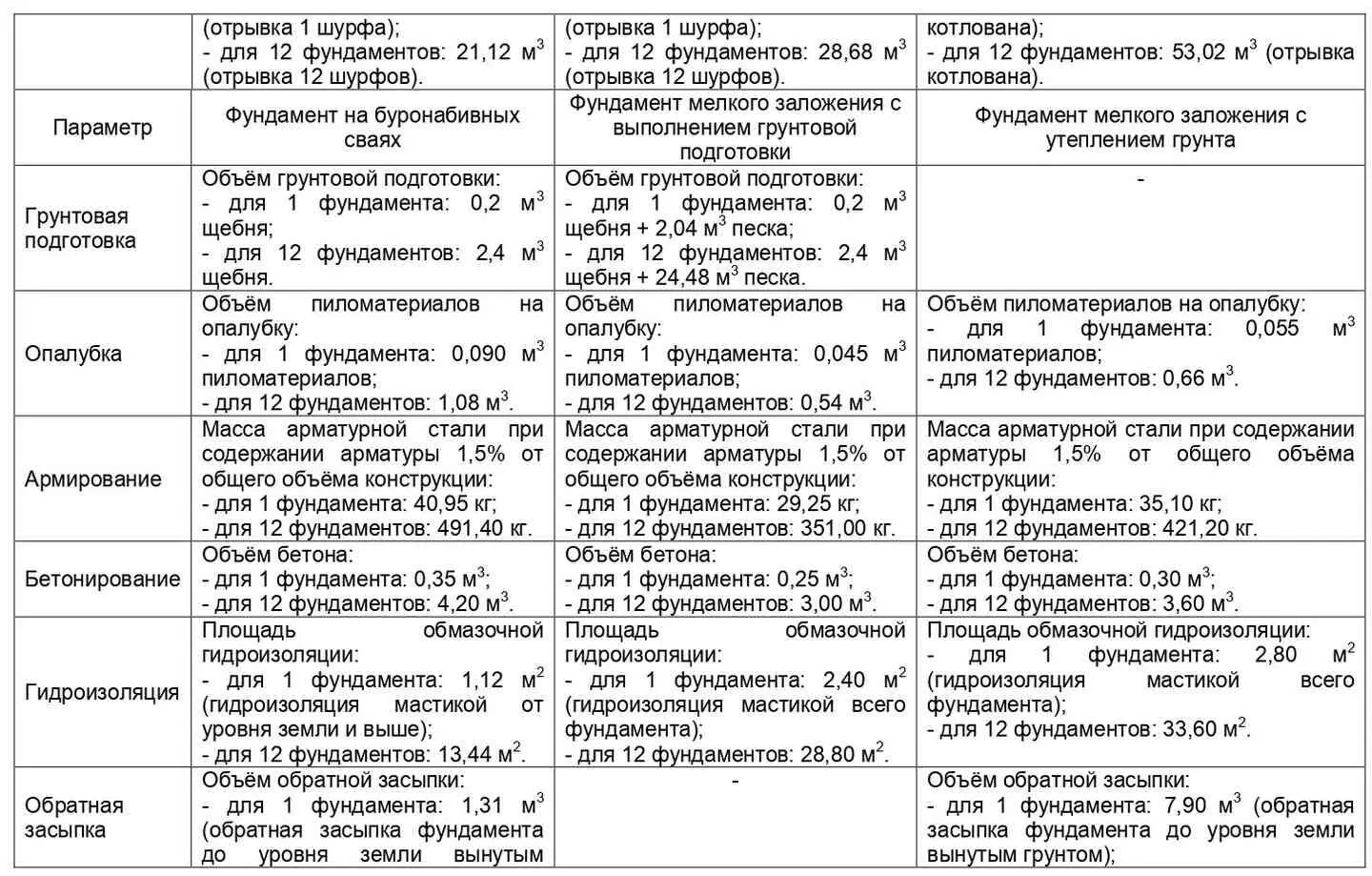

3) Определяем ширину теплоизоляции грунта b g(см. рисунок в таблице 3.5 настоящего пособия), руководствуясь таблицей 3.3:

Таблица 3.3 – Ширина теплоизоляции грунта в зависимости от проектного индекса промерзания грунта

Поскольку в нашем случае F пзанимает промежуточное значение в таблице, то для определения ширины теплоизоляции грунта b gвоспользуемся методом линейной интерполяции:

b g= 2,00 – [(40000 – 33312) · (2,00 – 1,60)]/(40000 – 30000) = 1,73 м

Принимаем ширину теплоизоляции b g, равную 1,75 м.

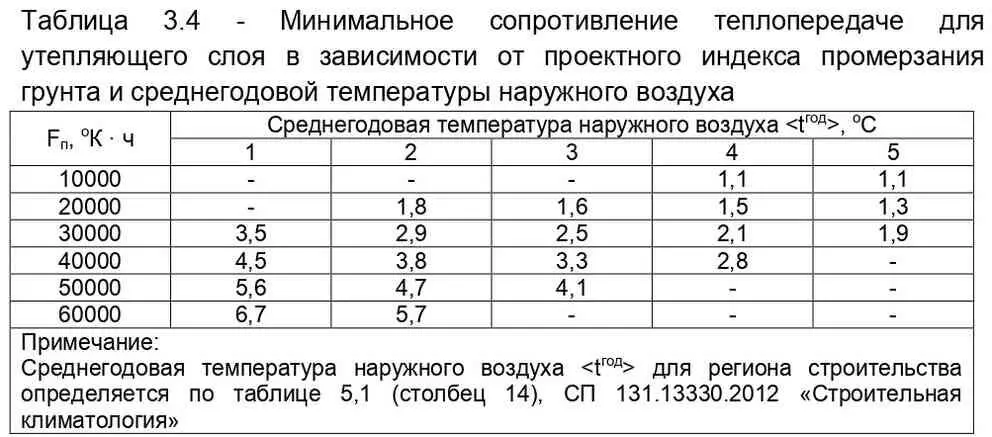

4) Определяем минимальное сопротивление теплопередаче для утепляющего слоя R g, руководствуясь таблицей 3.4. Минимальное сопротивление теплопередаче R gнеобходимо знать для определения толщины утеплителя.

Таблица 3.4 – Минимальное сопротивление теплопередаче для утепляющего слоя в зависимости от проектного индекса промерзания грунта и среднегодовой температуры наружного воздуха

В нашем случае среднегодовая температура наружного воздуха год> = +1,0 оС.

Поскольку F пзанимает промежуточное значение в таблице, то для определения минимального сопротивления теплопередаче утепляющего слоя R g, воспользуемся методом линейной интерполяции:

R g= 4,5 – [(40000 – 33312) · (4,5 – 3,5)]/(40000 – 30000) = 3,83 м 2· оК/Вт

Примечание:

Если значение среднегодовой температуры наружного воздуха так же занимает промежуточное положение, то необходимо воспользоваться методом двойной интерполяции. Сначала методом линейной интерполяции определить значения R gдля данной год> (составив два аналогичных уравнения), затем определить значение R gдля данного F п(составив одно уравнение).

5) Определяем толщину слоя утеплителя t ут, м:

t ут= λ · R g (3.7)

где t ут– толщина слоя утеплителя, м;

λ – теплопроводность материала утепляющего слоя, Вт/(м ∙ оК).

В качестве утеплителя применяются плиты экструдированного пенополистирола, для которых λ = 0,031 Вт/(м ∙ оК) (в условиях эксплуатации конструкций Б).

В общем случае теплопроводность утеплителя определяется по данным приложения «Т», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Тогда толщина слоя утеплителя для нашего случая будет равна:

t ут= 0,031 · 3,83 = 0,12 м

Принимаем толщину утеплителя 0,15 м.

Проверка утеплителя по прочности на сжатие, при восприятии нагрузок от конструкций фундамента в данном пособии не рассматривается.

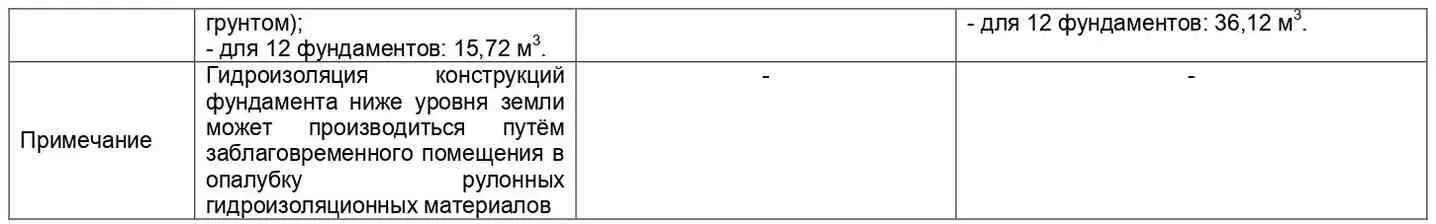

Сравнение вариантов устройства фундаментов приведено в таблице 3.5.

Окончательно был принят вариант устройства фундамента мелкого заложения с выполнением грунтовой подготовки (Вариант «Б»).

Таблица 3.5 – Сравнение вариантов устройства фундаментов

3.2 Стены

Материал стен дома – сосновый брус сечением 150×150 мм. Между брусьями, а так же в угловых стыках брусьев проложен утеплитель – джутовое полотно, которое крепится к брусьям с помощью строительного степлера. Друг с другом соседние венцы скрепляются с помощью нагелей-коксов диаметром 25…30 мм. Нагели проходят через 2 венца. Нагели лучше изготавливать из берёзовой древесины, но допустимо использовать и сосну. Пример расположения нагелей в глухом участке стены представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Расположение нагелей в глухом участке стены

Брус венца №24 выдаётся на 325 мм за плоскости стен по осям 1 и 3 для опирания в этих местах на него крайних стропильных ног. Стены воспринимают нагрузку от вышележащих конструкций и передают её на фундамент через окладной венец.

Окладной венец состоит из двух венцов, выполненных из соснового бруса сечением 200×200 мм. К фундаменту окладной венец крепится с помощью арматурных стержней гладкого профиля, замоноличенных в стойки фундамента.

Объём веранды сформирован четырьмя стойками, подпирающими прогон веранды. К окладному венцу стойки крепятся с помощью арматурных стержней гладкого профиля. Прогон веранды передаёт нагрузку от конструкций крыши на стойки посредством компенсаторов усадки сруба (винтовых домкратов). Кроме того, прогон веранды уложен на выпуски бруса венца №17, которые выдаются на 1085 мм за плоскость стены по оси Б. Стойки и прогон веранды выполнены из соснового бруса сечением 150×150 мм. Сам прогон выдаётся на 325 мм за плоскости стен по осям 1 и 3 для опирания крайних стропильных ног.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: