Ибратжон Алиев - Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителе заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон»

- Название:Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителе заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005626219

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ибратжон Алиев - Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителе заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон» краткое содержание

Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителе заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем не менее, первая искусственная ядерная реакция – расщепление ядра лития протонами с энергией 700 кэВ – была осуществлена сотрудниками Резерфорда Дж. Кокрофтом и Э. Уотсоном в 1931 году и сразу же повторена в нескольких лабораториях. Эту дату и можно считать началом истории ускорителей.

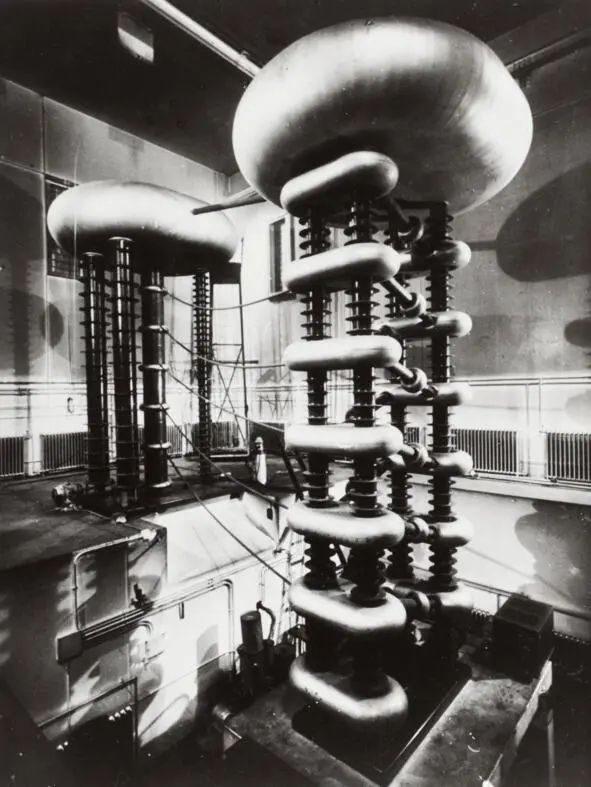

Установка Кокрофта-Уолтона состояла из двух основных элементов – генератора высокого напряжения и ускорительной трубки. Оба они в техническом отношении претерпели в дальнейшем существенные модификации. Одним из основных этапов в развитии электростатических ускорителей было изобретение в 1929 году Р. Ван-де-Граафом из Пристонского университета в США генератора высокого напряжения с механическим переносом заряда. Повышение энергии в этих машинах сдерживалось в основном электрической прочностью опорных изоляторов и ускорительной трубки, по применение принудительного распределения потенциала позволило вскоре получить энергию 2,5 МэВ. В СССР в 1938 году в Харькове был запущен электростатических ускоритель на 3,6 МэВ. Важно также отметить, что к концу 50-х годов ускорительная трубка серийного электростатического ускорителя выдерживала 16 МВ.

Установка Кокрофта-Уолтона

Тем не менее, ограниченные возможности метода электростатического ускорения были очевидны, а развитие физики ядра настоятельно требовало перехода к энергиям порядка десятка МэВ, сравнимой со средней энергией связи нуклона в ядре. Поэтому качественно новым этапов в развитии ускорителей следует считать появление резонансных методов, не требующих высоких напряжений. Первые идеи такого рода были высказаны, как показывают исследования, шведским учёным Изингом в 1924 году, но не привели к созданию работоспособной модели. Линейным вариантом резонансного ускорителя занимался также шведский физик Р. Видерое, внёсший вклад и для разработки бетатрона. В их схемах не было никаких принципиальных недостатков, но увы, лишь отсутствие в конце 20-х годов мощных коротковолновых генераторов не позволило осуществить их на практике. Выше уже упоминалось об обилии появившихся в то время идей, не нашедших технического воплощения. В этой связи следует упомянуть и имя американского инженера Дж. Слепяна, в патентах которого можно найти прообразы некоторых будущих ускорителей, в том числе бетатрона и линейного резонансного ускорителя.

На реальную основу резонансное ускорение было поставлено в работах Э. Лоуренса, проводившихся в лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. Практически одновременно в 1930—1932 гг. в этой лаборатории появились работающие модели циклотрона – первого циклического ускорителя, в создании которого важную роль сыграл М. Ливингстон, и линейного резонансного ускорителя с трубками дрейфа (Д. Слоан). Однако линейные системы вскоре отошли на второй план из-за недостаточного развития техники СВЧ по сравнению с циклотроном, который уже начал поистине своё большое триумфальное шествие.

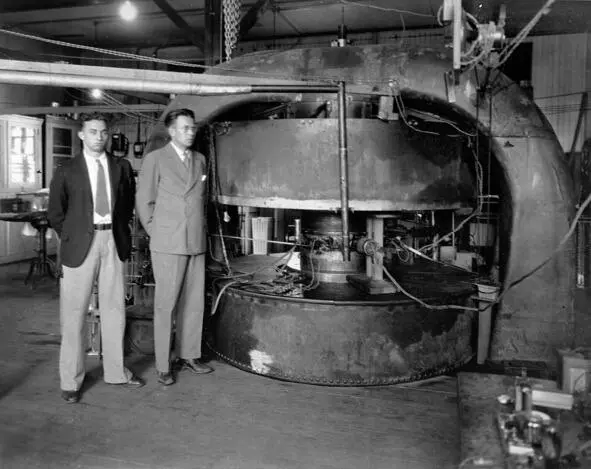

Уже в 1935 году была получена энергия альфа-частиц, равная 11 МэВ и впервые превысившая максимальную энергию естественных радиоактивных изотопов, а в 1938 году был запущен циклотрон с диаметром полюсов 1,52 м, на котором были получены альфа-частицы с энергией 32 МэВ. Перед началом второй мировой войны было начато сооружение циклотрона для дейтронов на энергию 100 МэВ. Первый циклотрон в Европе был запущен в Ленинграду в 1936 году в Радиевом институте на энергию 6 МэВ.

С. Ливингстоун и Э. Лоуренс у 27-дюймового циклотрона 30-х годов

Роль циклотрона в развитии ядерной физики трудно переоценить. Особенно важным этапом стало ускорение в циклотроне дейтронов, сначала из-за того интереса, который представляет дейтрон как простейшая ядерная система, а затем из-за открывшихся возможностей генерации интенсивных потоков нейтронов с помощью легко идущих реакций типа (d-n), то есть дейтрон-нейтронных реакций. Значение последнего указанного обстоятельства не требует комментариев, поскольку благодаря ему были впоследствии получены точные количественные сведения о сечениях реакции захвата и деления, ибо реакции с нейтронами привлекли в дальнейшем большое внимание за счёт урановой технологии.

Проблема ускорения электронов стояла несколько особняком и не могла быть решена на пути развития циклотрона, принципиально не пригодного для ускорения релятивистских частиц. Линейные же ускорители пережили своё настоящее второе рождение лишь после второй мировой воны в связи с бурным развитием техники генерации СВЧ-колебаний для целей радиолокации. Однако в 1940 году Д. Керстом в США был запущен циклический индукционный, то есть не резонансный ускоритель – бетатрон на 2,3 МэВ, основная идея которого содержалась в патентах Слепяна. Близк к созданию бетатрона подошёл Видерое, впервые сформулировавший так называемое бетатронное условие, позволяющее сохранить при ускорении радиус орбиты почти постоянным, что оказалось важным с практической точки зрения. Кроме того, в начале 40-х годов были чётко выяснены условия устойчивости движения электронов в бетатроне, что имело принципиальное значение. Дело в том, что ускоряющее электрическое поле в бетатроне в практических условиях оказывается очень малым и для достижения одной и той же энергии частица вместо сотен метров, как в циклотроне, должна пройти полный путь в тысячи километров, на котором, естественно, сильно сказываются даже малые возмущения движения.

Работа Керста была повторена, хотя и не сразу, в нескольких лабораториях, в том числе и в СССР, и бетатрон вскоре стал надёжным и простым источником тормозного излучения, используемым в физики фотоядерных реакций и в технике. Однако его главный достаток – небольшое ускоряющее поле, почти неизбежно следующий из нерезонансного характера ускорения, определял максимальную энергию на уровне 100 МэВ, когда же крупнейший бетатрон Иллинойского университета в США давал энергию 300 МэВ. Принципиальный характер этого ограничения связан с магнитотормозным или точнее синхротронным излучением частиц, двигающихся по окружности.

Теория синхротронного излучения, развитая в начале 40-х годов и хорошо подтверждённая экспериментально, указывала на неизбежное возрастание с энергией радиационных потерь, которые не могли быть восполнены относительно малым ускоряющим полем бетатрона.

Таким образом, в начале 40-х годов сложилась внешне тупиковая ситуация: казалось, что резонансные методы достигли своего потолка, связанного с релятивистскими эффектами, а нерезонансные сталкивались с непреодолимыми техническими трудностями. В то же время переход в диапазон энергий порядка сотен МэВ был необходим в связи с появлением новой отрасли науки – физики элементарных частиц и требованиями генерации недавно открытых мезонов, когда же энергия покоя μ-мезона составляет 106 МэВ, а π-мезона 140 МэВ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: