Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)

- Название:Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT»

- Год:2004

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I) краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен истории бурного развития космонавтики во второй половине XX века, альтернативным разработкам и соперничеству между Советским Союзом и США.

Книга будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Учитывая выявленные недостатки системы орбитального перехвата с использованием ядерного оружия, в начале 70-х годов ВВС стали разрабатывать новый противоспутниковый проект. Он была рассчитана на поражение цели не ядерной боевой частью, а за счет прямого попадания противоспутниковой ракеты во вражеский космический аппарат. Оперативность же ее использования достигалась за счет самолетного базирования. Но об этом я расскажу ниже.

Космонавты идут на абордаж

Советские военные тоже не остались равнодушными к идее орбитального перехвата.

Один из проектов практически повторял американские испытания 1959 года. А именно, предполагалось создание небольшой ракеты, запускаемой с самолета с высоты около 30 километров и несущей заряд около 50 килограммов взрывчатки. Ракета должна была сблизиться с целью и взорваться не далее как в 30 метрах от нее. Работы по этому проекту были начаты в 1961 году и продолжались до 1963 года.

Однако летные испытания не позволили достигнуть тех результатов, на которые надеялись разработчики. Система наведения оказалась не настолько эффективной, как это было необходимо. Испытаний в космосе даже не стали проводить.

Следующий проект родился на волне той эйфории, которая царила в советской космонавтике после полета человека в космос. 13 сентября 1962 года, после совместного полета «Востока-3» и «Востока-4», когда неманеврирующие корабли за счет точности запуска удалось свести на расстояние до пяти километров, Научно-техническая комиссия Генштаба заслушала доклады космонавтов Андрияна Николаева и Павла Поповича о военных возможностях кораблей «Восток».

Вывод из докладов звучал следующим образом: «Человек способен выполнять в космосе все военные задачи, аналогичные задачам авиации (разведка, перехват, удар). Корабли «Восток» можно приспособить к разведке, а для перехвата и удара необходимо срочно создавать новые, более совершенные космические корабли».

Подобные корабли тем временем уже разрабатывались.

На основе пилотируемого орбитального корабля «7К-ОК» («Союз») планировалось создать космический перехватчик — «7К-П» («Союз-П»), который должен был решать проблему инспекции и вывода из строя космических аппаратов противника.

Проект встретил поддержку в лице военного руководства, поскольку уже были известны планы американцев о создании военной орбитальной станции «МОЛ», а маневрирующий космический перехватчик «Союз-П» был бы идеальным средством для борьбы с такими станциями.

Однако из-за общей перегруженности проектами ОКБ-1 пришлось отказаться от заманчивой военной программы.

В 1964 году все материалы по «Союзу-П» были переданы в филиал № 3 ОКБ-1 при куйбышевском авиазаводе «Прогресс». Начальником филиала был ведущий конструктор Дмитрий Козлов. «Союз-П» был далеко не единственной разработкой военного назначения, переданной в филиал.

Здесь, в частности, создавались спутники фоторазведки «Зенит-2» и «Зенит-4».

Первоначально предполагалось, что «Союз-П» будет обеспечивать сближение корабля с вражеским космическим объектом, выход космонавтов в открытый космос с целью обследования объекта. Затем, в зависимости от результатов инспекции, космонавты либо выведут объект из строя путем механического воздействия, либо снимут его с орбиты, поместив в контейнер корабля.

По здравому размышлению от такого сложного технически и опасного для космонавтов проекта отказались. В то время практически все советские спутники снабжались аварийной системой подрыва, с помощью которой можно было уничтожить любой свой спутник, чтобы он не попал в руки противника. Адекватных действий ожидали и от потенциального противника, поэтому резонно заключили, что при таком варианте космонавты могли бы стать жертвами мин-ловушек. От инспекции в таком виде отказались, но сам пилотируемый вариант космического перехватчика продолжал развиваться.

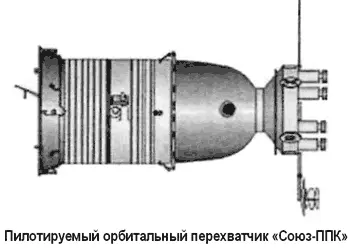

В рамках обновленного проекта предполагалось создать корабль «Союз-ППК» («Пилотируемый перехватчик»), оснащенный восьмью небольшими ракетами. Изменилась и схема действия системы. По-прежнему корабль должен был сблизиться с космическим аппаратом противника, но теперь космонавты не должны были покидать корабль, а визуально и с помощью бортовой аппаратуры обследовать объект и принять решение об его уничтожении. Если такое решение принималось, то корабль удалялся на расстояние до одного километра от цели и расстреливал ее с помощью бортовых мини-ракет.

Габариты космического перехватчика «Союз-ППК»: полная длина — 6,5 метра, максимальный диаметр — 2,7 метра, обитаемый объем (на двух космонавтов) — 13 м3, полная масса — 6700 килограммов.

Помимо корабля-перехватчика «Союз-П» в филиале № 3 Дмитрия Козлова разрабатывались военные корабли «Союз-ВИ» («Военный исследователь») и «Союз-Р» («Разведчик»).

Проект корабля «7К-ВИ» («Союз-ВИ», «Звезда») появился во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров от 24 августа 1965 года, предписывающего ускорить работы по созданию военных орбитальных систем. За основу «Союза-ВИ», как и в предыдущих случаях, была принята конструкция орбитального корабля «7К-ОК», но начинка и система управления сильно отличались. Конструкторы филиала № 3 обещали создать универсальный военный корабль, который мог бы осуществлять визуальную разведку, фоторазведку, совершать маневры для сближения и уничтожения космических аппаратов потенциального противника.

Задержки и сбои в программе летно-конструкторских испытаний орбитального «Союза» заставили Козлова в начале 1967 года пересмотреть проект своего военного корабля.

Новый космический корабль «7К-ВИ» с экипажем из двух человек имел полную массу 6,6 тонны и мог работать на орбите в течение трех суток. Однако ракета-носитель «Союз» могла вывести на расчетную орбиту только 6,3 тонны полезного груза. Пришлось дорабатывать и носитель — в результате появился проект новой модернезированной ракеты «Союз-М» («11А511М»).

Проект нового варианта комплекса «Союз-ВИ» был одобрен, и постановлением от 21 июля 1967 года утвердили срок первого полета военно-исследовательского корабля — конец 1968 или начало 1969 года.

В корабле «Союз-ВИ» изменилось расположение основных модулей. Спускаемый аппарат располагался теперь на самом верху. Позади кресел экипажа имелся люк для доступа к цилиндрическому орбитальному отсеку, который был больше, чем по стандарту «Союза». В отличие от других модификаций «Союза», места экипажа располагались не в ряд, а друг за другом. Это позволило разместить приборы контроля и управления по боковым стенам капсулы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: