Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)

- Название:Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT»

- Год:2004

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I) краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен истории бурного развития космонавтики во второй половине XX века, альтернативным разработкам и соперничеству между Советским Союзом и США.

Книга будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

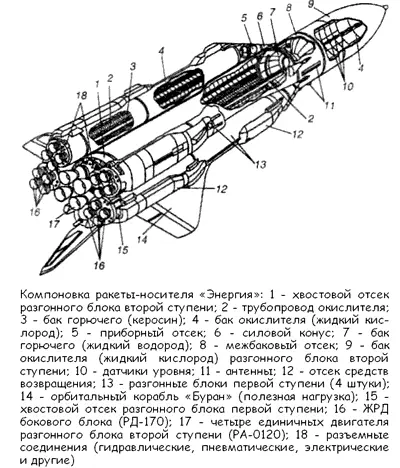

Базовая модель (собственно ракета «Энергия») имеет стартовую массу 2400 тонн. Конечная масса 400 тонн включает массу полезного груза. Суммарная тяга двигателей в момент старта — около 3600 тонн. Общая длина ракеты-носителя «Энергия» — около 58,8 метра.

Ракета способна выводить на низкие орбиты ИСЗ полезную нагрузку до 100 тонн, на геостационарную орбиту — до 20 тонн, на траекторию полета к Луне — до 32 тонн. При этом она обеспечивает всеазимутальность пусков, но за базовые орбиты, определяемые районами падения отработавших ракетных блоков 1-й ступени, приняты орбиты с наклонением: 51, 65 и 97°.

При разработке конструктивно-компоновочной схемы ракеты-носителя ее создателям пришлось учитывать возможности производственно-технологической базы. Так, диаметр ракетного блока 2-й ступени (блок «Ц») был выбран 7,7 метра, так как больший диаметр (целесообразный по условиям оптимальности) реализовать было нельзя из-за отсутствия соответствующего оборудования для механической обработки, а диаметр ракетного блока 1-й ступени (блок «А») 3,9 метра диктовался возможностями железнодорожного транспорта.

Как видите, римские лошади и по сей день определяют собой черты и габариты космической техники.

Большое внимание при проектировании ракеты уделялось выбору компонентов топлива. Рассматривалась возможность использования твердого топлива на 1-й ступени, кислородно-керосинового топлива на обеих ступенях, однако отсутствие необходимой производственной базы для изготовления крупногабаритных твердотопливных двигателей и оборудования для транспортирования снаряженных двигателей исключило возможность реализации этих вариантов.

Двигательная установка ракеты-носителя «Энергия» состоит из четырех четырехкамерных кислородно-керосиновых двигателей «РД-170» (по одному на каждом из четырех блоков 1-й ступени ракеты) и четырех однокамерных кислородно-водородных двигателей «РД-0120» на центральном блоке 2-й ступени, а также пневмогидросистемы, обеспечивающей их функционирование. Тяга у земли двигателя 1-й ступени — 740 тонн, двигателя 2-й ступени — 146 тонн, в пустоте — 190 тонн. Двигатели «РД-170», специально разработанные для ракеты-носителя «Энергия», обладают рекордными параметрами и не имеют аналогов за рубежом, а двигатели «РД-0120» — первые мощные отечественные двигатели, использующие в качестве горючего жидкий водород.

Разновременный запуск всех двигателей ракеты-носителя у земли (двигатели центрального блока запускаются с опережением) и плавный набор ими тяги позволяют минимизировать внешние нагрузки на конструкцию ракеты-носителя и обеспечивают наиболее полный контроль функционирования двигательных установок до отрыва ракеты-носителя от пускового устройства, что исключает ее старт с неисправным двигателем. Широкие диапазоны регулирования тяги двигателей и массового соотношения компонентов топлива, поступающего в камеры, обеспечивают реализацию наиболее оптимальных параметров движения ракеты-носителя и синхронизацию опорожнения топливных баков. Штатное выключение двигателей происходит после их перевода на режим конечной ступени тяги, составляющей 40–50 % от номинального значения.

Ракета-носитель на активном участке полета управляется и стабилизируется путем отклонения вектора тяги двигателей 1-й и 2-й ступеней в двух плоскостях: на 1-й ступени качаются в двух плоскостях четыре камеры сгорания каждого двигателя, а на 2-й ступени — четыре двигателя в двух плоскостях каждый. Для этого двигатели имеют узлы качания, позволяющие изменять положение вектора тяги для управления ракетой-носителем.

Ракетный блок 1-й ступени занимает особое место среди новых проектно-конструкторских решений, так как проектировался унифицированным для семейства ракет-носителей среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов. В соответствии с техническими требованиями, выдвинутыми к ракетно-космическому комплексу, «Энергия-Буран» должен быть многоразовым и использоваться в полете не менее десяти раз. Применительно к ракетному блоку с жидкостным ракетным двигателем такое требование было предъявлено впервые в мировой практике. В результате всесторонних исследований была выбрана парашютно-реактивная схема возвращения блока после его отделения от ракеты-носителя.

Элементы средств возвращения (парашютная система, твердотопливные ракетные двигатели мягкой посадки и разделение параблока на моноблоки, посадочное устройство, система управления возвращением) расположены частично внутри отсеков блока «А», большей частью — под крупногабаритными обтекателями, установленными на его наружной поверхности.

Понятно, что возвращение блоков и их повторное использование — это сложнейшая научно-техническая задача, которую предполагалось решать последовательно, по мере проведения экспериментальной отработки и увеличения числа пусков ракет-носителей типа «Энергия».

При первых летных испытаниях блоки «А» в составе ракеты-носителя не оснащались средствами возвращения — зато для обеспечения неизменных аэродинамических обводов на блоках «А» были установлены все обтекатели средств возвращения.

Программой летно-конструкторских испытаний системы «Энергия-Буран», утвержденной в 1986 году, предусматривалось десять пусков ракеты-носителя «Энергия» с кораблем «Буран» — причем первые пуски должны были быть беспилотными.

Учитывая отставание в изготовлении первой летной ракеты-носителя и орбитального корабля, главный конструктор НПО «Энергия» Борис Губанов предложил провести первый запуск, используя экспериментальную ракету под индексом «6С». В качестве полезного груза должен был выступать уже готовый космический аппарат «Скиф-ДМ» (подробнее об этом аппарате я расскажу в главе 18).

Предложение о пуске экспериментальной ракеты-носителя, после доработки получившей индекс «6СЛ», вызвало дискуссию, продолжавшуюся до начала 1987 года. В конце концов разрешение на пуск выдали под ответственность НПО «Энергия».

Первый пуск ракеты-носителя «Энергия-6СЛ» был проведен 15 мая 1987 года в 21 час 30 минут (по московскому времени) с задержкой на пять часов. Задержка была вызвана негерметичностью разъемного стыка трубопроводов по линии управляющего давления. Эту неисправность удалось оперативно устранить.

Пуск прошел успешно. Изменение всех параметров движения ракеты по времени полностью соответствовало данным предварительного моделирования. «Скиф-ДМ» отделился на 482-й секунде полета на заданной высоте.

В сообщении ТАСС от 17 мая 1987 года отмечалось:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: