Евгений Лосев - Турбовозы. История, теория, конструкция

- Название:Турбовозы. История, теория, конструкция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005300188

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Лосев - Турбовозы. История, теория, конструкция краткое содержание

Турбовозы. История, теория, конструкция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому конденсационную установку на паровозе обычно осуществляют одновременно с заменой поршневой машины турбиной, причём:

1) к.п.д. значительно повышается и расход угля падает;

2) конденсат – почти чистая дистиллированная вода – идёт в котёл; следовательно, получается замкнутый цикл, при этом накипь почти исчезает, и, таким образом, увеличивается срок службы котла и уменьшается его ремонт;

3) расход воды резко уменьшается;

4) перегрев пара может быть весьма повышен, так как нет трущихся частей, соприкасающихся с паром;

5) турбовоз лучше уравновешен и поэтому динамическое воздействие на путь уменьшается;

6) тяга воздуха происходит равномернее;

7) сила тяги при трогании с места и, вообще, при наибольших отсечках в турбинах больше, чем при поршневых машинах вследствие лучшего коэффициента сцепления, обусловленного наличием постоянного крутящего момента.

Вот почему научно-техническая и изобретательская мысль усиленно работала в направлении создания парового локомотива с другим первичным двигателем, свободным от указанных недостатков поршневой машины, каким и оказалась паровая турбина.

Осуществление рационального турбовоза зависит от удачного решения вопроса о конденсаторах, которых предложено несколько конструкций:

а) с охлаждением непосредственно воздухом;

б) с охлаждением водой, причём для конденсации используется скрытая теплота испарения воды;

в) обыкновенные водяные конденсаторы.

В общем, наиболее пригодным можно считать поверхностный конденсатор с испарителем.

Турбинный агрегат с конденсацией, обладая рядом больших преимуществ, – равномерным крутящим моментом, большой силой тяги при трогании с места, быстрым разгоном, полным уравновешиванием и питанием котла конденсатом, – требует однако добавочных устройств для передачи, обратного хода, вспомогательных механизмов и конденсации.

Как показывает изучение энтропийных диаграмм, увеличение давления пара даёт благоприятные результаты в связи с увеличением его температуры. В турбинах применение высокого давления не встречает затруднений.

Фактически турболокомотивы впервые появляются в тех странах, которые или должны привозить уголь из-за границы (Швеция, Швейцария), или которые благодаря низкому экономическому уровню должны прибегать к исключительной бережливости (Германия 20-х годов прошлого века).

В находившихся в то время в эксплуатации турболокомотивах господствовало большое разнообразие как относительно общей конструкции, так и относительно передачи 1 1 Первый турболокомотив был построен в Италии в 1908 г. Будучи неконденсационным, он мало отличался от обычного паровоза и потому не получил распространения. В период после первой мировой войны турболокомотивы начинают строиться в Швеции (Юнгстрем, Юнгстрем Байер, Юнгстрем Нидквист и Гольм, Юнгстрем неконденсационный), в Германии (Крупп-Цёлли, Маффей (1924), Геншель, Геншель – комбинированный), в Швейцарии (Цёлли), в Англии (Рэмси, Рейд-Маклауд), За исключением электропередачи в локомотиве Рэмси все остальные имеют механическую зубчатую передачу. В качестве сцепного веса в некоторых турболокомотивах используется вес тендера, в других вес главного экипажа. В турболокомотиве Рейд-Маклауд и Геншель (комбиннрованный) используется вес тендера и самого локомотива. Примечание А.А Чиркова .

.

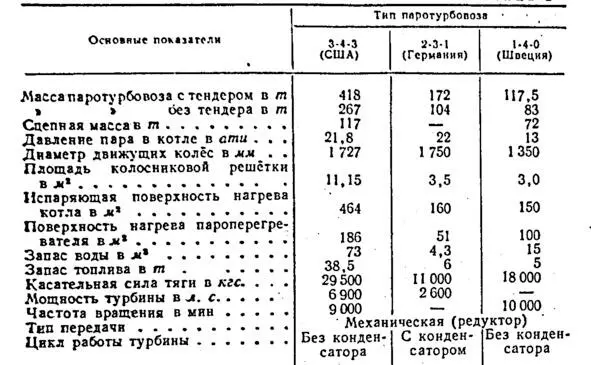

Наряду с чисто турболокомотивами (Цёлли, Крупп, Юнгстрем, Маффей, Рейд-Маклауд) имелся ещё турбоэлектровоз постройки Рэмси; Геншелем реализована комбинация поршневой машины с турбиной мятого пара в роли бустера тендера. Характеристики паротурбовозов типа 1—4—0 системы Юнгстрема, построенных в Швеции, типа 2—3—1 (Цёлли, Круппа и Маффея) – в Германии и типа 3—4—3 (Балдвина) – в США приведены в нижеследующей таблице.

Передача усилия от турбин к движущим осям в большинстве перечисленных выше паротурбовозов осуществлялась при помощи зубчатого редуктора, в котором по условиям эксплуатации локомотива на переменном профиле пути требовалось большое количество ступеней (пар зубчатых колёс). Для создания более гибкого управления локомотивом передача усилия от турбины к движущим осям была осуществлена с помощью электрического привода. Получился новый вид локомотива – паротурбовоз с электрической передачей.

Этот локомотив типа 2—4+2—4—2 с восемью движущими осями обладал большим весом, сложным оборудованием и мог совершать пробеги около 1000 км без набора топлива.

Несмотря на хорошие тяговые качества паротурбовоз с электрической передачей не получил распространения из-за высокой начальной стоимости, низкого коэффициента полезного действия и сложности ремонта.

В распоряжении конструкторов, посвятивших себя постройке турболокомотивов, имелся опытный и конструктивный материал лишь стационарных и судовых турбинных установок. Однако проблема установки тяговой турбины на локомотиве значительно сложнее из-за затруднений, вызываемых весовыми и габаритными предельными нормами, накладывающими ряд ограничений. Кроме того, эта задача затруднена теми особыми требованиями, которые предъявляла эксплуатация к новым конструкциям. Турбина в качестве тяговой машины локомотива вполне удовлетворяла эксплуатационным условиям, при которых скорости и мощности подвержены сильным колебаниям, кроме того она удовлетворяла также требованию реализации большого крутящего момента при трогании с места.

Наибольший вращающий момент паровой турбины при пуске в два раза превышает нормальный, так что турбовоз в этом отношении подобен паровозу. Расход пара вначале очень велик, но быстро падает с увеличением частоты вращения. Для реализации большого крутящего момента необходимо соответственно большое количество пара, которое, проходя через турбину, при стоящих неподвижно венцах, лишь дросселируется, на производя внешней работы.

Благодаря этому происходит очень быстрый прогрев ротора и корпуса турбины, причём температурные напряжения не появляются благодаря тому, что отвод тепла происходит достаточно легко через поверхность частей турбины, омываемых паром, имеющих большой вес.

Изменение скорости поезда, а следовательно и скорости венца турбины значительно влияет на величину коэффициента полезного действия турбины. В этом отношении реактивные турбины менее чувствительны, чем активные, так как можно считать, что уже при средних скоростях реактивные турбины работают в лучших условиях. Благодаря этому сторонники активных турбин предложили применить на локомотиве устройство, по идее заимствованное из практики морских ходовых турбин, которые включаются при уменьшении скорости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: