Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II)

- Название:Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT»

- Год:2004

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II) краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен истории бурного развития космонавтики во второй половине XX века, альтернативным разработкам и соперничеству между Советским Союзом и США.

Книга будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Среди важнейших аргументов в пользу этого шага, последствия которого широко обсуждались экспертами и общественностью во всем мире, президент Билл Клинтон и его окружение единодушно назвали распад Советского Союза и как следствие безвозвратную утрату США своего единственного достойного соперника в противоборстве сверхдержав.

Видимо, именно это заставляет некоторых современных авторов утверждать, что программа «СОИ» изначально задумывалась как блеф, направленный на запугивание руководства противника. Дескать, Михаил Горбачев и его окружение приняли блеф за чистую монету, испугались, а от испуга проиграли Холодную войну, что привело к развалу Советского Союза.

Это неправда. Далеко не все в Советском Союзе, в том числе и в высшем руководстве страны, принимали на веру распространяемую Вашингтоном информацию в отношении «СОИ». В результате исследований, проведенных группой советских ученых под руководством вице-президента АН СССР Велихова, академика Сагдеева и доктора исторических наук Кокошина, был сделан вывод о том, что рекламируемая Вашингтоном «система явно не способна, как это утверждается ее сторонниками, сделать ядерное оружие «бессильным и устаревшим», обеспечить надежное прикрытие территории США, а тем более их союзников в Западной Европе или в других районах мира». Более того, в Советском Союзе уже давно разрабатывалась собственная система ПРО, элементы которой можно было использовать в программе «АнтиСОИ».

Советская система ПРО

В Советском Союзе проблеме противоракетной обороны начали уделять внимание сразу после окончания Второй мировой войны. В начале 50-х годов в НИИ-4 Минобороны СССР и в НИИ-885, занимавшихся разработкой и применением баллистических ракет, были проведены первые исследования возможности создания средств ПРО. В этих работах, предлагались схемы оснащения противоракет двумя типами систем наведения. Для противоракет с телеуправлением предлагалась осколочная боевая часть с низкоскоростными осколками и круговым полем поражения.

Для противоракет с самонаведением предлагалось использовать боевую часть направленного действия, которая вместе с ракетой должна была поворачиваться в сторону цели и взрываться по информации от головки самонаведения, создавая наибольшую плотность поля осколков в направлении на цель.

Один из первых проектов глобальной противоракетной обороны страны был предложен Владимиром Челомеем.

В 1963 году он предложил использовать разработанные в его ОКБ-52 межконтинентальные ракеты «УР-100» для создания системы ПРО «Таран». Предложение было одобрено и постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 мая 1963 года была задана разработка проекта системы ПРО «Таран» для перехвата баллистических ракет на заатмосферном участке траектории.

В системе должна была применяться ракета «УР-100» («8К84») в варианте противоракеты со сверхмощной термоядерной боевой частью, мощностью не менее 10 мегатонн.

Ее габариты: длина — 16,8 метра, диаметр — 2 метра, стартовая масса — 42,3 тонны, масса головной части — 800 килограммов.

Противоракета смогла бы поразить цели на высотах около 700 километров, дальность поражения цели — до 2000 тысяч километров. Вероятно, для гарантированного поражения всех целей требовалось развернуть несколько сотен пусковых установок с противоракетами системы «Таран».

Особенностью системы являлось отсутствие коррекции противоракеты «УР-100» во время полета, что обеспечивалось бы точным целеуказанием РЛС.

В новой системе должны были применяться радиолокационные средства системы «Дунай-3», а также многоканальная РЛС «ЦСО-С», вынесенная на 500 километров от Москвы в сторону Ленинграда. По данным этой РЛС, работающей в диапазоне длин волн от 30 до 40 сантиметров, должно было осуществляться обнаружение вражеских ракет и пролонгация координат точек перехвата и момента прихода целей в эти точки. Станция «ЦСО-С» включалась по сигналам узлов системы предупреждения о ракетном нападении «РО-1» (город Мурманск) и «РО-2» (город Рига).

В 1964 году работы по системе «Таран» были прекращены — немалую роль в истории создания этой системы сыграла отставка Никиты Хрущева. Однако сам Владимир Челомей в дальнейшем признался, что отказался от системы «Таран» из-за уязвимости системы дальнего радиолокационного обнаружения, которая являлась ключевым звеном его системы.

Кроме того, противоракете требовался стартовый ускоритель — сходная баллистическая ракета в качестве противоракеты не годится из-за ограничений по скорости и маневренности при жестком лимите времени для перехвата цели.

Успеха добились другие. В 1955 году Григорий Васильевич Кисунько, главный конструктор СКБ-30 (структурное подразделение крупной организации по ракетным системам СБ-1), подготовил предложения по полигонной экспериментальной системе ПРО «А».

Проведенные в СБ-1 расчеты эффективности противоракет показали, что при существующей точности наведения поражение одной баллистической ракеты обеспечивается применением 8-10 противоракет, что делало систему малоэффективной.

Поэтому Кисунько предложил применить новый способ определения координат высокоскоростной баллистической цели и противоракеты — триангуляцию, то есть определение координат объекта по замерам дальности до него от РЛС, разнесенных на большое расстояние друг от друга и расположенных в углах равностороннего треугольника.

В марте 1956 года силами СКБ-30 был выпущен эскизный проект противоракетной системы «А».

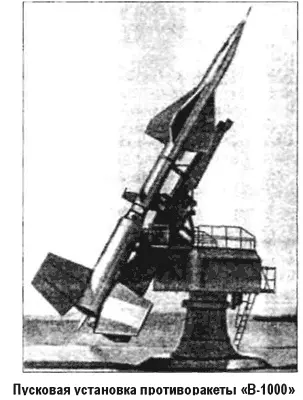

В состав системы входили следующие элементы: радиолокаторы «Дунай-2» с дальностью обнаружения целей 1200 километров, три радиолокатора точного наведения противоракет на цель, стартовая позиция с пусковыми установками двухступенчатых противоракет «В-1000», главный командно-вычислительный пункт системы с ламповой ЭВМ «М-40» и радиорелейные линии связи между всеми средствами системы.

Решение о строительстве десятого государственного испытательного полигона для нужд ПВО страны было принято 1 апреля 1956 года, а в мае была создана Государственная комиссия под руководством маршала Александра Василевского для выбора места его размещения, а уже в июне военные строители приступили к созданию полигона в пустыне Бетпак-Дала.

Первая работа системы «А» по перехвату противоракетой баллистической ракеты «Р-5» прошла успешно 24 ноября 1960 года, при этом противоракета не оснащалась боевой частью. Затем последовал целый цикл испытаний, часть из которых закончились неудачно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: