Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II)

- Название:Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT»

- Год:2004

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II) краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен истории бурного развития космонавтики во второй половине XX века, альтернативным разработкам и соперничеству между Советским Союзом и США.

Книга будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лишь много позже конструкторы были вынуждены признать, что создание такой «атомной ракеты» не представляется возможным — со временем подобную схему даже стали называть «псевдоракетой». И дело не только в том, что организация движения продуктов ядерной реакции, подобно тому как это происходит в обычных термохимических ракетных двигателях с продуктами реакции сгорания топлива, пока не осуществлена. Здесь возникает еще одна трудность принципиального характера. Она связана с ограничением максимально возможной тяги подобного двигателя. Частицы вещества в двигателе — продукты ядерной реакции — движутся с колоссальной скоростью, соответствующей температурам во многие миллионы градусов. В результате мириадов ударов этих частиц о стенки двигателя последние почти мгновенно прогорают! Чтобы двигатель был работоспособным при столь большой скорости движения частиц, нужно сильно уменьшить число этих частиц, то есть соответственно в миллионы раз уменьшить тягу двигателя. Вот почему «псевдоракетный» двигатель мог бы работать лишь при ничтожно малой тяге.

Применение атомной энергии в ракетной технике требует новых способов использования этой энергии. Принципиальная разница здесь состоит в том, что необходимо разделять источник энергии и рабочее вещество, создающее тягу в двигателе. Подобная схема усложняет конструкцию, но позволяет преодолеть целый ряд проблем.

Очевидно, в этом случае источником энергии должен служить атомный реактор или «котел» — подобный используемым на атомных электростанциях или на подводных лодках. В таком котле атомная энергия преобразуется в тепловую и сообщается какому-либо веществу, которое используется для охлаждения котла. Это вещество, нагретое в котле до высокой температуры, и может служить непосредственно «отбросной» массой ракетного двигателя, вытекая из него наружу и таким образом создавая реактивную тягу.

Один из таких проектов описан в сборнике «Новое в военной технике», выпущенном в 1958 году.

Его авторы представляли ракету в виде комбинированного атомно-химического пятиступенчатого носителя, где первой стартовой ступенью являлась химическая ракета из семи жидкостных двигателей, работающих на кислороде и водороде.

Баки с топливом первой ступени служили защитной экранировкой второй ступени, где находился реактор атомной ракеты. Третья ступень и последующие после атомной также были на химическом топливе. Их запасы топлива обеспечивали защиту экипажа, находящегося в головной части составной ракеты. По мнению конструкторов, включенный атомный двигатель на значительной высоте уже не представлял опасности, а отделившаяся вторая ступень с реактором по истечении некоторого времени, замедлив свое движение, должна была попасть в более плотные слои атмосферы и сгореть.

Согласно расчетам уран-графитовый реактор атомной ступени обеспечивал бы скорость истечения газов не ниже 10000 м/с. В качестве рабочего вещества использовался аммиак.

При этом конечная скорость последней ступени должна достигать 20 450 м/с. Вес шарообразной кабины с экипажем (то есть полезная нагрузка) — не менее 1,4 тонны.

Другой проект ракеты с уран-графитовым ЯРД разрабатывался в рамках американской программы «Ровер» («Rover»), инициированной в середине 50-х годов.

Первый реактор для ракеты «Ровер» получил название «Киви» по имени безобидной новозеландской птицы, отличающейся тем, что она не способна летать; выбор названия объясняется назначением реактора — он предназначался не для полета, а лишь для наземных стендовых испытаний. Активная зона реактора представляет собой связки тепловыделяющих элементов из графита, в котором диспергированы частицы делящегося ядерного горючего — карбида урана с покрытием из пиролитического графита. В тепловыделяющих элементах предусмотрены каналы для течения рабочего вещества, которым служит жидкий водород. Чтобы устранить коррозионное действие водорода на графит, эти каналы имеют покрытие из карбида ниобия.

Первая серия из трех реакторов «Киви-А» была предназначена для испытаний на газообразном водороде, начатых в 1959 году. Расчетная тепловая мощность для этих реакторов 100 МВт. Затем, начиная с 1962 года, начались испытания второй серии реакторов — «Киви-Б» тепловой мощностью 1100 МВт, предназначенных уже для работы на жидком водороде (всего испытывалось семь модификаций реактора «Киви»). Эти эксперименты выявили многочисленные дефекты реакторов, подвергавшихся поэтому различным конструктивным доработкам, и были закончены в августе 1964 года испытанием реактора «В-4Е-301». В ходе этого испытания двигатель работал на мощности в 900 МВт более восьми минут, развивав тягу порядка 22700 килограммов при скорости истечения 7500 м/сек. Затем в самом начале 1965 года реактор был разрушен в ходе специального испытания «Киви-ТНТ», при котором его довели до взрыва вследствие разгона реактора с целью выяснения особенностей такого катастрофического режима. Если нормально переход реактора с нулевой мощности на полную требует десятков секунд (что, кстати, совершенно недостижимо для стационарных реакторов), то при этом испытании длительность такого перехода определялась лишь инерцией регулирующих стержней; она составляла тысячные доли секунды. Примерно через 44 миллисекунды после перевода стержней в положение полной мощности реактор был разрушен действием сил, эквивалентных взрыву 50–60 килограммов тринитротолуола.

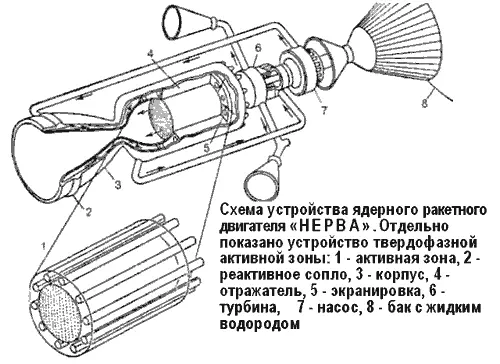

Еще в ходе работ по программе «Ровер», в 1961 году началась разработка ядерного ракетного двигателя «НЕРВА» («NERVA»), предназначенного уже для летных испытаний.

В том же году были начаты работы и по ракете, предназначенной для испытаний двигателя «НЕРВА» и получившей название «Рифт» («Rift»). Однако впоследствии работы по этой ракете, которую предполагалось использовать в качестве верхней ступени космической ракеты-носителя «Сатурн-5» (Проект «Apollo-Х»), были прекращены.

Первые этапы работы по двигателю «НЕРВА» базировались на реакторе, изготовленном в нескольких модификациях фирмой «Вестингауз», получившем обозначение «NRX» и про сути представлявшем собой реактор «Киви-Б», но специально модифицированном для этих работ. Испытания реакторов начались в 1964 году, и в них была достигнута мощность в 1000 МВт, тяга примерно в 22,5 тонны и скорость истечения более 7000 м/с. В ходе испытаний, продолжавшихся в 1965 году, один из реакторов работал на полной мощности 1100 МВт в течение примерно 16,5 минуты; скорость истечения составила 7500 м/с.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: