Г. АЛЬТШУЛЛЕР - АЛГОРИТМ ИЗОБРЕТЕНИЯ

- Название:АЛГОРИТМ ИЗОБРЕТЕНИЯ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. АЛЬТШУЛЛЕР - АЛГОРИТМ ИЗОБРЕТЕНИЯ краткое содержание

АЛГОРИТМ ИЗОБРЕТЕНИЯ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Делалось это кустарно: прямо из трубопровода брали пробу, наливали ее в колбу и по уровню плавающего в ней поплавка определяли плотность нефтепродукта. Но разность плотности светлых горючих весьма незначительна, и «ловить» таким путем границы смешения было почти невозможно. В результате за каждый цикл перекачки только по одному трубопроводу среднего диаметра (500 мм) вместе со смесью уходило в брак от 800 до 1200 тонн чистых продуктов.

Было внесено несколько предложений. Например, предложили прибор «нефтеденсиметр», который определял сортность нефтепродуктов по их плотноети тоже на основе поплавка, но установленного в горловине трубопровода. Предлагалось также осуществлять контроль гамма-плотномером. Этот прибор действует при помощи гамма-излучений радиоактивных изотопов, устанавливая качество горючего опять-таки по его плотности. Есть ультразвуковые установки, измеряющие скорость распространения звука в жидкости.

Посмотрите на рис. 30. По трубопроводу встык движутся два разных нефтепродукта Л и Б. На стыке образуется смесь А + Б. Если бы удалось точно фиксировать границы I и II, то потери не превышали бы объема смеси. Но из-за неточности контроля приходится начинать отделение смеси раньше (линии III), а заканчивать позже (линия IV), чем это теоретически возможно. Совершенствуя методы контроля, приближают линию III к I и линию IV к II. Потери при этом уменьшаются, но смесь А + Б образуется по-прежнему. Целесообразнее обходной путь: вообще избежать образование смеси А + Б, использовав какой-то разделитель между А и Б.

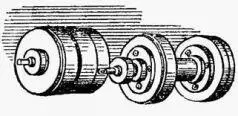

Рис. 31. Разделители с манжетными и дисковыми уплотнителями.

Известны разделители (рис.31) с манжетными, дисковыми и щеточными уплотнителями. Однако эти «ершики» имеют принципиальные недостатки: смесеобразование не предотвращается - нефтепродукты просачиваются через зазоры между стенками трубы и уплотнителями; «ершики» застревают в трубопроводах, а кое-где вообще не могут пройти. На трассе (через определенные расстояния) стоят промежуточные насосные пункты. Понятно, что пройти через насосы твердый разделитель не может.

Расположить вдоль трубопровода гибкую перегородку? Дорого, сложно, ненадежно…

Были предложены жидкие разделители: вода, лигроин» На первый взгляд это удачное решение: чтобы не происходило смешивания, достаточно взять жидкий разделитель в небольшом количестве - полтора процента от объема трубопровода. Но беда в том, что и вода, и лигроин, и любой другой жидкий разделитель в процессе транспортировки смешиваются с нефтепродуктами. Конечно, не жалко выбросить отработавшую в качестве разделителя воду, но как отделить ее от нефтепродуктов?

Итак, твердые и жидкие разделители имеют серьезные недостатки. Газообразные вообще не подходят: газ поднимается в верхнюю часть трубопровода и перестает играть роль разделителя.

Проведите анализ задачи с шага 2-3.

«ЗАПАТЕНТОВАНО» В ПАЛЕОЗОЕ.

Общее количество патентов на изобретения, выданных во всем мире, составляет около 13 миллионов. Предположим, что одно описание можно прочитать за 5 минут. Тогда на ознакомление с мировым патентным фондом потребуется около 125 лет.

Есть, однако, еще один «патентный фонд», в котором изобретений так много, что ознакомиться с ними человечеству не удалось за все время существования. Это п а-тентный фонд природы.

Человек издавна пользовался идеями, «запатентованными» природой. Количество изобретений, имеющих прямые прообразы в природе, вероятно, измеряется десятками тысяч. И все же пока освоена ничтожная часть «изобретений» природы, лишь те, которые лежали на виду.

Еще недавно господствовало мнение, будто одни и те же задачи в технике и в природе решаются разными путями. Действительно, технические решения чаще всего не похожи на решения природные. То, что в природе достигается тихо и как-то незаметно, в технике нередко связано с использованием огромных температур и давлений, с колоссальным расходом энергии, словом, с «большими потенциалами». Эти «.большие потенциалы» выглядят куда более внушительными, чём едва заметные приспособления каких-то букашек.

Считалось азбучной истиной, что копирование природы лежит в стороне от главной линии развития техники. Поэтому изобретатели, решая новые технические задачи, обычно даже не делали попыток использовать ответы, уже полученные природой.

Какой же путь предпочтительнее - традиционно-технический или тот, по которому развивались «живые машины»?

Сравним, например, крыло самолета и крыло птицы. Крыло современного самолета - одно из наивысших достижений техники. Но ни один самолет не может соперничать с птицами по количеству поднимаемого груза на единицу затрачиваемой мощности. Если бы крылья современных самолетов были машущими, они поднимали бы 120-130 кг груза на 1 л. с, развиваемую двигателями. А пока крылья наиболее совершенных машин способны поднять лишь вдесятеро меньший удельный груз.

Особенно велико превосходство природы в конструировании «контрольно-измерительных приборов». Кузнечик располагает слуховой аппаратурой, улавливающей колебания, амплитуда которых равна половине диаметра атома водорода! Не удивительно, что именно приборостроители первыми пришли к выводу о необходамости планомерно изучать и переносить в свою практику принципы, используемые природой. Так возникла бионика - наука, решающая инженерные проблемы приемами, заимствованными у природы.

Вначале бионика занималась лишь моделированием органов чувств. Сейчас круг решаемых ею проблем значительно расширился: бионика берется за задачи, относящиеся к самым различным отраслям техники. Общим является лишь метод*решения - использование прообразов природы.

В сущности, восьмой шаг оперативной стадии АРИЗ можно было бы сформулировать так: надо подойти к решению изобретательской задачи с позиций бионики. Теоретически здесь все просто-изобретатель заимствует готовое решение. Практически же, прежде чем позаимствовать, надо найти подходящий природный прообраз. И тут оказывается, что при всей теоретической бесспорности этого приема практически он может быть использован лишь в редчайших случаях.

На семинарах по методике изобретательства были решены сотни учебных и производственных задач, но ни разу в качестве подсказки не использовались природные прообразы! Правда, после решения задачи нередко удавалось «подобрать» для найденной идеи природный аналог. Это укрепляло уверенность в том, что решение правильное, но не больше.

В чем же дело?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: