Генрих Альтов - Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач

- Название:Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советское радио

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Альтов - Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач краткое содержание

Творчество изобретателей издавна связано с представлениями об «озарении», случайных находках и прирожденных способностях. Однако современная научно-техническая революция вовлекла в техническое творчество миллионы людей и остро поставила проблему повышения эффективности творческого мышления. Появилась теория решения изобретательских задач, которой и посвящена эта книга.

Автор, знакомый многим читателям по книгам «Основы изобретательства», «Алгоритм изобретения» и другим, рассказывает о новой технологии творчества, ее возникновении, современном состоянии и перспективах. В книге разобраны 70 задач, приведена программа решения изобретательских задач АРИЗ-77 и необходимые для ее использования материалы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, в первую очередь на инженеров, разработчиков новой техники, изобретателей, студентов технических вузов. На изобретательских примерах рассмотрены и вопросы управления творческим процессом вообще, поэтому книга адресована и читателям, не связанным с техническим творчеством. Особый интерес книга представляет для научных работников и исследователей в области кибернетики, искусственного интеллекта, психологии мышления.

Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

7. Поле и вещество не взаимодействуют; требуется обеспечить их взаимодействие.

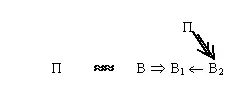

Введение вещества-посредника В2 или комплекса веществ (В2Вз), через которые П1 действует на В1. Если второе вещество вводить нельзя, использовать стандарт 10.

8. Два вещества взаимодействуют, но одно из веществ или оба вещества, или их взаимодействие плохо поддается управлению (обнаружению, измерению, изменению); заменять эти вещества другими нельзя; требуется обеспечить эффективное управление.

а. Введение поля (преимущественно электрического, магнитного или оптического), проходящего через систему и «выносящего» информацию о ее состоянии.

б. Введение поля П, действующего по-разному на В1 и В2 или действующего только на одно из веществ.

в. Постройка веполя с комплексом (ВзВз); поле П действует на Вз.

9. Поле и вещество взаимодействуют, но один из этих элементов или оба элемента, или их взаимодействие плохо поддается управлению (обнаружению, измерению, изменению); заменять элементы нельзя; требуется обеспечить эффективное управление.

а. Введение В2, взаимодействующего с П и В1.

б. В2 переводит в , возникает хорошо управляемый веполь из элементов В1, В2 и .

10. Два вещества (или вещество и поле) взаимодействуют; одно вещество можно изменять; требуется установить (или улучшить) второе (дополнительное) взаимодействие (или действие), не ухудшая первого (имеющегося).

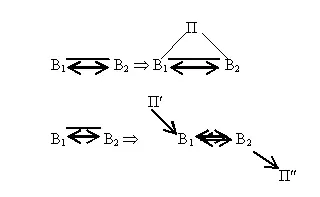

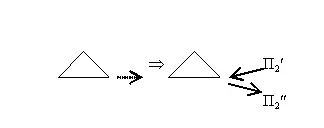

а. Постройка веполя, обеспечивающего второе взаимодействие, причем вводимое поле не должно влиять на первое взаимодействие:

б . Постройка цепных веполей, например:

11. Поле и вещество связаны двумя конфликтующими сопряженными взаимодействиями; требуется ликвидировать одно взаимодействие, сохранив другое.

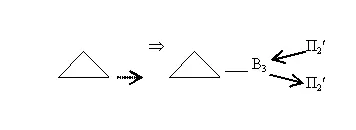

Введение В2, через которое поле действует на В1, причем это второе вещество является частью В1 или видоизменением В1:

В1 «пропускает» одно действие и задерживает другое.

12. Два вещества взаимодействуют, требуется ликвидировать это взаимодействие.

Стандарт 3: ввести третье вещество, являющееся видоизменением одного из данных веществ.

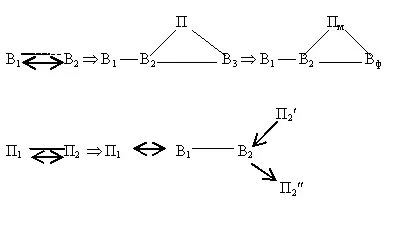

Тип 3. Даны три элемента

13. Дан веполь, плохо поддающийся обнаружению или измерению; заменять и изменять данный веполь нельзя; требуется обеспечить эффективное обнаружение или измерение.

Веполь, данный по условиям задачи, рассматривают как комплексное вещество В2 (задача фактически переводится в класс 1); вводится поле, например:

Если в веполе есть ферромагнитное вещество, выгодно вводить магнитное поле.

14. То же, что и в классе 13, но можно заменять или менять В2, входящее в данный веполь.

Вещество В2 разворачивают в веполь введением Вз и П. Образуется цепной веполь:

15. Дан веполь, плохо поддающийся управлению; можно заменять В2 и поле П; требуется обеспечить эффективное управление.

Веполь, данный по условиям задачи, перестраивают в феполь. Фактически задача переводится в класс 1:В2 и П отбрасывают, остается один элемент В1, который достраивают до полного веполя введением ферромагнитного вещества и магнитного поля.

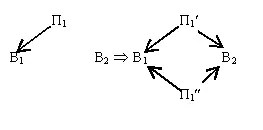

16. Вещество хорошо взаимодействует с полем П1, но плохо взаимодействует с полем П2; вводить новые вещества и поля нельзя; требуется обеспечить хорошее взаимодействие В и П2, сохранив взаимодействие В и П1.

Вещество В1, раздваивают на В1 и В1. Поле П1 действует на В1, поле П2 - на В2. Если эти действия несовместимы во времени, В1 раздваивают таким образом, чтобы оно поочередно становилось то В1 , то В1 и одно действие совершалось в паузах другого (стандарт 7).

17. Поле П1 хорошо взаимодействует с веществом В1, но плохо взаимодействует с веществом В2; вводить новые вещества и поля нельзя; требуется обеспечить эффективное взаимодействие П1 и В2, сохранив взаимодействие П1 и В1.

а. Поле П1 раздваивают на П1 и П1 . Поле П1, действует на В1, поле П2 - на В2. Если эти действия несовместимы во времени, П1 раздваивают таким образом, чтобы оно поочередно становилось то П1, то П1 и одно действие совершалось в паузах другого.

б. Вводят поле П, которое одинаково по природе с полем П1, но противоположно ему по направлению («антиполе»):

18. Дан веполь, который надо ликвидировать.

Задачу переводят в класс 12 и решают по стандарту 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ

Требуемое действие, свойство

Физическое явление, эффект, фактор, способ

1. Измерение температуры

Тепловое расширение и вызванное им изменение- собственной частоты колебаний. Термоэлектрические явления. Спектр излучения. Изменение оптических, электрических, магнитных свойств веществ. Переход через точку Кюри. Эффекты Гопкинса, и Баркхаузена

2. Понижение температуры

Фазовые переходы. Эффект Джоуля - Томсона. Эффект Ранка. Магнитокалорический эффект. Термоэлектрические явления

3. Повышение температуры

Электромагнитная индукция. Вихревые токи. Поверхностный эффект. Диэлектрический нагрев. Электронный нагрев. Электрические разряды. Поглощение излучения веществом. Термоэлектрические явления

4. Стабилизация температуры

Фазовые переходы (в том числе переход через точку Кюри)

5. Индикация положения и перемещения объекта

Введение меток - веществ, преобразующих внешние поля (люминофоры) или создающих свои поля (ферромагнетики) и потому легко обнаруживаемых. Отражение и испускание света. Фотоэффект. Деформация. Рентгеновское и радиоактивное излучения. Люминесценция. Изменение электрических и магнитных полей. Электрические разряды. Эффект Доплера

6. Управление перемещением объектов

Действие магнитным полем на объект или на ферромагнетик, соединенный с объектом, Действие электрическим полем на заряженный объект. Передача давления жидкостями и газами. Механические колебания. Центробежные силы. Тепловое расширение. Световое давление

7. Управление движением жидкости и газа

Капиллярность. Осмос. Эффект Томса. Эффект Бернулли. Волновое движение. Центробежные силы. Эффект Вайссенберга

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: