Борис Колесников - Частное расследование аварии на СШГЭС. Происшедшей 17-го августа 2009 г.

- Название:Частное расследование аварии на СШГЭС. Происшедшей 17-го августа 2009 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005028747

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Колесников - Частное расследование аварии на СШГЭС. Происшедшей 17-го августа 2009 г. краткое содержание

Частное расследование аварии на СШГЭС. Происшедшей 17-го августа 2009 г. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1 —ГА-1, Нбр=136 м; 2 – ГА-2, Нбр=140 м (до балансировки); 3 – ГА-2, Нбр=136 м (после балансировки); 4 – ГА-3, Нбр=138 м; 5 – ГА-3, Нбр=194 м; 6 – ГА-5, Нбр=138 м;7 – ГА-8, Нбр=192 м

Насколько разрушительны эти силы наглядно показано на рис. 9.

Рис. 9. Разрушение нержавеющей облицовки вала гидротурбины

вследствие воздействия на вал радиальных усилий, воспринимаемых направляющим подшипником

Следствием износа подшипника являются существенное увеличение радиального биения вала турбины и вибрации, как крышки турбины, так и всего гидроагрегата.

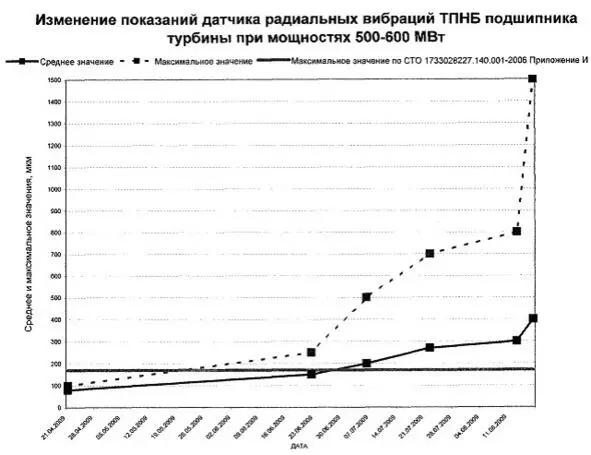

За последние, перед аварией, 13 минут работы второго гидроагрегата амплитуда вибрации подшипника крышки турбины увеличилась на 240 мкм (с 600 мкм до 840 мкм при максимальном допустимом значении 160 мкм, соответствующим, в основном, параметрам вибрации остальных гидроагрегатов станции) [9].

Перед самым возникновением аварии ГА2 вибрации турбинного подшипника достигали 1600 мкм, что на порядок больше допустимых [6], что свидетельствует о его аварийном состоянии.

Многочисленные примеры недопустимого увеличения радиального биения вала (от 1,5 до 2 мм) в зоне турбинного подшипника в процессе эксплуатации ГА2 приведены в п. 4.1 и 4.5 «Акта…» Ростехнадзора [3].

Рис. 10. Показания датчика радиальных биений вала в зоне подшипника турбины

Увеличенное биение вала, вызванное износом направляющих подшипников, приводит к многократному срыву и поломкам у радиально-осевых турбин лабиринтных колец рабочего колеса [10].

Промежуточный вывод по п. 3.1.: Недопустимые радиальные биения вала гидротурбины, обусловленные недопустимыми износом* и уровнем вибрации направляющего подшипника, создали предпосылки для возникновения непосредственного механического контакта между подвижными и неподвижными кольцевыми поверхностями верхнего и нижнего лабиринтных уплотнений рабочего колеса и для их последующего аварийного разрушения с тяжёлыми последствиями для всего гидроагрегата.

*Примечание:

В опубликованных Ростехнадзором и Парламентской комиссией материалах по факту аварии на СШГЭС отсутствуют какие-либо сведения о техническом состоянии направляющего подшипника турбины №2 в период поведения среднего ремонта в январе-марте 2009 г. [3], [9] и после аварии в августе 2009 г., несмотря на то, что проведение такой экспертизы предусмотрено п. Б.3 «Методических указаний по техническому обследованию узлов гидроагрегатов при их повреждениях» (СТО 17330282.27.140.001—2006).

3.2. Разрушение лабиринтных уплотнений рабочего колеса гидротурбины

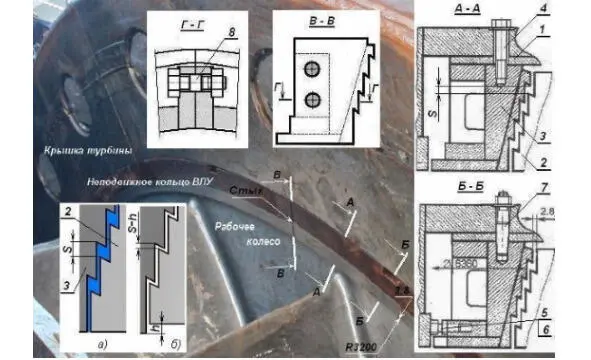

Линии контактов сопряжённых поверхностей верхнего лабиринтного уплотнения (ВЛУ) с рабочим колесом и с крышкой гидротурбины СШГЭС показаны на рис. 11.

Рис.11. Линии контактов сопряжённых поверхностей верхнего лабиринтного уплотнения (ВЛУ) с рабочим колесом и с крышкой гидротурбины

Лабиринтные уплотнения рабочего колеса предназначены для обеспечения и поддержания в заданных пределах объёмного к. п. д. гидротурбины путём создания гидравлических сопротивлений перетеканию воды из спиральной камеры в полости низкого давления (над ступицей рабочего колеса и в отсасывающей трубе) через зазоры между подвижными и неподвижными кольцами соответствующих уплотнений (верхнего и нижнего). Очевидно, чем меньше величина упомянутых зазоров, тем больше гидравлическое сопротивление, и тем выше объёмный к. п. д. турбины. С другой стороны, чем меньше величина зазоров, тем больше вероятность возникновения прямого механического контакта между неподвижными и вращающимися кольцами, и тем выше вероятность возникновения аварии вследствие механического разрушения уплотнений.

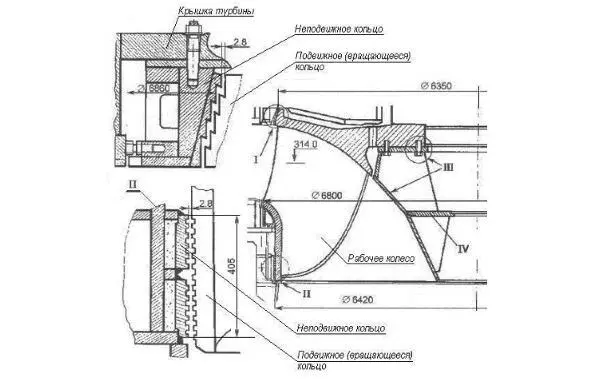

Как показано ниже, на рис. 12 и 13, в гидротурбинах СШГЭС проектная величина номинального зазора между неподвижными и подвижными (вращающимися) кольцами установлена равной 2,8 мм. Тем не менее, несмотря на наличие гарантированного зазора, подвижные и неподвижные кольца верхнего и, особенно, нижнего лабиринтных уплотнений неоднократно вступали между собой в непосредственный механический контакт, вследствие чего на СШГЭС происходило аварийное разрушение неподвижных колец лабиринтных уплотнений (см. ниже, рис. 14).

Рис. 12. Верхнее ( I) и нижнее ( II) лабиринтные уплотнения

рабочего колеса гидротурбины СШГЭС

Рис. 13. Фланцевое соединение секций и узел присоединения

неподвижного кольца ВЛУ к крышке турбины

1 – крышка турбины; 2 —подвижное кольцо ВЛУ (верхний обод рабочего колеса); 3 – неподвижное кольцо ВЛУ; 4 – винт; 5 – винтовой домкрат (фиксатор); 6— контргайка; 7- конический штифт; 8 – призонный болт; а) – высотное положение подвижного кольца относительно неподвижного при опоре ротора гидроагрегата на

сегменты подпятника (h=0) ;

б) – высотное положение подвижного кольца относительно неподвижного при опоре ротора гидроагрегата на

тормоза- домкраты (h=15÷20 мм)

«Разрушение неподвижного лабиринта (нижнего) вызвало увеличение биения вала, что приводило к соприкосновению разрушенных частей, выступавших в зазор, с рабочим колесом… Был остановлен ряд агрегатов, хотя и работавших при расчётном напоре в оптимальной зоне эксплуатационной характеристики» [4].

В гидротурбинах СШГЭС неподвижное кольцо нижнего лабиринта выполнено несъёмным. Поэтому, в условиях электростанции восстановление подвижного и неподвижного колец до заводских размеров оказалось невыполнимым, в связи с чем, ряд агрегатов работает с увеличенными зазорами в нижних лабиринтных уплотнениях*.

*Примечание:

В нарушение технических требований РД 153—34.2—31.401—2002 в гидротурбинах СШ ГЭС нижнее лабиринтное уплотнение- несъёмное, что является существенным конструктивным недостатком; это приводит к тому, что при проведении ремонтов практически невозможно восстановить до проектных размеров зазоры в нижнем лабиринтном уплотнении. Поэтому гидротурбины СШГЭС эксплуатируются с увеличенными и неравномерными зазорами в лабиринтном уплотнении. Увеличенные зазоры снижают объёмный к. п. д., а их неравномерность вызывает увеличение вибраций гидротурбины и приводит к дополнительной переменной нагрузке на направляющий подшипник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: