Наталья Коршевер - Работы по дереву и стеклу

- Название:Работы по дереву и стеклу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Коршевер - Работы по дереву и стеклу краткое содержание

Умение работать с самым благородным и самым «русским» материалом – деревом – всегда высоко ценилось. Но приобретение навыков плотничных, столярных работ и резьбы по дереву невозможно без правильного подхода к выбору материалов, инструментов, изучения технических тонкостей процесса обработки древесины. Первая часть книги поможет всем желающим достичь успехов в этом увлекательном и полезном деле.

Вторая часть книги предназначена для тех, кто пожелает разнообразить свой досуг не совсем обычным делом – изготовлением изделий из стекла или захочет самостоятельно остеклить балкон, лоджию или веранду на даче. В книге рассказывается, какие инструменты и приспособления для этого необходимы, как производится декорирование стекла, какие существуют способы изготовления изделий из него.

Работы по дереву и стеклу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При варении стекломассы от выбора вида золы зависело и качество получаемого стекла. Так, более светлыми были стекла, изготовленные с применением в качестве одной из составляющих золы орешника, клена или осины.

А примесь березовой золы повышала уровень температуры плавления стекольной массы (из нее затем получали тугоплавкое стекло).

В различных странах для изготовления стекла применялась самая разная зола. Во Франции стекло делали, подмешивая в шихту папоротниковую золу. Кстати, стекло высокого качества, которое шло в основном на изготовление стаканов и бокалов на высокой ножке, носило название «verre de fougere», что в переводе означает «стекло из папоротника». Отсюда и произошло, видимо, в русском языке название особого вида бокалов из стекла и хрусталя – «фужеры».

В других странах Западной Европы для придания стеклу особых качеств в шихту подмешивали золу бука. А вот в Древней Руси для этих же целей использовали золу ржаной соломы. Помимо этого, русичи первыми добавили в шихту оксид свинца, что значительно улучшило качество стекла. Причем кремнеземные (из особого сорта песка) стекла с добавлением большого количества свинца шли на изготовление декоративной мозаики, из калиево-свинцовых сортов делали различные украшения для головных уборов, а также бусы и браслеты. Калиево-кальциевые смеси использовали для изготовления стеклянной посуды (тарелки, стаканы, бокалы, различные сосуды) и оконных стекол.

Из трактата монаха-пресвитера Панталеонского монастыря Теофила («Трактат о различных ремеслах») мы узнаем, что в то время (X–XII вв.) изделиями из стекла особенно славилась Киевская Русь. Теофил дает здесь подробные описания устройства стекловаренных печей и тиглей, дает рецепты приготовления исходной массы – шихты, а также способы варки и окраски полученного изделия. Он говорит о том, что уже в этот период на Руси поверхность изделий покрывали специальной эмалью, а также украшали стенки сосудов золотой и серебряной краской: это отличало русские изделия от поделок из стекла, изготовленных мастерами других стран.

Издавна битое стекло использовали в качестве дополнительного компонента при изготовлении стекломассы для снижения уровня температуры ее плавления. А в древние времена государства даже заключали особые договоры, в которых главы стран определяли условия вывоза стеклянного боя. Известен, например, договор 1227 г., в котором шла речь о вывозе стеклянной битой посуды из Сирии в Венецию. Этот договор – живое свидетельство того, что в XIII в. центр стеклоделия постепенно сместился с Востока на Запад, в Венецию, где уже в то время для получения шихты, а затем и легкоплавкого материала использовали битое стекло.

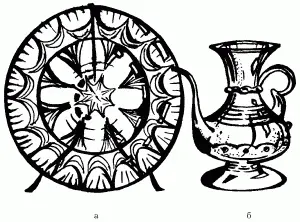

Кстати, именно в Венеции на острове Мурано в XV в. впервые было изготовлено стекло особого качества. Рецепт стекломассы изобрели известный мастер стекольных дел Анджело Беровьеро и его сын Марино. Это стекло отличалось тем, что по своему внешнему виду ни в чем не уступало природному горному хрусталю. Именно поэтому оно было названо «кристалло». Однако этим качеством (чистотой, абсолютной прозрачностью) стекло обладало только в тонкостенных изделиях (рис. 125).

Рис. 125. Венецианское стекло: а – тарелка; б – кувшин, XVI в.

Спустя всего лишь два века, в 1683 г., появляется замечательное по своим свойствам и декоративным качествам калиево-кальциевое стекло, которое оставалось прозрачным даже в толстостенных сосудах. Рецепт его изготовления составил Михаил Мюллер. Это стекло известно и сейчас под названием «богемское».

Тяжелая граненая посуда, изготовленная из этого сорта стекла, очень быстро вытеснила с мирового рынка легкие венецианские изделия. Вскоре все мастера-стеклоделы стали подражать богемской манере изготовления стеклянных изделий.

В 1635 г. английский плавильщик Роберт Манзель впервые использовал для получения стекломассы каменный уголь, заменив им древесный. При этом тигли, в которых варили стекло, стали закрывать для того, чтобы предотвратить заполнение комнаты сажей и гарью. Это, в свою очередь, привело к возникновению необходимости повысить температуру варки стекла, а также подыскать химические вещества, которые ускорили бы процесс плавления исходной массы. Таким веществом оказался оксид свинца, используемый еще в Древней Руси.

После добавления в шихту свинца стекло получалось более прозрачным и блестящим даже по сравнению с богемским. Но особую популярность английское стекло приобрело благодаря свойству шлифованных граней особым образом преломлять световые лучи. Помимо этого, английский хрусталь обладал особенным, приятным для слуха, мелодичным звоном после легкого постукивания по поверхности.

В древности в основном варили только цветное стекло, при изготовлении которого в шихту добавляли оксиды тяжелых металлов: кобальта, меди, железа, марганца. Так, для отлива зеленых и голубых стекол в исходную массу древние мастера добавляли оксид меди. Сосуды из зеленого и голубого стекла были обнаружены в ходе археологических раскопок в Фивах и Тель-Эль-Амарне. Стекла синего цвета умели изготавливать еще за 2000 лет до н. э. Их широко использовали в Древнем Вавилоне. По химическому составу такое стекло отличается присутствием в составе шихты оксида кобальта.

В Древнем Египте особенно ценились разноцветные изделия из стекла. Большой популярностью пользовались и синие стекла. Однако в Египте не было кобальта (который необходимо добавлять в стекломассу для получения стекла синего цвета), и потому последний привозили из Ирана.

При изготовлении непрозрачных (так называемых глухих) стекол часто использовали шихту с добавлением сурьмы, мышьяка, олова, меди и фосфора.

В Венеции XVI в. стекло молочно-белого цвета варили из стекломассы, в которую предварительно примешивали оксид олова.

Но уже в XVII в. для получения непрозрачного белого стекла использовали костяную муку. Рецепт изготовления подобного стекла придумал немецкий мастер Иоганн Кункель. Ему же принадлежит и открытие «золотого рубина» – особого сорта непрозрачного стекла. Однако его компоненты и способ варки Кункель долгое время держал в секрете. Раскрыть эту тайну смог только М. В. Ломоносов в середине XVIII в. Именно ему принадлежит заслуга постановки стекольного производства на научную основу.

В 1752–1754 гг. в Усть-Радице он открыл предприятие по изготовлению цветных стекол на основе древних русских рецептов. На этом же предприятии создали также разноцветную стеклянную мозаику, бисер и стеклярус – украшения, которые в то время в России нигде больше не производились.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: