Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Название:Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2003

- Город:М.

- ISBN:5-8153-0172-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] краткое содержание

История государства Российского до сих пор имеет огромное число белых пятен и черных дыр. А истории отечественной артиллерии повезло еще меньше. В этой книге автор попытался осветить ряд загадочных страниц нашей военной истории. Здесь читатель узнает, как появилось огнестрельное оружие на Руси; как фавориты, временщики и балерины влияли на развитие нашей артиллерии.

1920–1930-е гг. стали временем невиданных научно-технических открытий, выдвинувших талантливых конструкторов, таких, как Туполев, Королев, Грабин. Но наряду с ними появились блестящие авантюристы с псевдогениальными идеями в артиллерии. Им удалось создать орудия, стрелявшие на 100 и более километров, 305-мм гаубицы, стрелявшие с кузова обычного грузовика, 100-мм орудия вели огонь очередями с деревянных бипланов и т. д. Увы, все это оказалось большим блефом, история которого до сих пор хранится в архивах под грифом «Сов. секретно».

Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стрельба с хода (до 15 км/час) и с коротких остановок показала «полное отсутствие меткости».

Стрельбы закончились поперечным разрывом ствола на расстоянии около 400 мм от устья сопла, разрушен правый борт танкетки, оторван лист брони весом около 18 кг. Стрелявший инженер Нейланд убит, водитель Каплюр легко ранен и контужен. Взрыв произошел из-за двойного заряжания пушки.

Итого сделано 44 выстрела, и ни одного попадания. Осечек 5, один «плевок», то есть падение снаряда на расстоянии 3–4 м от дульного среза.

Грубое вертикальное наведение проводилось поворотом танкетки.

Заключение комиссии: «Самоходная установка испытания не выдержала и требованиям не удовлетворяет».

На этом работы по ТПК-27 были прекращены.

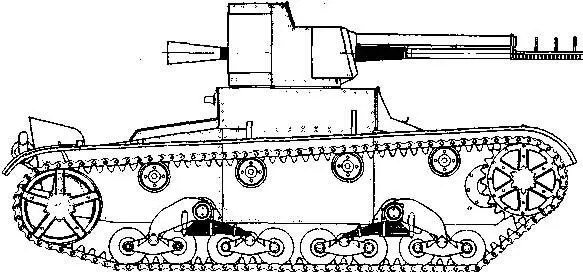

А теперь вернемся к испытаниям 25–26 марта 1933 г. в Кунцеве и расскажем о третьем бронеобъекте с 76-мм пушкой Курчевского. Это был легкий двухбашенный танк Т-26. Штатным вооружением таких танков являлись два 7,62-мм пулемета, а в отдельных случаях 7,62-мм пулемет в одной башне и 37-мм пушка в другой.

Курчевский установил свою 76-мм безоткатную пушку в правой башне. Конструктивно пушка для Т-26 была выполнена по типу АПК-4, но имела более. длинный ствол и сопло — 2100/27,6 мм/клб и 750 мм соответственно, сравнительно с пушкой ТПК-27, у которой ствол имел длину 1058 мм, а сопло — 385 мм. Вес пушки возрос до 110 кг. Несколько большим был и заряд. Благодаря этому начальная скорость возросла до 500 м/с при весе снаряда 4 кг (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Легкий двухбашенный танк Т-26 с 76-мм безоткатной пушкой Курчевского.

Конструкция танка позволила существенно, по сравнению с Т-27, увеличить углы наведения. Так, угол возвышения стал —7°; +7,7°, а угол поворота (вместе с башней) — 135°. В отличие от Т-27 пушка не выступала за габариты танка.

Предоставлю выдержки из отчета комиссии по испытаниям танка Т-26:

Стрельба с места по щиту 6 м с расстояния 500 м: из 14 выстрелов 10 попаданий в щит. При заряжании, как и на Т-27, частые отказы. Задержки происходили приблизительно в 50 % случаев.

При стрельбе в 45° к ходу мешает лист подбашенной коробки.

Танк Т-26 с 76-мм пушкой Курчевского не был принят на вооружение. К указанным недостаткам всех пушек Курчевского следует добавить то, что Т-26 был танком сопровождения пехоты, и при стрельбе он бы сжег свою пехоту струями раскаленных газов по меньшей мере на 50 м назад. В довершение всего в середине 1933 г. появились новые модели Т-26 с одной башней, в которой была установлена 45-мм пушка 20К.

Кроме того, Курчевским был разработан проект установки 152-мм мортиры ДРП на танк БТ-5. Мортира должна была стрелять 25-кг снарядом с начальной скоростью 250 м/с. Скорострельность составляла 5–6 выстр/мин. Боекомплект — 15 выстрелов. Угол вертикального наведения −5°; + 15°, угол горизонтального наведения 240 (за счет поворота башни). Работы по танковой мортире были прекращены на стадии рабочего проектирования, дело не дошло даже до испытания опытного образца.

Авиационные пушки Курчевского

Начну с того, что если в армии и на флоте Курчевскому хоть как-то приходилось доказывать преимущества своих пушек перед классическими орудиями, состоявшими на вооружении, то в авиации конкурентов у его пушек попросту не было. В 1931–1935 гг. советская авиация не имела не только пушек и реактивных снарядов, но и крупнокалиберных пулеметов. А своих довольно многочисленных конкурентов Курчевский с помощью Тухачевского в 1931–1932 гг. просто задавил. Большинство конструкторов прекратили свои работы, и лишь некоторые вели проектирование при крайне скудном финансировании или вообще при отсутствии оного.

В соответствии с договором, заключенным между ВНИК и Орудийно-арсенальным трестом, утвержденным заместителем председателя Реввоенсовета Уншлихтом 27 июля 1929 г., Курчевский должен был изготовить:

1. Опытную пушку для изучения баллистики картечного выстрела калибром 76,2 мм — в двухмесячный срок.

2. Проект авиационной магазинной пушки — в четырехмесячный срок.

3. Опытную магазинную пушку — в шестимесячный срок после утверждения чертежей проекта.

Через два месяца после подписания договора был готов опытный экземпляр. Пушка была однозарядная и получила название АПК-1 (авиационная пушка Курчевского № 1).

Первая официальная демонстрация АПК-1 состоялась в апреле 1930 г. Представители Артуправления РККА и Авиатреста не смогли дать заключения о пригодности пушки к установке на самолет.

Первые наземные стрельбы с самолета были проведены на стареньком разведчике Р-1. Пушку закрепили на средних стойках бипланной коробки. После первого выстрела лопнуло полотно на стабилизаторе, после второго выстрела лопнула обшивка в районе кабины летнаба, после третьего выстрела появились трещины в деревянной конструкции самолета. Четвертый выстрел из АПК-1 по отзыву присутствующих привел самолет в «безусловную негодность».

Затем АПК-1 была установлена и испытана на разведчике Р-3 № 4052, причем также с ущербом для самолета. Становилось ясно, что предлагаемые ДРП по своему разрушающему воздействию совсем небезопасны для самого носителя. Поэтому необходимо разработать специальный самолет, особенно прочный в районе хвостового оперения или созданный по особой схеме.

Задание на проектирование спецсамолета для установки ДРП поручили конструкторскому бюро ЦАГИ, [58] ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт.

руководимому А. Н. Туполевым, и Центральному конструкторскому бюро (ЦКБ), существующему на тот момент под патронажем ОГПУ и имеющему неофициальным техническим руководителем Д. П. Григоровича.

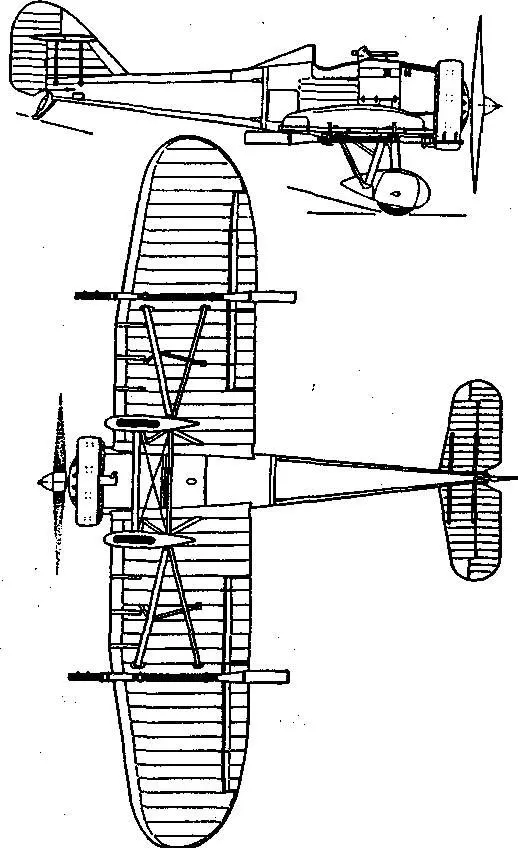

Для пушек Курчевского Григоровичем специально был создан истребитель И-7. Позже его стали называть И-Z (или И-ЗЕТ), а то и просто ЗЕТ (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Самолет И-Z, вооруженный двумя 76-мм пушками АПК-4.

Центральная часть фюзеляжа вместе с винтомоторной установкой (двигатель М-22) была практически без изменений позаимствована от И-5. К этой конструкции крепилась особо жесткая хвостовая часть, выполненная в виде монококовой балки. Хвостовое оперение усилено внешним гофром, стабилизатор, дабы избежать влияния пороховых газов стреляющих пушек, поднят вверх.

Самолет был закончен летом 1931 г. Точная дата первого полета неизвестна. Поднимал его в воздух впервые летчик Бенедикт Бухгольц. Далее события развивались следующим образом. 6 июля 1931 г. территорию авиазавода № 39 и ЦКБ посетил И. В. Сталин. Очевидно, о самолете Григоровича с пушками Курчевского он был хорошо информирован, ибо не только осмотрел его, но даже забрался в кабину и подергал за рычаги и рукоятки. Главный конструктор И-7 при этом не присутствовал, все пояснения (в меру своего понимания) давал руководитель ЦКБ от ГПУ Е. С. Пауфлер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)