Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Название:Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2003

- Город:М.

- ISBN:5-8153-0172-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] краткое содержание

История государства Российского до сих пор имеет огромное число белых пятен и черных дыр. А истории отечественной артиллерии повезло еще меньше. В этой книге автор попытался осветить ряд загадочных страниц нашей военной истории. Здесь читатель узнает, как появилось огнестрельное оружие на Руси; как фавориты, временщики и балерины влияли на развитие нашей артиллерии.

1920–1930-е гг. стали временем невиданных научно-технических открытий, выдвинувших талантливых конструкторов, таких, как Туполев, Королев, Грабин. Но наряду с ними появились блестящие авантюристы с псевдогениальными идеями в артиллерии. Им удалось создать орудия, стрелявшие на 100 и более километров, 305-мм гаубицы, стрелявшие с кузова обычного грузовика, 100-мм орудия вели огонь очередями с деревянных бипланов и т. д. Увы, все это оказалось большим блефом, история которого до сих пор хранится в архивах под грифом «Сов. секретно».

Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ну а если отвлечься от сказок и легенд «Воениздата», так кто же все-таки изобрел миномет?

Увы, этого не знает никто. Предком миномета была мортира. Во всяком случае, первые орудия, бросавшие снаряды по крутым траекториям (60–80°), появились не позднее XV века. Эти орудия навесного огня были очень короткие (1,5–3 калибра длиной), так как в длинный канал при высоком положении дула трудно вкладывать снаряд и заряд. Такое орудие по своему виду напоминало ступку, поэтому и получило название мортира (moser по-немецки и mortierе по-французски означает «ступка»).

С самого начала боевого применения мортиры оказались очень эффективным оружием, и католическое духовенство несколько раз проклинало их, а мастеров, изготавливавших мортиры, обвиняло в связи с дьяволом. Отсюда и вторая версия происхождения слова «мортира» — от слова «смерть».

Из мортир стреляли ядрами, картечью, мелкими камнями, помешенными в плетеные корзинки, различными типами зажигательных снарядов и т. д. Любопытно, что в XVI–XVII веках мортиры использовались в качестве средства доставки отравляющих веществ и как бактериологическое оружие. Так, среди боеприпасов, находившихся в Киеве в 1674 г., упоминаются «огненные ядра душистые», а среди перечисленных веществ есть нашатырь, мышьяк и Асса фатуда. Снарядами мортиры могли быть плетенки с останками животных или людей, зараженных инфекционными заболеваниями, которые забрасывались через стену во вражескую крепость. Основными же боеприпасами мортиры были бомбы — сферические снаряды, внутри которых помещались взрывчатое вещество и черный порох.

В Артиллерийском музее в Петербурге хранится так называемая «мортира самозванца». На стволе сделана надпись: «Б[0]ЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ПОВЕЛЕНИЕ[М] ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ЦАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ РОССИИ САМОДЕРЖЦ[А], В ПЕРВОЕ ЛЕТА ГОСУДАРСТВА ЕГО ЗДЕЛАНА БЫСТЬ СИЯ ПУШКА В ЦАРСТВУЮЩЕМ ГРАДЕ МОСКВЕ В ЛЕТА 7114 СЕНТЯБРЯ В 26 ДЕН[Ь] МАСТЕР ОНДРЕЙ ЧОХ[ОВ]».

И действительно, эта мортира была отлита в 1605 г. по указу Лжедмитрия I. Калибр мортиры — 534 мм, длина — 1310 мм, вес — 1913 кг. Зарядная камора цилиндрическая. Как и многие мортиры того времени, она имеет цапфы в середине ствола. Мортира именовалась 30-пудовой, но могла ли она стрелять 490-кг ядрами, неизвестно.

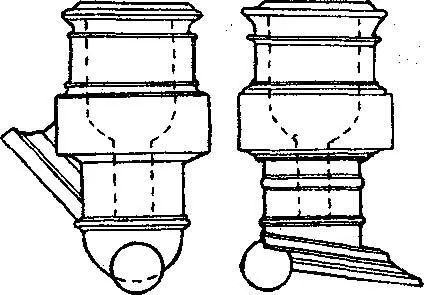

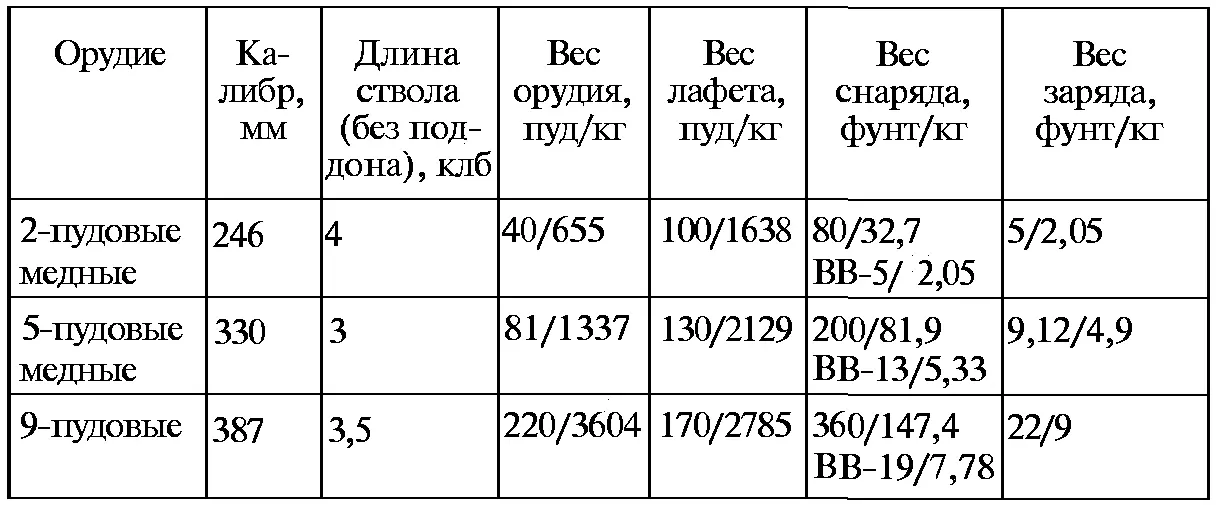

В конце XVII — начале XVIII века в русской осадной и крепостной артиллерии состояли 9-, 8-, 7- и 5-пудовые мортиры (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Мортирные стволы 1-й половины XVIII века.

5-, 8- и 9-пудовые мортиры отливались заодно с поддоном, с плоскостью которого ось канала мортиры составляла угол 45°. Таким образом, стрельба могла вестись только под углом 45°, а дальность стрельбы менялась в зависимости от заряда.

9-пудовые мортиры немногим превышали действие 5пудовых, но сложности с заряжанием и возкой 9-пудовых мортир заставили прекратить их производство, и с середины XVIII века до начала XX века самыми крупными гладкоствольными мортирами в русской осадной и крепостной артиллерии были 5-пудовые мортиры.

2-пудовые мортиры отливались с цапфами, расположенными в конце казенной части. Вертикальное наведение мортир с цапфами осуществлялось с помощью деревянных, окованных железом, клиньев и подушек.

В 1674 г. голландский инженер барон Кегорн (1641–1704 гг.) спроектировал легкие медные мортиры для стрельбы бомбами весом 18 фунтов (7,37 кг) на дальность до 450 сажен (960 м). Калибр их составлял около 150 мм. Помещались мортиры на легком деревянном станке. В качестве подъемного механизма использовался прикрепленный к дулу сектор с отверстиями для изменения угла возвышения.

В самом конце XVII века кегорновы мортиры были приняты на вооружение и в русской армии и флоте. Наибольшее распространение у нас получила 8-фунтовая медная кегорнова мортира. Калибр ее составлял около 106 мм, длина канала 1,66 калибра. Мортира стреляла 3-кг бомбой, содержавшей 150 г черного пороха, на дистанцию до 650 м. Тело орудия весило около 12–13 кг, а деревянное основание — порядка 30 кг. На поле боя прислуга, взявшись за ручки, прикрепленные к деревянному основанию, переносила кегорнову мортиру.

Ахиллесовой пятой гладкоствольных мортир в полевой войне была их плохая мобильность. Они не могли стрелять с колесных лафетов, так как большая вертикальная составляющая отдачи ломала колеса. Поэтому гладкие мортиры стреляли только с деревянных, бронзовых или железных оснований, упиравшихся на грунт, кладку каземата крепости или палубу корабля.

С появлением нарезной артиллерии меткость и дальность действительного огня полевых пушек резко возросли, и головы генералов, особенно русских, закружились: мол, зачем нам мортиры — тяжелые орудия, которые требуют чуть ли не часа, чтобы поставить их на дроги для возки, а табличная дальность 5- и 2-пудовых русских мортир в 1,5 км была просто смехотворной по сравнению с легкой и конной пушками обр. 1877 г. (6,4 км).

Начальство же крепостной и осадной артиллерии было иного мнения о возможностях мортир. И на вооружение принимается несколько типов 6-, 8-, 9- и даже 11-дюймовых мортир вначале обр. 1867 г., а затем — обр. 1877 г. Крепостные и осадные мортиры калибра 152–280 мм по внешнему виду и конструкции начинают приближаться к осадным и крепостным пушкам. Станины их откатываются по поворотным рамам. В качестве тормоза отката вначале (1860-е — 1870-е годы) используются компрессоры трения, а с 1884 г. — гидравлические компрессоры.

Соответственно, резко возрос вес мортир. Самые мощные мортиры весили: 5-пудовая осадная медная обр. 1838 г. — 1081 кг, крепостная чугунная — 1654 г., а железный станок к ним системы Дорошенко весил около 1200 кг, то есть вместе 2281 кг и 2854 кг соответственно. А вот 9дюймовая мортира обр. 1877 г. вместе со станком Кокорина весила 15,61 т, а 11-дюймовая мортира со станком Кокорина — 31,2 т. Естественно, что такие мортиры могли использоваться лишь на каменных, а позже на бетонных основаниях в береговых крепостях. Строительство 9- или 11-дюймовой мортирной батареи длилось несколько месяцев.

В осадной артиллерии использовались 6- и 8-дюймовые мортиры. 8-дюймовая осадная мортира обр. 1877 г. на станке Семенова весила 6,52 т. В полевой же артиллерии ни мортир, ни гаубиц в принципе не было. В ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. русские полевые пушки не смогли справиться даже с земляными наспех возведенными укреплениями турок под Плевной. Взятие Плевны привело бы к быстрой победе России в войне, а 5 месяцев стояния под Плевной могло обернуться для нашей армии катастрофой, если бы не полная бездеятельность турецкого командования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)