Геннадий Блинов - Покорители земных недр

- Название:Покорители земных недр

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Недра

- Год:1986

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Блинов - Покорители земных недр краткое содержание

Авторы этой книги — горный инженер по технике разведки и геолог-разведчик — знакомят молодежь с одной из ведущих технических профессий в геологоразведочном деле — с работой первых помощников геолога: бурильщиков и буровых мастеров. Рассказывают о роли бурения скважин в различных отраслях народного хозяйства. Прослеживают развитие техники бурения от простейшего ручного бура до автоматизированных буровых установок. Раскрывают романтику и реальность профессии первооткрывателей земных недр.

Для учащейся молодежи, выбирающей будущую профессию, а также для работников, занимающихся вопросами профориентации школьников.

Покорители земных недр - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Шельф» стоит на притопленных более чем на 10 м понтонах, закрепленных в свою очередь восемью якорями — по 18 тонн каждый. Установке не страшны ни штормы, ни ураганы. При скорости ветра даже 25 м в секунду отклонение от вертикали составляет лишь полградуса. Эта стабилизация обеспечивается якорными корабельными устройствами, электроникой и автоматической системой регулирования.

Главный цех «Шельфа» — вышка с комплексом буровых механизмов, измерительных приборов, управляющих и регулирующих систем. Стабильная работа бурового инструмента при качке обеспечивается специальными шарнирными и телескопическими устройствами, находящимися у ротора и на устье скважины. Кабина бурильщика, оснащенная пультами, переговорными устройствами, мониторами напоминает место работы инженера на автоматизированном производстве.

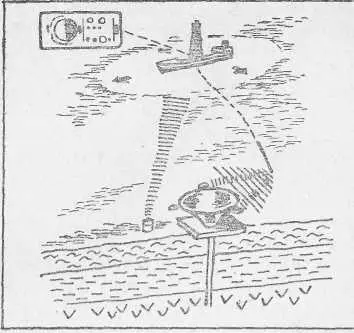

«Вспыхивает экран монитора, и я вижу на нем идущую вверх толстую белую трубу. Это погружается на специальной установке с направляющими элементами и мощными светильниками телевизионная камера, а белая труба — райзер — продолжение скважины в жидкой среде моря. Ведь одним из главных условий работы буровиков является полная герметизация. Буровой раствор — кровь скважины — с помощью райзера циркулирует без потерь и под заданным давлением.

Камера продолжает погружение, и через несколько минут я вижу на экране сложное коническое устройство, метров на пять возвышающееся над сероватой волнистой поверхностью морского дна. Это и есть устье скважины Оно снабжено мощными задвижками, которые надежно перекрывают скважину в случае внезапного выброса нефти или газа. Тут же имеются захваты. При необходимости они будут держать всю колонну бурильных труб на весу, когда потребуется отойти от точки бурения. На устье еще и целая система акустических датчиков. С их помощью буровики найдут скважину и, вернувшись, произведут стыковку для продолжения работы» (М. Бариноз. «Шаги в океан»).

Сложное техническое обустройство устья скважины на дне моря в ряде случаев не может обойтись без присутствия и непосредственного вмешательства человека. Поэтому на «Шельфах» имеется также глубоководный водолазный комплекс (ГВК): барокамера и водолазный колокол — этот подводный лифт. Работа водолазов ускоряет бурение и приносит большой экономический эффект.

Безъякорная система глубоководного морского и океанического бурения, т. е. проходка скважин с помощью оборудования, установленного на борту специального бурового судна, применялась до последнего времени только для исследовательских целей. Хотя такая буровая и не столь устойчива, как полупогружная платформа, и в значительной степени зависит от погоды и волнения, зато она гораздо мобильнее. Правда, как показывает опыт, затраты на бурение с такого специального судна оказываются выше, в частности, из-за большей численности обслуживающего персонала. Буровому судну еще в большей степени, чем полупогружной платформе, необходима система динамической фиксации положения. Без этого не обойтись при бурении на глубинах моря, превышающих 300-метровую отметку.

В конце весны 1983 г. в арктических морях нашей страны начали нефтяную разведку «плавучие геологи» — буровые суда (рис. 35, в) «Валентин Шашин» и «Виктор Муравленко». Эти суда, эта техника на целую ступень выше, чем «Шельфы». Суда глубоководного бурения буквально начинены электроникой, компьютерами, дисплеями, телемониторами. «Мозг» корабля — это кабинет динамического позиционирования, или коротко, как принято у морских геологов, — ДиПи. Динамическое позиционирование — это маневрирование с очень высокой точностью, а кабинет ДиПи — это по сути дела вычислительный центр с системой из трех ЭВМ: первая работает, вторая контролирует работающую, третья резервная. Стоимость этого «мозга» составляет около 50 % общей J стоимости бурового судна (!).

При бурении скважины судно должно находиться строго в одной точке. А в суровых северных морях ветры, волны, льды — повседневные спутники. И тут вступает в действие ДиПи — перед ЭВМ ставится задача держать судно в определенной точке. Учитывая данные всевозможных приборов о силе ветра, течений, волн, другую необходимую информацию, электронная машина выдает команды на подруливающие устройства в носовой и кормовой частях и на основные винты, которые и удерживают 150-метровую махину судна над заданной для бурения точкой.

А тем временем идет бурение… Вышка 57-метровой высоты с буровым оборудованием смонтирована в центре палубы и является единым целым с корпусом корабля. Эта техника позволяет бурить под толщей воды до 300 м скважины глубиной до 6000 м. Буровой мастер по показаниям приборов анализирует ситуацию и следит за процессом, за тем, что происходит в скважине и на ее устье. В море нет мелочей, на которые можно махнуть рукой, не может быть «береговых» отступлений и поблажек; от стоящего на вахте порой зависит жизнь судна и экипажа…

На буровом судне — две команды: моряков и буровиков, а цель одна — проходка скважины до заданной глубины в заданном месте. Поэтому Министерством газовой промышленности разработан и утвержден важный документ — Положение о буровых судах и штатное расписание единых экипажей буровых судов. Так, к уже привычным понятиям «морская геология», «морской геолог» прибавилось новое — «морской бурильщик», характерными чертами которого наряду со знаниями и умением являются морское мужество и смелость.

Наибольшим техническим достижением в морском бурении является решение задачи поиска устья скважины на дне моря после подъема из нее бурильной колонны на поверхность. Долгое время считалось, что если поднять колонну труб из скважины, то ввести ее вновь в то же устье уже невозможно. Платформа или буровое судно не остаются неподвижно на одном месте над устьем — входом в скважину. На них действуют течения, волны, ветер, плавающие льдины, да и сама многосотметровая гибкая колонна не занимает строго вертикального положения и изгибается под влиянием собственного веса и тех же воздействий. Французский ученый Клод Риффо сложность этой задачи образно формулирует так: «…попасть концом многокилометровой, колонны в устье скважины — это все равно, что в ночное время при ветре со скоростью 5—10 км/час пытаться опустить с вершины Эйфелевой башни соломинку 300-метрозой длины в фужер шампанского, стоящий у ее подножия (добавим, что соломинка, по аналогии с буровой колонной, должна быть составной)».

Однако эта сложнейшая проблема вторичного ввода буровой колонны в скважину была решена. С судна, оборудованного системой динамического позиционирования, нижний конец колонны бурильных труб направляется с помощью гидроакустических приборов в сторону специального металлического конуса, указывающего местоположение устья скважины (рис. 36). При этом на колонне у долота устанавливают гидроакустический приемоизлучатель, а на конусе — гидроакустические буи-ответчики. Но это, естественно, всего лишь начало. Впереди предстоит еще очень большая работа по освоению соответствующих технологических процессов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: