Ю. Апальков - Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Монография, том I.

- Название:Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Монография, том I.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Апальков - Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Монография, том I. краткое содержание

В монографии собраны и систематизированы опубликованные в открытой печати работы специалистов, связанных с проектированием, постройкой и эксплуатацией отечественных лодок после завершения Второй мировой войны и вплоть до распада Советского Союза. В ней описаны все проекты, в том числе и нереализованные, рассказано об истории их создания, технических особенностях и всех модернизациях, а также о зарубежных аналогах. Кроме того, дана краткая оценка тактических свойств. Представлены схемы внешнего вида, продольные разрезы проектов и каждой их модификации. В монографии также содержатся сведения обо всех построенных в этот период отечественных лодках. Приведены данные об их названиях, заводских номерах, датах постройки, вывода из боевого состава и исключения из списков флота, а также о важнейших этапах эксплуатации. Описаны наиболее характерные аварии и катастрофы.

Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Монография, том I. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

61* Корабельный врач A.M. Соловей, видя, что его пациент, прооперированный днем раньше, погибает от удушья, передал ему собственный ИДА-59 и после этого погиб.

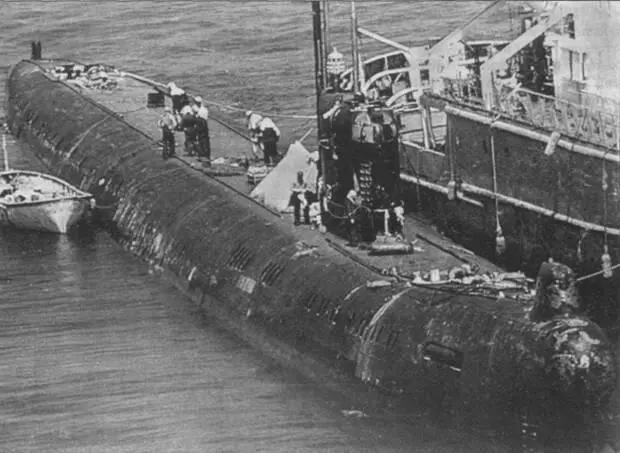

Аварийная К-122 перед буксировкой в базу

Для приведения в безопасное состояние реакторов обоих бортов было решено отдраить специальный съемный лист шестого отсека и заглушить их вручную. С большим трудом удалось отдать гайки съемного листа и переместить его в сторону. После этого компенсирующие решетки вручную были опущены на нижние концевики, заглушив реакторы.

На рассвете 22 августа 1980 г. к лодке подошло советское учебное судно Меридиан, на которое перевели большую часть экипажа и перенесли тела погибших. На борту К-122 остались лишь аварийные партии. Им вскоре удалось найти тела еще пяти человек, которых ранее сочли пропавшими без вести. Корпус корабля в районе седьмого отсека раскалился до малинового оттенка, поэтому его решили охладить, создав дифферент на корму. В это время пожар начал стихать, и корпус вскоре начал остывать. 24 августа 1980 г. к К-122 подошла плавбаза Бородино, на борту которой находился командующий 4-й флотилии ТОФ вице-адмирал В.Г. Белашев, резервный экипаж и специалисты судоремонтного завода. Благодаря их усилиям удалось запустить ДГ, подать питание на вентиляторы и обеспечить аварийное освещение носовых отсеков. Затем на лодку завели буксирный конец, и прибывший вместе с Бородино буксир повел ее в базу. 30 августа К-122 в сопровождении БПК Грозящий привели в бухту Павловского.

Всю вину за происшедшее, взвалили на экипаж. Сняли с занимаемых должностей начальника штаба 26-й ДиПЛ капитана 1 ранга Г. Заварухина (старшего на борту) и командира корабля капитана 2 ранга Г.М. Сизова, а также ряд других офицеров. Интересно отметить то, что буквально перед выходом в море, временно прикомандированный на К-122 капитан 2 ранга Г.М. Сизов, в письменной форме доложил командиру дивизии о неготовности корабля к выполнению задачи боевой службы. Этот рапорт, в общем-то, и избавил его от судебного разбирательства. Что же касается самой лодки, то в ноябре 1980 г. на СРЗ «Звезда» (пос. Большой Камень) ее поставили в восстановительный ремонт, но в апреле 1981 г. его прекратили из-за неудовлетворительного состояния главной энергетической установки и общесудовых сетей. В 1985 г. К-122 исключили из списков флота и поставили на отстой.

Все вышеперечисленные аварии и катастрофы стали следствием технологического несовершенства АПЛ первого поколения и той поспешности, с которой они строились. Однако к аварийным ситуациям иногда приводили неправильные действия личного состава. Характерно то, что они с удивительной точностью повторяли друг друга, и были вызваны режимом секретности, не допускавшим передачи столь необходимого опыта. Из-за этого не удавалось должным образом наладить соответствующую подготовку экипажей и специальных команд. Из этих аварий наибольшую известность получили две, одна из которых привела к полному разрушению корабля. Обе они были связаны с перегрузкой активных зон реакторов.

Перегрузка активной зоны реакторов являлась весьма сложной задачей, требовавшей четкой организации и жесткого контроля ядерной безопасности. В советском флоте она имела следующую организацию. Перегрузкой зоны занималась береговая техническая база. Перед началом ее проведения специалисты базы проверяли состояние корабля и его главной энергетической установки, а затем составляли соответствующий акт. С подписанием этого акта техническая база брала на себя всю ответственность за перегрузку.

Над реакторным отсеком вырезали часть надстройки и съемный лист прочного корпуса (на АПЛ первого поколения он крепился гайками). На освободившемся месте монтировали домик из алюминиевых сплавов, предотвращавший попадание осадков в реакторный отсек и сохранявший в нем установленный температурный режим. Реакторный отсек герметизировался, а входные люки в него опечатывались. После этого в реакторный отсек можно было попасть только с судна-перегрузчика.

Крышки отечественных реакторов, во всяком случае, АПЛ первого поколения, представляли собой полутораметровый в диаметре цилиндр высотой около двух метров. Между крышкой и корпусом реактором устанавливалась красномедная прокладка. От длительной работы эта прокладка «прикипала» к крышке и корпусу реактора за счет диффузии разнородных металлов. Поэтому крышку приходилось открывать при помощи гидроподрывателей.

Перед началом работ выгружали стержни компенсирующей решетки и аварийной защиты, закрепляли компенсирующие решетки стопором. Затем монтировали установку гидроподрыва и четырехроговую траверзу (так называемый «крестовик»). Крышку поднимали при помощи крана судна-перегрузчика, поэтапно, с выдержкой времени по строго установленной программе, не допуская малейших перекосов. Взамен снятой крышки устанавливали биологическую защиту.

Отработанные ТВЭЛ (на отечественных АПЛ их было по 90 штук в каждом реакторе) последовательно демонтировали специальным устройством и отправляли на несамоходную плавучую техническую базу (ПТБ), где они хранились под водой в изолированном отсеке. Вместо ТВЭЛ устанавливали нештатные стержни компенсирующей решетки и аварийной защиты, которые после испытаний заменялись штатными. Место посадки ТВЭЛ в реакторах калибровали и промывали бидистиллатом. После этого в подготовленные ячейки устанавливали новые ТВЭЛ, которые закреп – лялись аргоновой сваркой. Крышку реактора устанавливали с новой красномедной прокладкой. Для создания герметичности ее прижимали к корпусу реактора нажимным фланцем, обтягивая гайки на шпильках гайковертами под давлением 240 кг/см 2 . Герметичность стыковки проверяли гидравлическим давлением 250 кг/см 2 и делали выдержку на утечку в течение суток. Процесс перегрузки активной зоны АПЛ пр. 675, например, по расписанию занимал 45 суток. Как правило, в этот срок береговые технические базы не укладывались.

Первая авария произошла в феврале 1965 г. на К-11. Ей предшествовала обнаруженная в ноябре 1964 г. разгерметизация ТВЭЛ, которая привела к необходимости перегрузки активной зоны обоих реакторов. В начале февраля 1965 г. начали проведение этих работ. Как и было положено, оба реактора заглушили компенсирующими решетками. Однако 12 февраля 1965 г. при подъеме крышки кормового реактора, по недосмотру производящих перегрузку специалистов, вместе с ней стала подниматься и компенсирующая решетка. Как следствие, произошел несанкционированный выход реактора на мощность, сопровождавшийся выбросом пара и резким ухудшением радиационной обстановки в реакторном отсеке. Почти мгновенно в нем возник объемный пожар. Крановщик уронил крышку, и она с перекосом упала на корпус реактора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: