Владимир Ильин - Бомбардировщики. том II

- Название:Бомбардировщики. том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1996

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ильин - Бомбардировщики. том II краткое содержание

В книге содержится подробная информация о самолетах бомбардировочной авиации, созданных с конца 1940-х до 1990-х годов. Освещена история создания самолетов, дано описание конструкций, основных бортовых систем, вооружения. Содержатся сведения о боевом применении бомбардировщиков.Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга любителей авиации.

Прим OCR – качество материалов какое есть в найденом скане.

Бомбардировщики. том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме самолета «101» и планера «101С», предназначенного для статиспытаний, на ТМЗ в 1969 г. началась постройка второго самолета, «102», завершившаяся в 1973 г. Началось изготовление агрегатов для самолета «103», велась подготовка к постройке самолетов «104», «105» и «106».

В октябре 1974 г. летные испытания «сотки» приостановили, а сам самолет вскоре был переведен с территории ТМЗ в ЛИИДБ ОКБ А.Н. Туполева. Вскоре прекратились и работы по изготовлению оснастки для серийного выпуска бомбардировщика на Казанском авиационном заводе, который к тому времени уже освоил производство основного «конкурента» Т-4 – туполевского бомбардировщика Ту-22М.

Т-4 долгое время находился на консервации. Одному из авторов этих строк довелось впервые увидеть «сотку» зимой 1975 г.: огромный самолет с лоснящимися черными боками, почему-то вызвавший ассоциацию с паровозом, одиноко стоял в плохо освещенном ангаре. Два-три человека лениво ковырялись на фюзеляже машины, выполняя какие- то малопонятные работы. Однако неспешные действия рабочих и впечатление какой-то заброшенности самолета, наводили на мысль, что программа умирает. Действительно, в том же 1975 г. все работы по Т-4 были прекращены. Отклоняемая носовая часть фюзеляжа «сотки» вскоре была отстыкована и, помещенная на транспортировочную тележку, некоторое время находилась на стоянке опытных машин ОКБ П.О. Сухого, интригуя непосвященных прохожих, принимающих ее за фюзеляж какого-то нового неведомого истребителя. В 1982 г. изделие «100» было перевезено на свою последнюю, вечную стоянку – в музей ВВС в Монино. Два других недостроенных экземпляра Т-4 разобрали на металл (часть деталей самолета «102» была передана в МАИ в качестве наглядных пособий).

Хотя до настоящего времени так и остается невыясненным, что же явилось официальной причиной закрытия программы, можно предположить, что таких причин могло быть несколько. Несмотря на то что самолет был успешно испытан в воздухе, необходимые бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение так и не были созданы, для отработки уникального, не имеющего не только отечественных, но и мировых аналогов БРЭО и ракет требовалось дополнительное время и большие капиталовложения. В то же время более простой и дешевый самолет Ту-22М, способный решать аналогичные задачи, был запущен в серийное производство, что несколько снижало заинтересованность заказчика в «сотке». Были и внешнеполитические причины, способные повлиять на судьбу самолета. В середине 1970-х активно велись советско-американские переговоры по ограничению стратегических вооружений, в успешном исходе которых был весьма заинтересован Л.И. Брежнев. В этих условиях появление в составе советских ВВС нового мощного стратегического бомбардировщика наверняка бы встревожило американцев и затруднило переговорный процесс. (Достаточно вспомнить, сколько хлопот доставил дипломатам значительно менее «революционный» самолет Ту-22 М, который американская печать преподносила чуть ли ни как главную угрозу безопасности США.) Сыграло свою роль и желание ВВС получить как можно в больших количествах фронтовые истребители МиГ-23, работы по выпуску которых велись и на ТМЗ: завод одновременно не мог справиться с напряженнейшей программой по МиГам и постройкой принципиально нового ударного самолета.

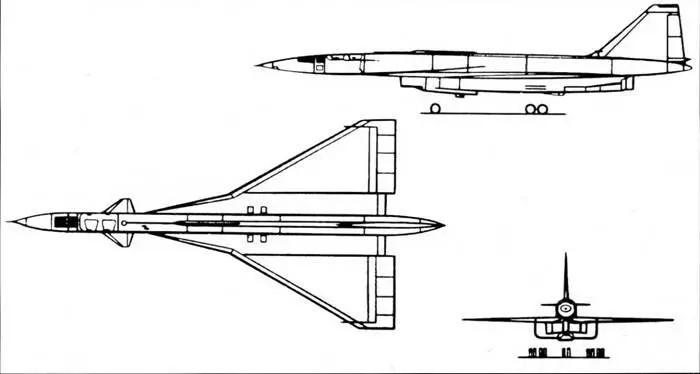

Схема самолета Т-4

По замыслу П.О. Сухого, «сотка» должна была стать лишь первым самолетом в семействе стратегических машин, работа над которыми развернулась в ОКБ. В 1967-69 гг. велись работы по проекту дальнего разведчика- бомбардировщика Т-4М с крылом изменяемой геометрии, имеющего межконтинентальную дальность. Боевой потенциал этой машины по сравнению с исходным Т-4 предполагалось расширить за счет увеличения дальности полета на дозвуковой скорости, улучшения ВПХ и расширения состава вооружения. Самолет предполагалось в значительной степени унифицировать с Т-4 (сохранялась силовая установка, ряд бортовых систем и оборудования).

Несколько позже, в 1969- 1970 гг., был разработан аванпроект ударно-разведывательного самолета Т-4МС (изделие «200»), также имеющего крыло изменяемой стреловидности. Машина имела ярко выраженную интегральную компоновку, двухкилевое оперение, четыре двигателя в хвостовой части, размещенные в двух разнесенных гондолах. Экипаж из трех человек располагается в кабине без выступающего фонаря. Значительное внимание было уделено снижению радиолокационной заметности. Проект «двухсотки» конкурировал с проектами фирмы Туполева (изделие «70» или Ту- 160) и Мясищева (М-18) в конкурсе на право создания перспективного стратегического бомбардировщика (в результате достаточно драматической борьбы победу одержала туполевская фирма).

Кроме боевых вариантов «сотки», исследовалась возможность мирного использования самолета. В 1963-64 гг. в ОКБ прорабатывался пассажирский самолет Т-4, способный перевозить со сверхзвуковой скоростью 64 пассажира.

КОНСТРУКЦИЯ. Самолет выполнен по схеме «бесхвостка» с небольшим управляемым дестабилизатором. Он имел цельносварную конструкцию (применялся метод автоматической сварки сквозным проплавлением для изготовления крупногабаритных панелей). В качестве конструкционных материалов были использованы титановые (ОТ-4, ВТ-20) и стальные (ВНС-2) сплавы. Ряд конструкций предполагалось выполнить с использованием радио- поглощающих материалов для снижения радиолокационной заметности самолета.

Крыло треугольной в плане формы с тонким профилем (3%) имело излом по передней кромке. На задней кромке имелись трехсекционные элероны. Носок крыла – отклоненный (отгиб носка обеспечивал «безударный» выход профиля на сверхзвуковые скорости).

Фюзеляж Т-4 состоял из носовой отклоняемой части (отклонение производилось винтовой парой при помощи редуктора и двух гидромоторов и занимало не более 15 секунд), двухместной кабины экипажа, закабинного отсека БРЭО (в котором имелся продольный проход, обеспечивавший удобный доступ к блокам аппаратуры), топливного отсека и хвостового отсека для размещения тормозного парашюта.

В передней части фюзеляжа были установлены дестабилизаторы, используемые для балансировки при малых запасах устойчивости (2% на дозвуковой скорости и 3- 5% на сверхзвуковой), что способствовало уменьшению потерь аэродинамического качества на балансировку, позволило увеличить дальность полета на 7% и снизить шарнирные моменты на органы управления. Малый запас устойчивости достигался перекачкой топлива в полете.

Вертикальное оперение относительно малой площади обеспечивало минимальную величину путевой устойчивости. Руль направления был разделен на две секции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Ильин - Напряжение: том 5 [СИ]](/books/1081359/vladimir-ilin-napryazhenie-tom-5-si.webp)

![Владимир Ильин - Напряжение: том 7 [СИ]](/books/1143278/vladimir-ilin-napryazhenie-tom-7-si.webp)