Глеб Анфилов - Что такое полупроводник

- Название:Что такое полупроводник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Анфилов - Что такое полупроводник краткое содержание

Кто из вас, юные читатели, не хочет узнать, что будет представлять собой техника ближайшего будущего? Чтобы помочь вам в этом, Детгиз выпускает серию популярных брошюр, в которых рассказывает о важнейших открытиях и проблемах современной науки и техники.

Думая о технике будущего, мы чаще всего представляем себе что-нибудь огромное: атомный межпланетный корабль, искусственное солнце над землей, пышные сады на месте пустынь.

Но ведь рядом с гигантскими творениями своих рук и разума мы увидим завтра и скромные обликом, хоть и не менее поразительные технические новинки.

Когда-нибудь, отдыхая летним вечером вдали от города, на зеленом берегу реки, вы будете слушать музыку через «поющий желудь» — крохотный радиоприемник, надетый прямо на ваше ухо. Потом стемнеет. Вы вынете из кармана небольшую коробку, откроете крышку, и на матовом экране появятся бегущие футболисты. Телевизор размером с книгу!

В наш труд и быт войдет изумительная простотой и совершенством автоматика. Солнечный свет станет двигать машины.

Жилища будут отапливаться... морозом.

В городах и поселках зажгутся вечные светильники.

Из воздуха и воды человек научится делать топливо пластмассы, сахар...

Создать все это помогут новые для нашей техники вещества — полупроводники.

О них эта книжка.

Что такое полупроводник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

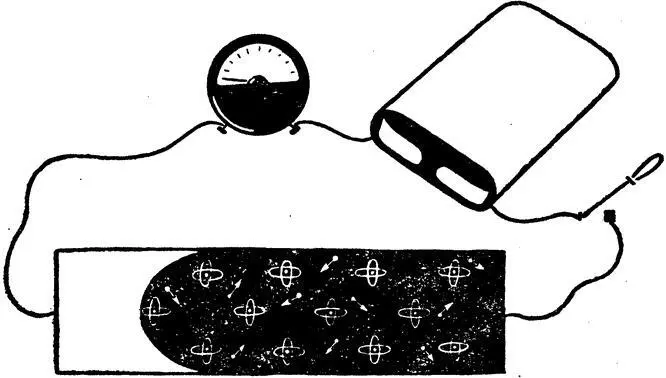

В мире электронов незаметно тяготение Земли. Объясняется это просто: слишком легки такие частицы и слишком {10} быстро они движутся. Зато электроны послушны другой силе — электрической. Как камень падает вниз, притягиваемый Землей, так электроны, наделенные довольно значительным для такой легкой частички зарядом, меняют движение под действием электрического поля, которое создается в пространстве любым заряженным телом.

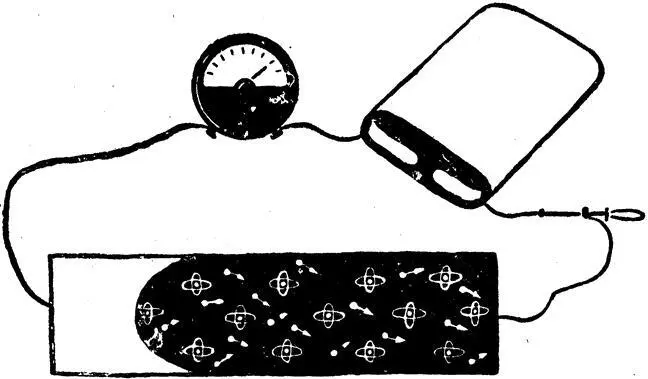

Прижмем концы проволочки к полюсам электрической батарейки — металл тотчас пронизывается электрическим полем. Свободные электроны теперь не только участвуют в тепловом беспорядочном движении, но и перемещаются по проволочке к положительному полюсу батарейки, подхваченные полем. На место, освобожденное ушедшими электронами, поле выталкивает другие из отрицательного полюса батарейки. Они тоже уходят, уступая место новым и новым отрядам электронов: по проволочке побежал электрический ток.

Поток электронов в металле неспокойный. Ведь на их пути то и дело попадаются атомы, которые к тому же сами перемещаются, участвуя в тепловом движении. Поэтому при нагревании проволочки электронному потоку труднее становится пробиваться вперед. По мере повышения температуры сила тока уменьшается. В этом свойстве — важный признак электропроводности металла.

В металле многие электроны не связаны с каждым атомом в отдельности и беспорядочно блуждают между ними.

{11}

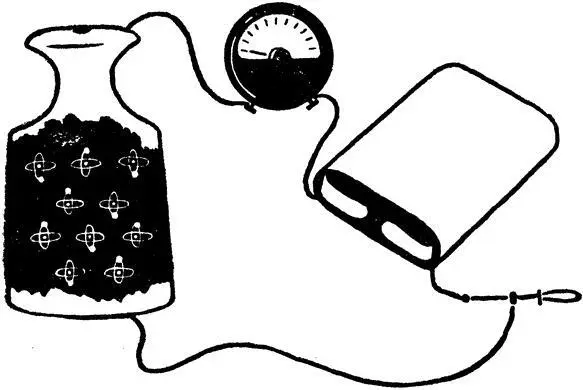

Кусочек металла соединен с полюсами электрической батарейки. Его пронизывает электрическое поле, которое подхватывает электроны и устремляет их к положительному полюсу.

В изоляторе внешние электроны прочно удерживаются у своих атомов. Поэтому здесь нечему переносить электрический ток.

{12}

Заметим кстати: электрический ток и сам разогревает проволочку. Чем обильнее поток электронов, тем сильнее он расталкивает атомы, увеличивая энергию их теплового движения.

В изоляторе все обстоит проще. Резина, фарфор, стекло тоже, конечно, построены из атомов. Как и в металле, атомы там подвержены беспорядочному тепловому движению. Но электроны внешних оболочек надежно связаны с ядрами атомов изолятора. Там нет свободных электронов, а значит, нечему создать электрический ток.

Впрочем, если мы раскалим изолятор, он может потерять изолирующие свойства. Связи между атомами станут иными. Поэтому при сильном нагревании некоторые изоляторы превращаются в полупроводники. Каковы же особенности полупроводников?

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Бросим медную проволочку в жаркую печь — с температурой в тысячу градусов. Проволочка только-только не расплавится, а на ее поверхности начнется активная реакция химического соединения металла с кислородом воздуха. Каждая пара атомов меди свяжется с одним атомом кислорода. Пройдет несколько минут, и проволочка покроется черным веществом, которое называется закисью меди. Соскоблим ее и отдадим в химическую лабораторию — попросим тщательнейшим образом очистить закись от примесей. И если химики аккуратно выполнят наше задание, мы получим от них кусочек идеально чистого, классического полупроводника.

Проведем с ним несколько опытов.

Проверим сначала, как он будет проводить электрический ток. {13}

Выяснится, что гораздо хуже меди. Это для нас не будет неожиданностью: поэтому он и носит название полупроводника.

Зато нам покажется странным результат другого эксперимента. Чем сильнее мы станем нагревать кристаллик закиси, тем лучше он будет проводить ток. В медной проволочке, как мы помним, наблюдалось прямо противоположное явление.

В чем же тут дело?

В полупроводнике внешние электроны принадлежат обычно сразу паре соседних атомов, осуществляя их связь в кристалле. Но связаны они с ядрами не слишком сильно. Поднимается температура — и увеличивается энергия беспорядочного теплового движения. В результате при нагревании нарушаются связи между атомами, все больше электронов обретает свободу, а заодно и способность переносить электрический ток.

Теперь как будто все стало понятно. Но если бы мы только из этих соображений составили математические уравнения и провели теоретический расчет электропроводности кристаллика закиси, нас постигло бы разочарование. Вычисленная электропроводность получилась бы почти вдвое меньше, чем действительная, наблюдающаяся на опыте.

Значит, какой-то стороны явления мы не учли.

Какой же?

Чтобы отыскать ответ, отправимся в экскурсию — в театр юного зрителя.

ПУСТОЙ СТУЛ

Сегодня идет отличная пьеса, и театральный зал полон. Но мы не будем смотреть на сцену. Обратим внимание на незначительное происшествие в зрительном зале. {14}

Мы сидим возле прохода и смотрим на другую его сторону. Все места с первого ряда до последнего заняты. Ребята с увлечением смотрят спектакль. Но вот в первом ряду с краю освободилось место. Сидевший на нем школьник почему-то ушел.

Как только стул в первом ряду освободился, на него немедленно перескочил вихрастый пионер — обитатель крайнего места во втором ряду. Пионера можно понять: во втором ряду сидеть неплохо, но в первом, разумеется, лучше. А дальше? Девочка с косичками, что сидела с краю в третьем ряду, быстро перебежала на место вихрастого пионера во втором ряду. На опустевший стул девочки пересела ее подружка из четвертого ряда, на ее место — мальчик из пятого ряда. Словом, все обитатели крайних стульев у прохода передвинулись на одно место вперед. А пустое место в то же время перекочевало через весь зал назад — от первого ряда до последнего. Вот и все, что нам нужно было увидеть в театре. Теперь можно вернуться в мир атомов и электронов.

КАК В ТЕАТРЕ

Представим ненадолго, что мы сжались в миллионы миллионов раз и научились видеть невидимые явления, причем в тысячи раз медленнее, чем они происходят на самом деле. Обретя эту сказочную способность, проникнем в недра нашего кусочка закиси, присоединенного к электрической батарейке — правым концом к ее положительному полюсу, а левым к отрицательному.

Какая картина предстанет перед нами?

В общих чертах ее можно представить себе следующим образом (очень условно и упрощенно).

Безостановочно движутся атомы. Их связывают между собой электроны внешних оболочек. Вот один из внешних электронов получил толчок. Связь нарушилась — в {15} ней словно образовалась брешь, а электрон стал свободным и унесся вправо, подхваченный невидимой силой электрического поля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: