Зигмунд Перля - О станках и калибрах

- Название:О станках и калибрах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зигмунд Перля - О станках и калибрах краткое содержание

Все машины — это детища машиностроительных заводов. На этих заводах работают металлообрабатывающие станки — те машины, с помощью которых изготовляются части — детали любых машин: паровозов, автомобилей и самолетов, тракторов и сельскохозяйственных комбайнов, турбин и двигателей внутреннего сгорания, всех рабочих машин, в том числе и самих металлообрабатывающих станков.

С помощью станков, созданных советскими инженерами, наш народ сказочно увеличил количество машин на заводах и фабриках и неизмеримо поднял производительность труда в советской промышленности.

В наши дни выдающиеся достижения советских станкостроителей служат прочной базой социалистического машиностроения, помогают советским людям в их победоносном шествии к коммунизму. Вот почему к станкостроению и металлообработке приковано особенно пристальное внимание всех советских людей.

Рассказам о главных изобретениях и усовершенствованиях в развитии станкостроения и металлообработки и посвящена эта книга.

О станках и калибрах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

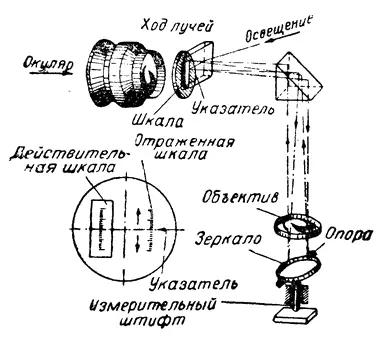

Для деталей малых размеров применяются измерительные приборы, основанные большей частью на использовании и принципа рычага и оптического способа отсчета показаний.

Таким прибором, в котором использован оптический принцип измерения, является так называемый оптиметр. Источник света через сферическую линзу освещает шкалу с делениями. Отразившись, лучи проходят через призму, преломляются книзу и попадают на поверхность поворотного зеркала. В зависимости от передвижения стерженька прибора угол установки зеркала меняется, и лучи света возвращаются тем же путем в объектив, неся с собой изображение шкалы. Если поворотное зеркало находится в исходном положении, нулевое деление шкалы совпадает с контрольной меткой на окуляре. Если же поворотное зеркало качнется вокруг своей оси и займет новое положение, нулевое деление шкалы окажется где-нибудь вправо или влево от метки, а сама метка отложит на шкале величину (количество делений) отклонения.

Величина плеча рычага между опорной точкой мерительного стержня и осью качания зеркала и расстояние шкалы от зеркала подобраны таким образом, что перемещение мерительного стержня на один микрон {155} вызывает перемещение луча на шкале на одно деление, А это деление, в свою очередь, благодаря увеличительному приспособлению, представляется наблюдателю равным одному миллиметру. В результате микрон — одна тысячная доля миллиметра — отсчитывается по шкале с той же четкостью, с какой производится отсчет миллиметров. Наблюдатель может с достаточной точностью производить на глаз отсчет между миллиметровыми делениями. Поэтому на оптиметре доступна точность в одну пятую часть микрона или в две десятитысячных миллиметра.

Схема устройства и общий вид оптиметра

Существуют оптиметры с дополнительным проекционным приспособлением, которое позволяет наблюдать результат измерения на открытой шкале невооруженным глазом благодаря еще большему увеличению размеров делений шкалы. Прибор производит измерения деталей размером до 200 миллиметров. Для измерения деталей больших размеров тот же оптический принцип применяется в специальной мерительной машине с приспособлением для сравнения двух длин между собой. {156}

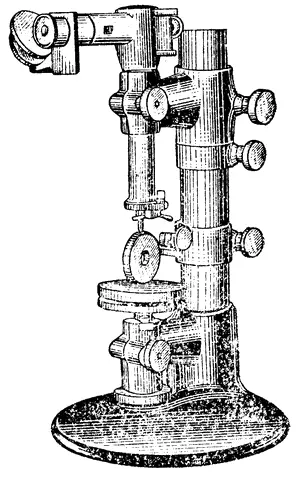

Следует отметить еще один прибор, применяемый главным образом для сравнительных измерений (как миниметр) и тоже соединяющий в себе два принципа — и механический рычажный и оптический. Этот прибор пригоден не только для лабораторных измерений, но и для обычного производственного контроля деталей в массовом производстве, например в автомобильном в том случае, когда необходимо соблюсти особо высокую степень точности обработки.

Схема устройства и общий вид микролюкса

Деталь устанавливается на специальную сменную подставку, которая меняется в зависимости от формы изделия. Мерительный стержень при подъеме или опускании действует на устройство, состоящее из системы рычагов, оптического стекла и вогнутого зеркала. Электролампочка слабого напряжения служит источником света, лучи которого собираются оптическим стеклом, направляются на вогнутую поверхность зеркала, отражаются от нее и попадают на матовый экран, «рисуя» на нем круглый яркий «зайчик», разделенный в середине черной горизонтальной чертой. «Зайчик» может «играть» и по всей длине экрана. На экране устанавливаются два указателя, которые на специальной шкале отмечают пределы допускаемых отклонений. Мерительный стерженек так отрегулирован, что при проходе под ним годные по размерам {157} детали вызывают игру «зайчика» в поле между указателями, а негодные — вне этого поля.

При контроле однородных по типу и размерам деталей даже малоквалифицированный рабочий в состоянии вести проверку со значительной быстротой. Система рычагов и оптических приспособлений обеспечивает тысячекратное увеличение показаний мерительного стерженька. Это значит, что движение стерженька вверх на 0,001 миллиметра отражается передвижением черты «зайчика» на полный миллиметр по шкале. Так как по ней также можно отсчитывать части миллиметра, то и на этом приборе доступно достижение точности, выражаемой десятитысячными долями миллиметра.

Новые средства точности

Но и на этом не остановилось развитие измерительной техники, особенно в нашей стране. Там, на крайнем западе Европы и в США капиталист-хозяин прикидывает, выгодно или невыгодно лично ему улучшить измерительную технику на своем предприятии. А наши машиностроители, наращивая темпы производства, озабочены тем, чтобы уже в процессе изготовления достигалась необходимая степень точности, чтобы на конечных участках была обеспечена самая надежная проверка готового изделия. Поэтому они требуют и получают от отечественной науки и техники все новые и новые средства точнейших измерений.

В столице нашей Родины успешно работает научное учреждение станкостроительной промышленности — «Научно-исследовательское бюро взаимозаменяемости». Оно чутко прислушивается к нуждам советского машиностроения и следит за тем, чтобы точность измерения не отставала от точности обработки. Пусть еще больше возрастут скорости резания, еще больше увеличится производительность автоматических линий станков, еще более разительны будут при этом требования к точности изготовления — и все же измерительные устройства должны «успевать ловить» малейшие отклонения от чертежа, точно определять их величину и с неумолимой строгостью отправлять в брак те изделия, размеры которых вышли за пределы допусков.

«Враг» точности — мерительная поверхность инструмента или прибора. В процессе измерения она изнашивается. {158} Приходится тщательно следить за тем, чтобы в какой-то момент инструмент или прибор не начал пропускать брак.

Но ведь как будто не существует неизнашивающихся поверхностей. Можно лишь уменьшить, замедлить процесс их износа, изготовив конечную часть мерительного стержня из наиболее твердого материала (алмаза или сверхтвердого сплава). Так обычно и поступают, если необходимо обеспечить длительную и надежную работу измерительного устройства.

Но оказалось, что можно вовсе устранить вредное влияние износа мерительной поверхности. Советские машиностроители создали прибор, в котором мерительная поверхность заменена... воздушной струей.

Все измерительные приборы обязательно располагают; пожалуй, самой главной своей частью — той, которая «ощупывает» измеряемые детали. Ее и называют иногда «щупом». Таким прибором невозможно измерять какой-нибудь размер во время работы детали или деталей, например, вала во время его вращения. Ведь движение детали через щуп будет в какой-то мере передаваться измерительному прибору, сотрясать его, результат измерения получится искаженным. Особенно недопустимо такое искажение, когда измеряется очень малая величина, выраженная всего лишь единичными микронами — самое ничтожное искажение превысит величину допускаемой неточности. Поэтому и в таких случаях лучше отказаться от прибора со щупом и воспользоваться той же воздушной струей. Вот почему машиностроители создали своего рода «воздушный микрометр».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: