Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Название:Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Стимул-СТ

- Год:2010

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:5-88022-175-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания краткое содержание

Век назад, 7 июля 1909 г., оборвалась нить жизни талантливого молодого учёного Вальтера Ритца, успевшего за 31 год своей жизни сделать очень многое в науке. До сего дня в спектроскопии пользуются комбинационным принципом Ритца, а в физике, математике и технике — вариационным методом Ритца. Однако его другие ещё более важные научные разработки преданы забвению ввиду их расхождения с догматами теории относительности и квантовой физики. Это — разработанные Вальтером Ритцем в 1908 г, за год до смерти баллистическая теория и магнитная модель атома. Скоропостижная трагическая гибель учёного помешала ему довести до конца и доказать эти фундаментальные концепции света и атомов, электромагнетизма и гравитации. В результате имя и теории Ритца вскоре были забыты хотя именно баллистическая теория легко красиво и наглядно объясняет многие загадки природы. Дабы восстановить историческую справедливость и напомнить о незаслуженно забытом научном и жизненном подвиге Вальтера Ритца была написана эта книга, где автор популярно изложил и развил с учётом уровня современной науки Баллистическую Теорию Ритца.

Баллистическая теория Ритца и картина мироздания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

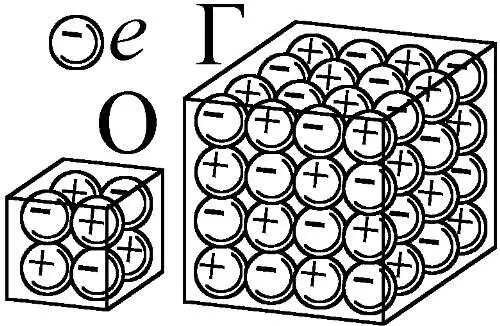

Причину такой "магичности" числа восемь легко понять. Ведь 8=2 3: именно восемь частиц образуют куб, размещаясь в его вершинах. Видно, так устроен и октон: из чередующихся в углах кубика четырёх электронов и четырёх позитронов. Заметим, что ещё И. Ленгмюр допустил способность восьми электронов, расположенных в атоме в вершинах куба, образовывать сверхстабильную структуру, чем объяснил периодичное повторение свойств элементов и апатичность инертных газов, с их целиком заполненными куб-оболочками (Рис. 106). Зато квантовая физика так и не объяснила толком, почему групп элементов ровно восемь. И лишь кристаллическая модель атома позволяет обосновать избранность восьмёрки, поскольку восьмивершинный куб и параллелепипед — это самая распространённая и простая форма кристаллической ячейки.

Осталось выяснить, почему стабильным оказывается и гаммон, — частица с массой в 66 электронных. Если дело в устойчивости кристаллической структуры, то причина, возможно, в близости 66 к 64=4 3. Иными словами, 64 частицы составляют куб с ребром в 4 частицы. И он тоже будет стабильным, поскольку электроны и позитроны стали бы в нём чередоваться, словно положительные и отрицательные ионы в кубическом кристалле соли (Рис. 119). Таким образом, гаммон должен состоять из 32-х электронов и 32-х позитронов. Правда, непонятно, откуда берутся в гаммоне две дополнительные единицы массы. Но, учитывая, что масса его рассчитана теоретически, а не измерена в опыте, вполне может статься, что реальная масса — именно 64. К тому же, надо учесть, что взаимодействие электронов и позитронов, их сближение и движение отдельных частиц может приводить к неточному измерению их общей массы (§ 3.18).

Рис. 119. Строение октона и гаммона, составленных из чередующихся электронов и позитронов .

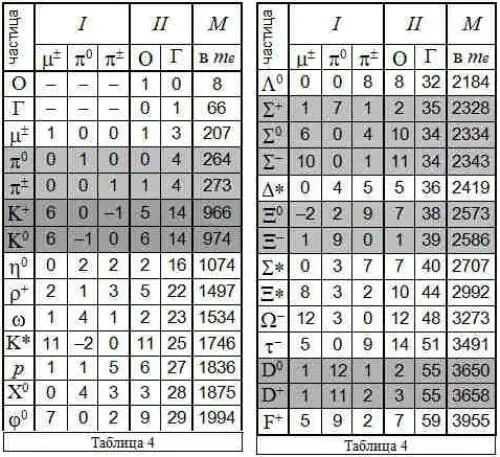

Раз мюоны и пионы — составные, то все прочие частицы, представленные их наборами, можно представить и в виде сочетаний более простых частиц. Поэтому, пользуясь прежними таблицами (Таблица 2 и Таблица 3, учтённые в колонке I ) и тем, что μ=3Г+О, π0=4Г, а π—= 4Г+О, можно нарисовать более полную и точную картину микромира (Таблица 4), изображая все частицы в виде наборов гаммонов и октонов (колонка II ). В таком представлении минусовые массы окончательно исчезают. Так, K+-мезон состоит из 14 гаммонов и 5 октонов, что даёт для него M = 66·14+8·5= 964 (реально M = 966). K0-мезон построен из 14 гаммонов и 6 октонов, откуда M =66·14+8·6= 972 (реально M = 974). Неточность возникает от округления масс гаммона и октона до ближайшего целого числа и неучтённых масс электронов и позитронов, дополняющих комбинацию. Но грубо массу любой частицы можно искать по формуле M =66 x +8 у , где x и y — это числа гаммонов и октонов в частице.

Итак, все типы частиц можно представить в виде сочетания двух основных: гаммонов Г (с M =66) и октонов О (с M =8–9), дополненных иногда, для баланса заряда, электроном или позитроном. Существование гаммонов подтверждают реакции распада пионов, где бесследно исчезает масса, кратная 66 (Рис. 116). А реальность октонов следует из распада мюонов и того, что в семействах частиц (Таблица 4, выделены серым) массы M разнятся в среднем как раз на 8,5 единиц. Похоже, гаммоны и октоны, подобно нуклонам в ядре, выстраиваются в некие пространственные структуры, что объясняет стабильность одних частиц и нестабильность других. Мерой стабильности будет, как везде, степень симметрии, совершенства частицы, близости её к правильным геометрическим телам [21]. Частицы, структура которых несовершенна, — нестабильны и быстро распадаются. Так, и в природе: прочнее всего, тела, имеющие совершенную, кристаллическую форму. Менее прочны кристаллы с дефектами структуры. Наконец, наименее прочны аморфные тела. Всё это хорошо видно на примере кварца, кварцевого стекла и обычного стекла.

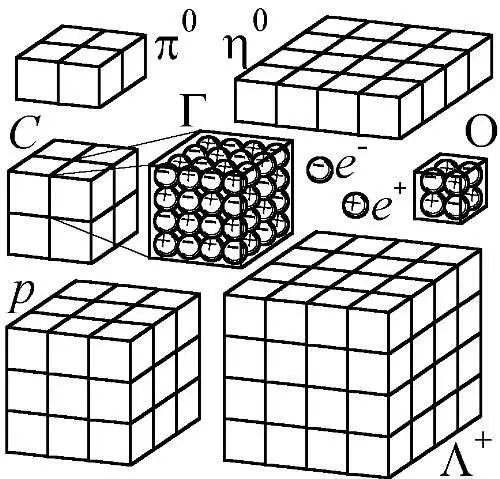

Более стабильны сочетания, в которых число частиц равно кубу или квадрату целого числа (Рис. 120). Взять, к примеру, гаммоны или октоны, построенные, соответственно, из 64 и 8 частиц. Так же, и пионы, состоящие из 4-х гаммонов, образующих квадрат 2x2, живут заметное по меркам микромира время. По той же причине, достаточно стабилен η-мезон, составленный из 4x4=16 гаммонов. Наиболее симметричен протон: в нём 27=3 3гаммонов. Поэтому протон — одна из немногих стабильных частиц. Другая частица, у которой число гаммонов равно кубу, — это Λ +-гиперон: 64=4 3(Таблица 5). Вот почему эта частица, несмотря на большую массу, при которой стабильность обычно мала, обладает, всё же, заметным временем жизни.

Рис. 120. Возможная структура элементарных частиц, состоящих из гаммонов, в свою очередь образованных электронами и позитронами.

Пользуясь этим, можно предсказать новые частицы. Особая стабильность должна отличать частицу из восьми гаммонов, образующих куб, поэтому назовём её "кубоном", обозначив буквой " C " (Рис. 120). Однако, такая частица с M =66·8=528 до сих пор не открыта. Возможно, причиной тому её нейтральность и стабильность (от кубической структуры), что мешает её обнаружить, как и гаммоны с октонами. Правда, согласно книге Д. Данина [43], в арагацкой высокогорной обсерватории среди космических лучей некогда уверенно регистрировали частицы с массами около 300, 500 и 1000 электронных. Частицы с массой около 300 (π-мезоны) и 1000 (K-мезоны) действительно были впоследствии открыты. Однако частицы с M порядка 500 до сих пор не найдены. Так, может, это были кубоны? Их существование подтверждает и распад η-мезона, который при делении на два заряженных пиона, бесследно теряет в весе как раз массу 528. Не кубон ли её уносит?

Такой кристаллический подход к объяснению стабильности частиц позволяет понять, почему из всех частиц наиболее стабилен, прочен и долгоживуч протон. Таблица 4 сразу даёт на это ответ: только у протона число гаммонов x =27 составляет куб целого числа: 27=3 3. По-видимому, эти 27 гаммонов складываются в правильный куб, вроде кубика Рубика, тоже состоящего из 27 мелких кубиков. Что же касается шести октонов, то они, вероятно, выполняют в этом кубе связующую функцию (подобно тому, как в кубике Рубика есть шесть сцепляющих кубики шарниров) или располагаются на шести его гранях. Таким образом, лёгкие октоны могут играть внутри частиц ту же роль, что нейтроны в ядрах, будучи связующим звеном, цементом, прокладкой между блоками частиц. Могут они выполнять и функции гнезда, в котором крепко сидят электроны и позитроны, придающие частицам заряд. Учитывая сказанное, можно узнать строение и всех прочих частиц, сложенных из кубиков, наподобие игрушечных зданий (Рис. 121). Таким образом, частицы должны выглядеть не как шарики, а иметь углы, грани, кромки, совсем как кристаллы. Микромиру, равно как объектам макро-, да и мегамира, свойственно кристаллическое, ячеистое, клеточное строение!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: