Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Название:Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Стимул-СТ

- Год:2010

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:5-88022-175-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания краткое содержание

Век назад, 7 июля 1909 г., оборвалась нить жизни талантливого молодого учёного Вальтера Ритца, успевшего за 31 год своей жизни сделать очень многое в науке. До сего дня в спектроскопии пользуются комбинационным принципом Ритца, а в физике, математике и технике — вариационным методом Ритца. Однако его другие ещё более важные научные разработки преданы забвению ввиду их расхождения с догматами теории относительности и квантовой физики. Это — разработанные Вальтером Ритцем в 1908 г, за год до смерти баллистическая теория и магнитная модель атома. Скоропостижная трагическая гибель учёного помешала ему довести до конца и доказать эти фундаментальные концепции света и атомов, электромагнетизма и гравитации. В результате имя и теории Ритца вскоре были забыты хотя именно баллистическая теория легко красиво и наглядно объясняет многие загадки природы. Дабы восстановить историческую справедливость и напомнить о незаслуженно забытом научном и жизненном подвиге Вальтера Ритца была написана эта книга, где автор популярно изложил и развил с учётом уровня современной науки Баллистическую Теорию Ритца.

Баллистическая теория Ритца и картина мироздания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

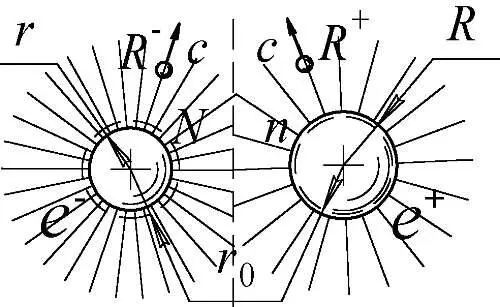

Асимметрия свойств позитронов и электронов (Рис. 124) вызвана тем, что для них все процессы идут противоположно, причём у обоих есть стандартный критический радиус r 0(§ 1.5). Электрон, согласно Ритцу, постоянно сыплет реонами. Зато поглощать реоны, приходящие извне, он начинает лишь став меньше критического радиуса r 0(так и ядра хорошо поглощают протоны и нейтроны, лишь сократившись до критического радиуса, при котором синтез энергетически эффективен). Поэтому электрон теряет массу, покуда не съёжится до критического размера, а по его достижении, приток реонов уже компенсирует их утечку, и радиус r 0становится равновесным.

Рис. 124. Асимметрия элементарных зарядов. Электрон и позитрон стремятся к равновесному радиусу r0, имея, один дефицит радиуса, а другой — его избыток.

Так же поддерживается стандартный радиус r 0позитрона. Но, поскольку позитроны — полная противоположность электронов, то для них испускание реонов соответствует поглощению ареонов (антиреонов), а поглощение реонов — испусканию ареонов (испускание частиц эквивалентно поглощению античастиц [139]). И потому позитроны непрерывно поглощают ареоны, а, по превышении критического радиуса r 0, начинают распадаться, испуская ареоны и теряя вместе с ними массу, пока вновь не съёжатся до равновесного радиуса r 0(так же и ядра имеют критический радиус, превысив который, они эффективно распадаются). В силу инерционности процесса, реальный радиус R позитрона всегда чуть больше равновесного r 0, поскольку у возбуждённого состояния частиц есть конечное время жизни, запаздывания, по прошествии которого позитрон и начинает распад. Поэтому, прежде чем позитрон начнёт испускать ареоны, он успеет ещё немного поглотить их из внешнего потока. Распад позитрона всегда отстаёт от синтеза, отчего его радиус R чуть выше критического: R=r 0+Δ/2.

Электрон, напротив, постоянно испускает реоны, а поглощает их, лишь уменьшив радиус до r 0, тем самым поддерживая размер возле этого равновесного значения. Но и здесь полное равновесие недостижимо: реальный радиус r=r 0—Δ/2 электрона чуть меньше критического, поскольку, в силу инерции, синтез отстаёт от распада. Электрон и позитрон стремятся к равновесному радиусу r 0с разных сторон, и никогда его не достигают. Отсюда ясно, почему электроны испускают больше частиц N = n ( R/r ) 2, чем позитроны. Электроны источают частицы непрерывно, а позитроны — очередями, по превышении радиуса r 0. Выше нашли для электронов Nr 2= e 2/πε 0 mc , а, раз эта величина константа, то и для позитронов nR 2= e 2/πε 0 mc=Nr 2. Электрон и позитрон, периодически испытывающие незначительные сжатия и расширения, как бы дышат, впитывая и испуская потоки реонов, что и поддерживает их стандартный размер. Так же и человек, несмотря на постоянное вдыхание и выдыхание воздуха, в среднем не меняет объём и массу, поскольку эти процессы точно сбалансированы. Интересно заметить, что ещё в Древней Индии сформировалась подобная идея Вечного Дыхания (вечного движения), исходящего из невидимого огненного зародыша, а после вновь поглощаемого им (см. "Станцы Дзиан"). Поскольку "огнём" древние часто называли электричество, а "дыханием" — эфир (акашу, § 3.21), излучаемый неким источником, то не есть ли это символическое представление электрона, испускающего и впитывающего потоки реонов?

Не случайно идею такого динамического поддержания равновесного размера тел давно выдвигал и ученик индийских мудрецов, Демокрит (см. эпиграф § 3.11), который тоже связывал это с направленным течением времени. По сути, он изложил модель постоянно испускающего частицы электрона, попутно поглощающего сходящиеся к нему со всех уголков Вселенной потоки тех же частиц, что компенсируют утечку и поддерживают равновесный размер электрона (§ 1.5). Тем самым, электрон можно уподобить бочке Данаид, также расположенной по греческой мифологии на нижнем этаже мироздания. В эту мифологическую дырявую бочку, сколько ни наливай воды, — её не заполнишь доверху. В такой бочке, с приближением к верхнему критическому уровню, интенсивность потока уходящей воды растёт под напором давления. Позитрон же, напротив, можно сравнить с другим типом бочки, в которую постоянно льются потоки дождя, и, несмотря на беспрерывное вычёрпывание воды из неё, уровень не может упасть ниже критической отметки. Ещё лучше сравнить позитрон с плавающей лодкой (бочкой), имеющей широкую пробоину, сквозь которую постоянно втекает вода, и — тем интенсивней, чем ниже уровень воды в лодке. Поэтому, сколько ни вычёрпывай воду, та не опустится ниже некого предельного уровня.

Таким образом, несмотря на то, что антимир (сектор античастиц) — это зеркальная копия мира (сектора частиц), такое зеркальное изображение объектов мира не является их точной копией. Кроме того, что в зеркальном антимире меняются знаки зарядов, правое переворачивается на левое, а прямое движение становится попятным, несколько отличаются и размеры частиц, словно зеркало не плоское, а чуть-чуть вогнутое, отчего электрон отображается в виде увеличенного обратного изображения (позитрона), притягивающего электрон по законам электростатики [137, с. 86]. При этом, за счёт малости искажений, соблюдается точное сохранение пропорций и равенства количеств объектов и их изображений. Число электронов в точности равно числу позитронов. К вопросу о природе античастиц и антимира, о причинах асимметрии их свойств со свойствами мира частиц, ещё вернёмся в дальнейшем (§ 3.15, § 5.6).

§ 3.12 Природа ядерных сил

Ядерные силы имеют много особенностей, но у них нет особой природы. Отнюдь. Они кулоновские силы, электростатические. И потому нет необходимости ни в теориях обменных сил, ни в аналогиях с вращением нуклонов или пионов по орбитам атомарного типа.

В. Мантуров, "Ядерные силы — предложение разгадки" [79]Притяжение нуклонов, ядер возникает, как было выяснено, за счёт их электрон-позитронной структуры (§ 3.2, § 3.9). Заряды e - и e +, расположенные, словно ионы в кристалле соли, периодично, в шахматном порядке, встают друг против друга. За счёт этого, даже нейтральные частицы такой структуры притягиваются (Рис. 125). Это подобно притяжению двух диполей: они нейтральны, но при их взаимной ориентации, возникает сила притяжения, быстро спадающая с удалением (такую электромагнитную природу ядерных сил физики предполагали уже давно [19, с. 228]). Подобный механизм ядерного взаимодействия ведёт к тому, что оно заметно лишь на дистанциях r порядка периода (шага) электрон-позитронной решётки, равного классическому радиусу электрона 10 -15м. Оттого такой радиус действия имеют и ядерные силы. Физики не обращали внимания на это совпадение, поскольку не могли его объяснить. Когда, в ходе сближения частиц, ядерная сила превысит силу кулоновского отталкивания, ядра станут притягиваться. С этого момента энергия притяжения преобразуется в энергию ядерной реакции, поскольку притяжение придаёт сходящимся ядрам скорость, кинетическую энергию, — как при аннигиляции e - и e +(§ 1.16).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: