Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Название:Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Стимул-СТ

- Год:2010

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:5-88022-175-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания краткое содержание

Век назад, 7 июля 1909 г., оборвалась нить жизни талантливого молодого учёного Вальтера Ритца, успевшего за 31 год своей жизни сделать очень многое в науке. До сего дня в спектроскопии пользуются комбинационным принципом Ритца, а в физике, математике и технике — вариационным методом Ритца. Однако его другие ещё более важные научные разработки преданы забвению ввиду их расхождения с догматами теории относительности и квантовой физики. Это — разработанные Вальтером Ритцем в 1908 г, за год до смерти баллистическая теория и магнитная модель атома. Скоропостижная трагическая гибель учёного помешала ему довести до конца и доказать эти фундаментальные концепции света и атомов, электромагнетизма и гравитации. В результате имя и теории Ритца вскоре были забыты хотя именно баллистическая теория легко красиво и наглядно объясняет многие загадки природы. Дабы восстановить историческую справедливость и напомнить о незаслуженно забытом научном и жизненном подвиге Вальтера Ритца была написана эта книга, где автор популярно изложил и развил с учётом уровня современной науки Баллистическую Теорию Ритца.

Баллистическая теория Ритца и картина мироздания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, быстрых электронов больше, но, образуя электронный газ высокой вязкости, они фильтруются "микропорами" металла (§ 4.17), создавая лишь слабые токи, в сравнении с токами медленных электронов, так что вносимое ими сопротивление — ничтожно. Сепарация газа медленных электронов, рождающих ток сверхпроводимости, идёт тем эффективней, чем тоньше "поры" металла, через которые сочится электронный газ (так же отделяются в порах фильтра быстрые и медленные молекулы сверхтекучего гелия § 4.20). Поэтому в сверхпроводящее состояние легко переходят сплавы и металлы типа олова, ртути, свинца, тантала, ниобия, обычно обладающие высоким сопротивлением (так и сверхтекучесть проявляется лишь в тонкопористых фильтрах, оказывающих повышенное сопротивление току нормальных жидкостей), тогда как у металлов низкого удельного сопротивления (серебро, медь, золото) переход в сверхпроводящее состояние затруднён. Наличие токов медленных и быстрых электронов — аналогично протеканию тока через два параллельных резистора, первый с малым сопротивлением R 1, второй — с большим R 2: почти весь ток, выбирая путь наименьшего сопротивления, пойдёт по резистору R 1, а сопротивление второго почти не повлияет на величину тока, если R 2>> R 1(Рис. 178). Впрочем, именно быстрые электроны могут порождать ничтожно малое, но ощутимое сопротивление сверхпроводника. Не исключено, что их ток и задаёт величину критических токов и магнитных полей, разрушающих сверхпроводимость. С ними же, видимо, связана и низкая (в сравнении с нормальным состоянием) остаточная теплопроводность сверхпроводника [90], поскольку основной ток медленных, низкоэнергичных электронов почти не переносит тепла.

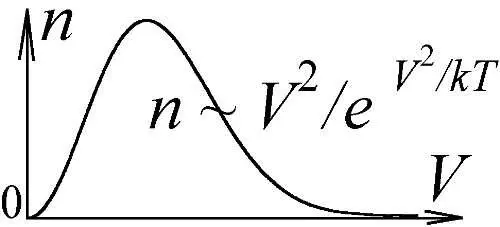

Рис. 188. Распределение частиц электронного газа по скоростям.

Настоящей загвоздкой для квантовой теории стало открытие сверхпроводников, которые в нормальном состоянии, при высоких температурах, являются диэлектриками. Зато, по классической теории, при низких температурах диэлектрик вполне может стать сверхпроводником. Диэлектрик лишь потому не проводит ток, что в нём почти нет свободных электронов: все электроны связаны с атомами. Считалось, что, по классической теории, диэлектрики вообще не проводят ток [32, с. 22]. На деле же, и в классике, из-за разброса скоростей (Рис. 188) в диэлектрике всегда есть электроны со скоростью, достаточной для отрыва от атомов. С ростом температуры и скорости электронов, всё большая их часть отделяется от атомов и переносит заряд, с чем и связан рост проводимости диэлектриков при нагреве. Но у диэлектриков с высокой степенью теплового расширения возможен заметный рост проводимости и при охлаждении. Ведь охлаждаемый диэлектрик, уменьшаясь в объёме, сближает атомы, их поля всё больше перекрываются, высвобождая много электронов (§ 4.17). Для этих диэлектриков сжатие охлаждением — аналогично сжатию давлением, превращающим их в проводники (за счёт обобществления части электронов и высвобождения оставшихся), как, например, в случае серы. Так что у диэлектриков при низких температурах вполне могут открыться металлические и сверхпроводящие свойства, поскольку, как нашли выше, сверхпроводниками легче становятся вещества, обладающие обычно повышенным сопротивлением. И диэлектрик, в обычном состоянии представляющий для тока такое же серьёзное препятствие, как микропористый фильтр — для газа, благодаря "узким порам" может стать сверхпроводником даже при меньшей степени охлаждения, чем металл. От разной ширины межатомных "пор" разнятся и температуры перехода в сверхпроводящее состояние у разных кристаллических модификаций одного металла, имеющих разные плотности (§ 4.17).

Итак, поведение электронов в веществе вполне соответствует законам классической механики и термодинамики. А квантовая механика не только "безумна", но и часто даёт ложные предсказания, хоть теоретики и привыкли твердить, что квантовый подход — лучше классического. Кванторелятивисты пытаются убедить всех, что современная полупроводниковая электроника создана по квантовой теории и разработанной в её рамках зонной теории твёрдого тела. Но это — такая же наглая ложь, как байка о ключевой роли теории относительности в создании ядерной энергетики (§ 3.13), или как утверждение о роли квантовой теории в постройке лазеров (§ 4.9). На деле все эти изобретения XX в. строились не благодаря, а — вопреки квантовой физике и теории относительности, при серьёзных помехах со стороны их апологетов. Так, полупроводниковое радио на кристадине ещё в 1922 г. создал в нижегородской радиолаборатории О.В. Лосев. Примерно тогда же он построил первый транзистор (основу современной электроники), изучив физический механизм его работы, а также открыл явление электролюминесценции в полупроводниках (построил и исследовал первые светодиоды, без которых немыслима современная техника).

А главное, вполне адекватные объяснения работы всех этих приборов Лосев давал на основе классической физики и своих опытов (см. сборник "Опередивший время". Н.Новгород: ННГУ, 2006). Но именно эта независимость, оригинальность и самобытность Лосева, игнорирующего сложный квантовый подход, привела к тому, что внедрение его изобретений в практику задержалось на десятки лет. И виноваты в этом были как раз сторонники квантовой теории во главе с А. Иоффе. Если причастность Иоффе к трагической судьбе Ритца ещё под вопросом (§ 1.1), то про Лосева однозначно можно сказать, что задержка внедрения его изобретений в практику и гибель в блокадном Ленинграде целиком лежат на совести Иоффе, стоявшего во главе советской электроники и насаждавшего в стране бред кванторелятивистских теорий, а, потому, оказавшего негативное воздействие на развитие отечественной науки и полупроводниковой электроники, которая к середине XX века из передовой превратилась в отсталую.

В целом, заключая Часть 4, можно сказать, что различные свойства веществ, даже самые экзотические, любые "квантовые" эффекты, включая связанные с излучением вещества и волновыми свойствами частиц, — вполне понятны в рамках классической механики и физики. Причина её прежних мнимых несоответствий состояла не в декларируемой апологетами квантмеха "ошибочности" классической науки, а — в отсутствии адекватной теории, модели явлений, — от незнания устройства атома и механизмов различных процессов, а, нередко, из-за намеренного игнорирования, сокрытия и забвения таких удачных классических моделей. Так же, и все остальные явления, которые ещё будут когда-нибудь открыты, удастся легко объяснить классически. Зачастую, квантовое объяснение заметно уступает классическому, позволяющему понять и предсказать гораздо больше эффектов. Всё это означает, что классический подход далеко не исчерпал себя в термодинамике, теории излучения, физике твёрдого тела и теории строения вещества. Если его глубоко развить должным образом, это позволит предсказать новые свойства тел, создать новые вещества с требуемыми характеристиками. Квантовая теория такой возможности лишена, более того, — её "предсказания" часто — ошибочны и вредны, поскольку могут вести к авариям. А потому до сих пор приходилось подыскивать вещества слепым гаданием, "методом научного тыка", пользуясь разве что эмпирическими правилами. Однако и эти достижения "задним числом" выдавали за "триумфы" квантовой теории. Именно это привело к длительному застою в наиболее перспективных направлениях развития науки. Поэтому, думается, лишь классический подход, развитый Ритцем, Столетовым, Друде, Кюри и другими, позволит выйти из этого кризиса, застоя, замороженного состояния науки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: