Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

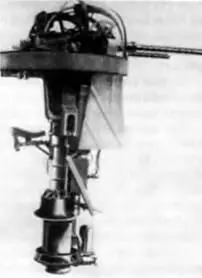

Вначале стрелок сам должен был поворачивать башню при прицеливании. Однако по мере увеличения скорости полета это требовало все больших физических усилий, поэтому на бомбардировщиках стали применять стрелковые башни с гидравлическим или электрическим приводом. Одна из таких пулеметных установок, Бендикс А7В, показана на рисунке 4. 52.

Рис. 4.52. Стрелковая установка Бендикс А7В с электроприводом.

Следующим шагом в развитии стрелкового вооружения бомбардировщиков явилось создание дистанционно управляемых турелей. В этом случае стрелок мог из кабины или из специальной прицельной станции, представлявшей собой блистер с расположенным там прицелом, осуществлять наводку и вести огонь из одной или нескольких турелей. Так как человек не должен был теперь находиться внутри башни, ее смогли сделать меньше, и она почти не выступала из фюзеляжа.

Обычно появление дистанционно управляемых стрелковых турелей связывают с самолетом В-29. Но на самом деле первыми такое устройство применили немцы в 1939 г. на Ме- 210 и Не-177, итальянцы на четырехмоторном Пьяджо Р-108 и советские конструкторы на опытном высотном истребителе «100» (на серийном Пе-2 от этого отказались) [8, с. 23; 23; 27, с. 722]. Немцам и итальянцам не удалось добиться надежной работы дистанционно управляемого оружия на серийных машинах: гидравлике не хватало мощности для точного перемещения стволов в плотном потоке воздуха и, в результате, пулеметы наводились не на ту точку, на которую был настроен прицел. Американские инженеры сумели решить данную проблему. Подтверждением этому стал успех технической новинки на бомбардировщике В-29.

Что касается авиационных бомб, то до 1945 г. их развитие шло, главным образом, по пути увеличения калибра. К началу войны вес самых крупных бомб не превышал 1000 кг. Но в ходе боевых действий выяснилось, что для некоторых специальных целей, таких как крупные бронированные корабли, толстостенные бетонные укрепления, требуются бомбы большего калибра. В 1943 г. в СССР на вооружении появилась 5-тонная фугасная бомба ФАБ-5000, которую мог поднимать только четырехмоторный Пе-8. Англичане создали 10-тонную бомбу. Она была так велика, что не умещалась полностью даже а 10-метровом бомбоотсеке самолета «Ланкастер».

В США для борьбы с подводными лодками сконструировали 2000-кг глубинную бомбу с ракетным двигателем, служащим для се дополнительного разгона перед погружением в воду. Специально для действий по городам под руководством английского инженера Б.Уаллиса изготовили бомбы упрошенной цилиндрической формы, стабилизация траектории падения которых происходила за счет быстрого вращения бомбы вокруг своей продольной оси[37, с. 108–114].

Подлинной революцией в развитии авиационного вооружения явилось создание в США атомной бомбы. История создания и первого (хотелось бы верить, что и последнего) боевого применения этого сверхмощного оружия много раз описана в литературе [41 и др.]. Следует, однако, отметить тот факт, что бомбы, сброшенные с В-29 на Хиросиму и Нагасаки, имели принципиально разную конструкцию, и поэтому их применение следует расценивать не только как боевую операцию, направленную на скорейшее завершение войны с Японией, но и как продолжение испытании ядерного оружия.

За годы второй мировой войны значительно усовершенствовались методы наведения бомбардировщиков на цель и конструкции бомбардировочных прицелов. Этому способствовали достижения в области радиотехники и электроники.

Для наведения своих самолетов во время ночных налетов на Англию немцы н 1940 г. применили радионавигационную систему, получившую обозначение «Книекебейн». Принцип ее действия заключался в следующем: летчик вел свой самолет по радиопеленгу от наземного радиомаяка до тех пор, пока его не пересекал другой радиопеленг; когда радиопеленги пересекались, в наушниках появлялся сигнал другого тона, и в этот момент штурман по команде летчика сбрасывал бомбы. Точность бомбометания с использованием этой системы составляла примерно 1 милю, что было достаточно для бомбардировок крупных городов.

Осенью того же года Люфтваффе применили более совершенную систему радионаведения бомбардировщиков с использованием нескольких пересекающихся радиопеленгов («X-Gcrat»), причем бомбы сбрасывались автоматически, по радиосигналу. Величина максимального отклонения от цели в этом случае равнялась 360 м [30, с. 142.149; 37, с. 106].

Недостатком используемых немцами методов наведения была их высокая чувствительность к искусственно создаваемым радиопомехам и ограниченный радиус действия. Поэтому, когда англичане перешли к ответным действиям, они сделали ставку на разработку бортового радиолокационного бомбардировочного прицела. Он был создан в 1943 г. на основе стрелкового радиолокационного прицела A-I и получил обозначение H2S. Его применение сделало возможным бомбометание не только ночью, но и днем, в условиях сплошной облачности. Правда, для идентификации нужного объекта на экране бортовой РЛС требовалась очень высокая квалификация, поэтому точность бомбометания была не очень высокой.

Для атак близлежащих целей использовалась система «Гобой», по принципу действия напоминавшая немецкие радионавигационные системы. Дальность ее действия была ограничена 560 км от месторасположения наземных станций, зато ошибка в бомбометании не превышала 200 м [37, с. 107].

Самым совершенным бомбардировочным прицелом для визуальной наводки был американский «Норден», устанавливаемый на В-17 и других тяжелых бомбардировщиках ВВС США. Его особенность состояла в том. что прицел был объединен со специальным автопилотом, управляющим самолетом во время подхода к цели. Задача бомбардира заключалась в нацеливании оптического визира на гироскопической платформе на нужный объект и передаче дальнейших действий автомату. Тот отслеживал отклонения курса от расчетного, корректировал их с помощью рулей самолета и в нужный момент осуществлял сброс бомб. Затем управление вновь переходило в руки пилота. Введение «Нор- дена» в состав бортового оборудования настолько повысило точность бомбометания, что, по существу, сделало ненужным использование пикирующих бомбардировщиков.

Рис. 4.53. «Мистель-Г»

Разновидностью бомб можно считать крылатые снаряды класса «воздух-земля». Наибольшую активность в этой области проявила Германия, рассчитывая таким образом компенсировать отсутствие у себя тяжелых бомбардировщиков. В 1943 г. по инициативе Немецкого института по исследованию планерных полетов (DFS) начались испытания комбинированного летательного аппарата, состоящего из планера бомбардировщика Ju-88A-4 и установленного у него «на спине» истребителя Bf.109F. Эта комбинация, получившая обозначение «Мистель», по принципу действия напоминала описанный ранее английский «составной» самолет Шорт-Майо «Композит». Однако в немецкой «сцепке» нижняя машина являлась беспилотной и представляла собой мощную крылатую бомбу, начиненную 1725 кг взрывчатки. Спереди устанавливался стальной «рог» весом почти 2 тонны, предназначавшийся для разрушения бетонных укреплений (рис. 4.53). Во время полета к цели оба самолета питались горючим из баков «Юнкерса», управление осуществлялось синхронным отклонением рулей из кабины верхнего самолета. Нацелив самолет-снаряд на цель, который далее летел по автопилоту, пилот истребителя отсоединял свой самолет и возвращался на базу. При использовании подвесных топливных баков дальность полета «Мистеля» составляла 2000 км.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: