Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Стимулом к развитию легких одномоторных самолетов послужили также прерванные войной авиационные состязания. Многие бывшие военные летчики стали искать средства к существованию в роли спортсменов-гонщиков и «воздушных акробатов». Нередко они зарабатывали тем, что, купив подержанный самолет, предлагали свои слуги в качестве «воздушного такси» и просто катали желающих над аэродромом, т. к. немногочисленная на первых порах регулярная пассажирская и почтовая авиация не могла обеспечить работой огромное число демобилизованных после войны пилотов. В 1922 г. в США имелось 129 частных служб «воздушного такси», расположенных на 107 аэродромах 31 штата [47, с. 113].

Новой сферой применения легких самолетов стало использование их в сельскохозяйственных работах, в первую очередь для опыления посевов с целью ничтожен и я насекомых-вредителей. Первые такие опыты состоялись в августе 921 г. в штате Огайо, США, по просьбе местного сельскохозяйственного управления. Они увенчались успехом и были продолжены в следующем году. Для работ использовался двухместный биплан Кертисс JN-4 «Дженни», на котором вместо второго пилота установили бак с ядохимикатами. В 1924 г. в США появилась первая фирма, специализирующаяся на применении авиации для сельскохозяйственных целей — «Хафф-Дейланд Мануфэктуринг Компани» [47, с. 113].

В начале 20-х годов опыты по использованию самолетов в интересах сельского хозяйства начались также в СССР. В июле 1922 г. на Московском аэродроме состоялись первые эксперименты: с самолета, летящего на разных высотах, опрыскивали изложенные на поле листы бумаги, при этом определялся характер потока капель, их число на единицу площади. Для опыления (или. как тогда говорили, «аэропыла») применялся учебный биплан В. Н. Хиони, названный почему-то «Конек-Горбунок». За аэродромными экспериментами последовали опыты в полевых условиях, затем опыление с самолетов стали использовать для борьбы с саранчой в Средней Азии, на Северном Кавказе, в Поволжье. Позднее самолеты стали применять и для засевания полей («аэросев») [48].

Надежные и дешевые легкомоторные самолеты требовались и аэроклубам для обучения полетам многочисленных любителей авиации.

Первое время для указанных выше задач использовались уцелевшие после войны самолеты, но невысокий ресурс и неэкономичность военных машин привели к тому, то в начале 20-х годов появились предпосылки для развития новых легкомоторных самолетов. По данным П. М. Крейсона, за первые 10 послевоенных лет в мире было построено 413 различных типов таких машин [4, с. 146–166]. Благодаря небольшой стоимости некоторые из них строились в тысячах экземпляров. Однако большинство та шин были мелкосерийными или единичными; непрофессионализм значительного числа конструкторов-самоучек не позволял создать по-настоящему удачный самолет.

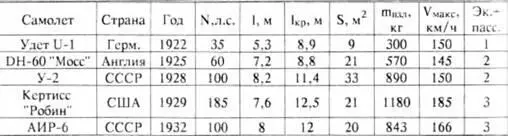

В развитии конструкции легкомоторных самолетов в 20-е — начале 30-х годов можно выделить три основных этапа: начало 20-х — создание одноместных самолетов-авиэток с простейшими двигателями мощностью 10–35 л.с.; середина 20-х — появление двухместных бипланов с двигателем в 60-100 л.с., пригодных как для портивных полетов, так и для обучения пилотов; конец 20-х — начало 30-х годов — распространение 2-3-местных самолетов многоцелевого назначения с моноплан- чым крылом и мотором мощностью 100 и более лошадиных сил.

Первый из указанных этапов явился продолжением прерванной войной линии развития самолета-авиэтки или «воздушного мотоцикла», основоположниками которой были А. Сантос-Дюмон во Франции и Г. Граде в Германии. Как до воины, так и после нее авиэтки обычно строили по схеме моноплан из наиболее доступных материалов: дерева, проволоки и полотна. Чаше всего применялся мотоциклетный двигатель воздушного охлаждения. Отличие заключалось в том. что в 20-е голы при конструировании таких легкомоторных аппаратов использовался опыт планеростроения, т. к. после мировой войны планеризм, как наиболее доступный вид авиаспорта, получил широкое развитие. Это дало возможность строить самолеты с намного лучшим аэродинамическим качеством, чем до войны. Ушли в прошлое примитивные бесфюзеляжные конструкции с подвешенным под крылом стульчиком для летчика v прикрепленным на балках хвостовым оперением. Выводы теории индуктивного сопротивления заставили конструкторов увеличить удлинение несущей поверхности был улучшен профиль крыла, появился хорошо обтекаемый фюзеляж, свободнонесушее крыло. В результате авиэтки с моторами мощностью всего в несколько десятков лошадиных сил могли не только летать, но и развивали скорость как у боевых самолетов времен первой мировой войны. Аэродинамическое качество некоторых и этих самолетов составляло величину 10 и более: маломощность силовой установки предопределила поиск возможностей аэродинамического совершенствования машины. К сожалению, этот плодотворный путь развития авиации вскоре оборвался. В легкомоторной авиации стали применять специализированные двигатели с большей мощностью и меньшим удельным весом, и вопросы обтекаемости конструкции на время отошли на второй план.

Наибольшее развитие самолеты-авиэтки получили в Германии, стране, где по Версальскому договору спортивная легкомоторная авиация была одной из немногих разрешенных сфер деятельности авиапромышленности. Среди первых удачно летавших немецких легкомоторных самолетов — монопланы Удет U-1, Клемм, L.-15, L.-20 124, с. 442). В СССР неплохо летавшие авиэтки построили военные летчики В. О. Писаренко и В. П. Невдачин. Один из этих самолетов, «Буревестник» С-3. летал с мотоциклетным мотором мощностью всего 7-12 л.с. [20, с. 395]. На рис. 1.75 показана ешеодна хорошо летавшая отечественная авиэтка — «Октябренок». Правда построена она была уже в 30-е годы.

Органическим недостатком авиэтки было отсутствие запаса мощности в полете. Это ограничивало маневренность и высоту полета, затрудняло взлет, делало опасным полеты в ветреную погоду. По указанным причинам в середине 20-х годов сверхлегкие авиэтки начали вытесняться самолетами с более мощными двигателями.

Одним из самых знаменитых легкомоторных самолетов середины 20-х годов был двухместный биплан английской фирмы Де Хевилленд DH-60 «Мосс» (рис. 1.76). Внешне (да и по скорости) этот самолет. 1925 г. постройки, почти не отличался от довоенных бипланов. Но сочетание простоты и легкости конструкции, надежного и легкого мотора (ABC «Циррус», 60 л.с.) и отличной устойчивости и управляемости дают основания считать его выдающимся образном авиационной техники. Относительный вес конструкции DH-60 составлял всего 0,61. что примерно на 15–20 % меньше, чем в среднем у самолетов. Очень небольшая посадочная скорость (60 км/ч) повышала безопасность посадки. Вместе с тем, самолет имел достаточный запас мощности для маневров и полета в неспокойной атмосфере. Благодаря двухместной кабине и простоте пилотирования DH-60 мог использоваться не только как спортивный или туристский самолет, но и в качестве учебной машины. На нем прошли обучение многие тысячи пилотов в Англии, Австралии, Швеции, Финляндии, Японии, Канаде. До 1928 г. английские заводы выпустили около 500 DH-60: самолет строили также в Австралии, Финляндии и других странах. В 1927 г. на самолетах этой марки был выполнен перелет из Лондона в Кейптаун и обратно, а о превосходных маневренных качествах машины свидетельствует первый приз за акробатические полеты, завоеванный на Международных авиационных состязаниях в Копенгагене.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: