Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если вначале развитие авиации основывалось на достижениях других видов техники (двигателестроение, судостроение и т. д.), то в 20-е годы авиационная техника сама начала оказывать влияние на общий научно-технический прогресс. Успешное продвижение авиации требовало развития новых специальных производств, создания новых материалов. Впоследствии эти новшества находили применение во многих областях техники. Так, например, в 20-е — 30-е годы авиационные материалы — дюраль, высокопрочные легированные стали — были использованы в транспортном машиностроении (корпуса кораблей, автомобилей, вагонов) и в станкостроении. Результаты авиационных аэродинамических исследований начали применять при создании скоростного наземного транспорта, при проектировании крупных зданий и инженерных сооружений. Методы прочностного расчета, позволявшие создавать прочные и легкие конструкции, стали использовать во многих областях общего машиностроения. Это лишь некоторые примеры.

Если сравнивать послевоенное пятнадцатилетие с другими этапами в истории авиации, его можно охарактеризовать, в целом, как этап экстенсивного развития. И все же, как следует из данной главы, это был заметный шаг в эволюции авиационной техники.

ГЛАВА 2. НА ПУТИ К СКОРОСТНОЙ АВИАЦИИ

Условием прогресса техники является опережающее развитие научно-исследова- тсльской деятельности. В 20-е годы авиация развивалась, главным образом, на основе научных достижений периода первой мировой войны. В свою очередь, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводившиеся в 20-е годы, создали предпосылки для качественного скачка в эволюции самолетов в 30-е годы. Данная глава посвящена истории научных открытий и технических изобретений, оказавших революционное влияние на прогресс в авиационной технике в первой половине 30-х годов.

Как известно, в 20-е годы в конструкции самолетов использовались три основных типа обшивки: а) полотняная, не предназначенная для восприятия нагрузок; б) тонкая металлическая гофрированная поверхность, способная выдерживать только нагрузки на кручение; в) фанерная обшивка, которая, наряду с нервюрами и лонжеронами, участвовала в восприятии всех видов нагрузок в полете («работающая обшивка»).

Гладкая работающая обшивка, в отличие от гофра, не увеличивала общую («смачиваемую») поверхность и, по сравнению с полотном, не провисала и не образовывала неровностей, а участие в восприятии нагрузок должно было обеспечивать меньший вес внутренней силовой конструкции. Однако на практике происходило по другому: из-за отсутствия надежных методов расчета тонкостенной подкрепленной оболочки (чем, с точки зрения прочнистов, является крыло с работающей обшивкой) ее вес оказывался намного больше, чем в случае использования полотняной или тонкой гофрированной металлической поверхности. Именно поэтому основоположник применения фанерной обшивки в авиастроении А. Фоккер на своих самолетах употреблял работающую обшивку только в конструкции крыла, фюзеляж же имел легкую полотняную обтяжку.

Первый шаг в развитии расчетов авиационной оболочечной конструкции был сделан во второй половине 20-х годов, когда научный сотрудник фирмы Рорбах Г. Вагнер создал «теорию диагональных напряжений». Согласно выводам Вагнера, подкрепленная по контуру металлическая пластина способна воспринимать возникающие в ней диагональные нагрузки даже после потери устойчивости и, следовательно, нет необходимости в применении очень частого подкрепляющего силового набора в виде нервюр и стрингеров [1]. В начале 30-х годов теория Вагнера получила дальнейшее развитие в работах немецкого ученого Т. фон Кармана, после войны работавшего в США. Карман вывел ряд формул для оценки предельных напряжений в полумонококовой конструкции, пригодных для инженерных расчетов. Правда, из-за ряда допущений в формулах расчеты приходилось проверять экспериментальным методом [2, с. 28–29].

Уточнению теоретических методов расчета свободнонесущего крыла с обшивкой, участвующей в восприятии нагрузок, способствовали исследования сотрудника НАКА П. Куна и нашего соотечественника В. Н. Беляева. Кун установил зависимость распределения напряжений в обшивке от внутренней силовой конструкции, а Беляев дал новый метод расчета свободнонесущего крыла и ввел понятие редукционного коэффициента, позволяющего привести все сечения крыла к материалу с единым модулем упругости [3, с. 75; 4, с. 300].

Новый взгляд на механизм восприятия нагрузок тонкостенной оболочкой способствовал распространению работающей обшивки в самолетостроении, т. к. выводы ученых свидетельствовали о том, что местная потеря устойчивости в обшивке не представляет опасности разрушения, и конструкция может быть легче, чем полагали прежде.

Пионером новых форм в самолетостроении стал американский конструктор Д. Нортроп. В 1927 г. он, работая на фирме Локхид, создал почтово-пассажирский самолет «Вега». Самолет имел свободнонесушее крыло и монококовый фюзеляж с фанерной обшивкой. Применение круглого фюзеляжа-монокока позволяло при тех же габаритных размерах примерно в полтора раза уменьшить площадь миделевого сечения по сравнению с распространенным тогда фюзеляжем с плоскими стенками, минимизировать величину «смачиваемой» поверхности и. в результате, уменьшить коэффициент лобового сопротивления самолета. «Вега» с успехом принимала участие во многих состязаниях, строилась в серии [5, с. 482].

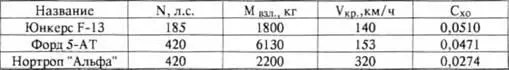

В начале 30-х годов появились первые металлические самолеты с гладкой работающей обшивкой — Нортроп «Альфа», Локхид «Сириус» и др. В отличие от «Веги», они имели пол у монококовую конструкцию: тонкий металлический лист требовал больше стрингеров, нервюр и шпангоутов, чем более жесткая фанерная обшивка. Из-за отсутствия гофра аэродинамическое качество этих самолетов было намного выше, чем у пассажирских «Юнкерсов» и «Фордов» 20-х годов.

Применение работающей обшивки позволило уменьшить относительную толщину свободнонесущего крыла. Воспринимающая изгибные напряжения обшивка дала возможность разгрузить лонжероны, а это означало, что при той же толщине полок строительная высота лонжерона, определявшая толщину крыла, могла быть уменьшена. В 30-е годы относительная толщина профиля монопланного крыла уменьшилась с 18–22 % до 14–15 %. Таким образом, внедрение работающей обшивки в авиастроении способствовало уменьшению как сопротивления трения, так и профильного сопротивления крыла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: